3校に1校の中学校が、保護者や地域との連携は教員の負担軽減につながっていないと感じている――。文科省が7月31日に公表した2023年度の「全国学力・学習状況調査」でこんな結果が出た。「コミュニティ・スクール」(学校運営協議会制度)を含めた地域との連携・協働は教員の「働き方改革」につながることが期待されているが、現時点では効果を実感していないケースが一定数あることが明らかになった。同省総合教育政策局地域学習推進課は「今回の調査だけでは、はっきりした理由は分からない」とした上で、「地域との連携・協働には社会に開かれた教育課程の実現や教育内容の充実といった目的もあり、『働き方改革』は一つの側面に過ぎない」と強調している。

全国学力・学習状況調査では、小中学校を対象とした質問紙調査の項目の一つとして、保護者や地域住民が登下校の見守りや学習・部活動の支援、学校行事の運営などの活動に参加しているかを継続的に尋ねている。今回の調査では新たな質問として、こうした保護者や地域との協働が教員の業務負担軽減に効果があったかどうかを聞いた。

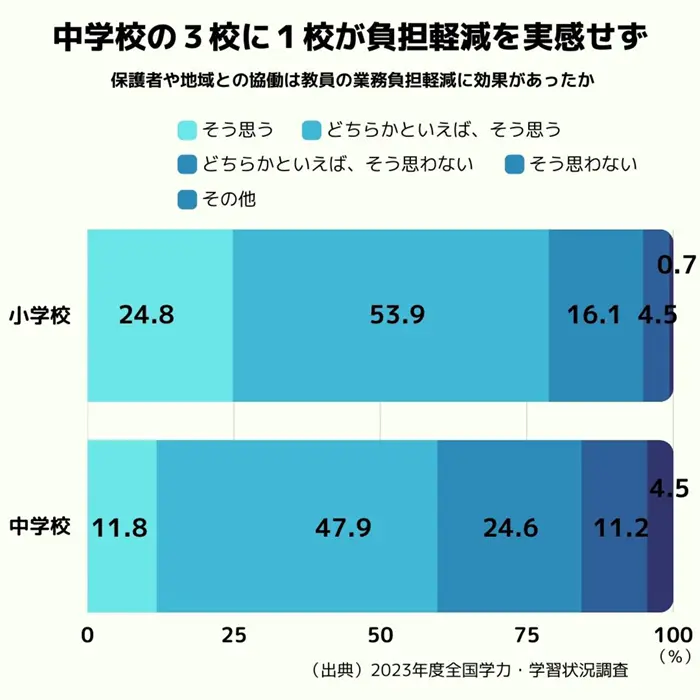

この結果、小学校では「そう思う」が24.8%、「どちらかといえば、そう思う」が53.9%と多数を占める一方、「どちらかといえば、そう思わない」(16.1%)と「そう思わない」(4.5%)といった否定的な回答も約2割に達した。中学校では肯定的な回答の比率が約6割まで下がり、「どちらかといえば、そう思わない」(24.6%)と「そう思わない」(11.2%)を合わせると3分の1を超えた。

文科省地域学習推進課の担当者は「コミュニティ・スクールの導入段階では、教員にとって地域との調整などの仕事が増える可能性はある」としつつ、「連携が深まってくれば、負担感は解消されるのではないか」との認識を示した。また、住民の力を借りた職業体験など教育活動の充実につながっている側面があるとして、「コミュニティ・スクールや地域連携の効果が出ていないわけではない」とアピールした。