文科省は2024年度予算の概算要求で、22年度から段階的に進めてきた小学校高学年(5、6年生)の教科担任制を一層加速させることを掲げた。授業時数が多い高学年に教員を手厚く配置することで、1人当たりの受け持ち授業数(持ちコマ数)を減らし、「働き方改革」につなげたい思惑がある。だが、持ちコマ数が多いのは本当に高学年の教員だけなのか。ある自治体の調査結果からは、異なる実態が透けて見える。

文科省は22年度から、小学校5、6年生の算数、理科、体育、外国語の4教科を対象として、教科担任制を推し進めてきた。当初は25年度までの4年間で毎年950人ずつ加配定数を増やし、計3800人の増員を実現する計画だったが、教員の「働き方改革」を加速させるため、1年早めることを決定。24年度予算の概算要求で1900人の加配定数の積み増しを求めた。

こうした政策を打ち出す背景には、小学校では高学年の教員ほど授業の負担が大きいという前提がある。では、学年ごとでどの程度の違いがあるのか。校種ごとの教員の持ちコマ数については、文科省が3年ごとに実施している「学校教員統計調査」で調べられているが、担任する学年別の持ちコマ数まではこのデータからは分からない。

だが、疑問に答えてくれる調査を見つけることができた。宮城県教育委員会が22年度、学校現場の課題を把握する目的で実施したものだ。政令市である仙台市を除く県内全ての公立小学校と義務教育学校(計238校)を対象とし、9月の第2週の学年ごとの総授業コマ数と学級担任を受け持つ教員の持ちコマ数の校内の平均値を尋ね、県全体の平均値を算出した。県教委に調査結果の提供を求めたところ、「公表を前提にしたものではない」と断られたため、教育新聞は行政文書の開示請求を通じて入手した。

宮城県教委の集計方法について、先に断っておきたい点がある。一つは、児童数が少なく、複数の学年で1学級を形成する「複式学級」の教員は集計から除いていることだ。また、集計結果はいずれも、各校の平均値を足し上げ、学校数で割り戻した「単純平均」だという。教員数が多い学校のウエートをその分高めて計算する「加重平均」ではないため、大規模校の実情が適切に反映されていない可能性がある。ただ、学年間の持ちコマ数を比較する上では大きな支障はないと考えられる。

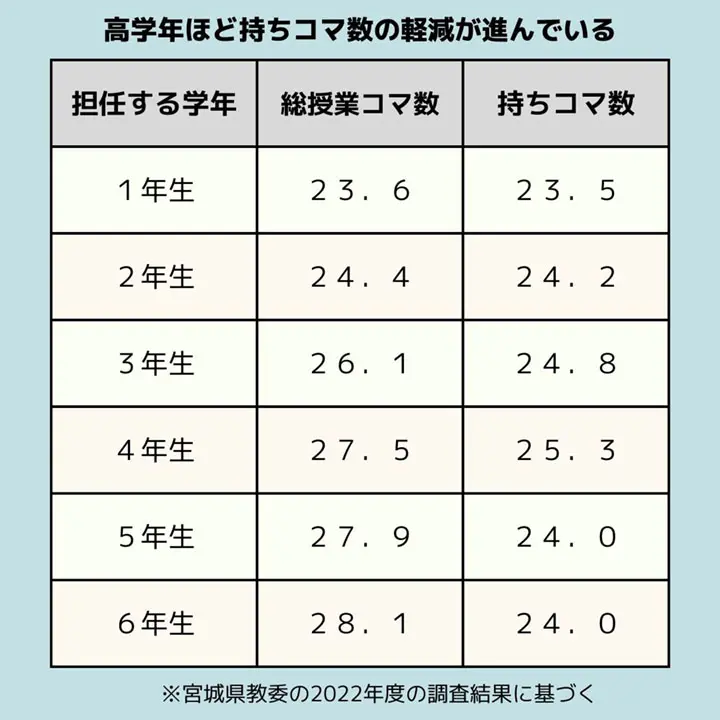

では、調査結果を見てみよう。1週間の総授業コマ数の平均値は、▽1年生が23.6コマ▽2年生が24.4コマ▽3年生が26.1コマ▽4年生が27.5コマ▽5年生が27.9コマ▽6年生が28.1コマ——だった。文科省が学習指導要領に基づいて定めている年間の標準授業時数は、1年生が850コマ、2年生が910コマ、3年生が980コマで、4~6年生はいずれも1015コマとなっている。学年が上がるに連れて授業時数が増えるのは自然な結果だ。

一方、学級担任の持ちコマ数に目を転じると、調査結果は異なる様相を示している。持ちコマ数が最も多かったのは、4年生の25.3コマだった。これに3年生(24.8コマ)と2年生(24.2コマ)が続き、総授業コマ数が多かった5年生と6年生は24.0コマに抑えられていた。

総授業コマ数と担任の持ちコマ数の差は、担任以外の教員が受け持つコマ数を示している。6年生は4.1コマ、5年生も3.9コマと大きいが、4年生が2.1コマ、3年生が1.3コマ、2年生が0.3コマ、1年生が0.1コマと学年が下がるに連れて縮んでいく。県教委教職員課の担当者も5、6年生の教員の持ちコマ数が2~4年生より少ない理由について、「高学年は専科教員を手厚くしているためだと考えられる」と説明している。

文科省は近年、小学校の中でも、特に高学年を受け持つ教員の持ちコマ数の削減に力を入れてきた。20年度以降、複数の教員で1学級を教える「チーム・ティーチング」のために確保していた加配定数のうち、4000人分を高学年の専科指導に振り替えた。また、20年度から全面実施された現行の学習指導要領で小5と小6の「外国語」(英語)が教科化されたことに合わせ、専科教員の加配定数を新たに1600人分拡充した。

また、すでに紹介した通り、文科省はこれに上乗せする形で、小学校高学年の教科担任制を推進しており、22、23年度に計1900人の加配定数を確保した。24年度予算では、さらに1900人の増員を要求している。

文科省財務課の担当者は小5と小6を手厚くしている理由について、「教員の持ちコマ数だけではなく、学ぶ内容が高度化する高学年の子どもたちの授業理解度を高めるなど、総合的な観点から進めている」と説明。一方、年間の標準授業時数は小4も変わらないことから「むしろ小4を受け持つ負担が大きくなっているという声は確かにある」と認める。

小学校の中でも、高学年を受け持つ教員の持ちコマを重点的に軽減する文科省の政策は妥当なのだろうか。宮城県教委の調査結果について、専門家にも意見を求めることにした。

日本教育学会の前会長の広田照幸日本大教授(教育学)は「5、6年の担任の持ちコマ数が比較的抑えられているのは、文科省が専科教員や教科担任制のための加配を進めてきた結果だろう」と分析。その上で「今回の調査結果はあくまで平均値という点がポイントだ。どの学年にも週26~27コマの授業を担当している教員がいると推察できる。授業準備などのための空き時間が確保できないという問題は、どの学年の担任になっても直面し得る共通の課題だと言えるのではないか」と指摘する。

広田教授は最近、1966年に旧文部省が実施した教員の勤務実態調査の1次データを改めて見返したという。すると、校長・教頭を除いた小学校の教員が「道徳」や「特別活動」も含めた授業に従事する時間の平均値は、1週間当たり15時間17分だった。1コマの時間(45分)で割り戻せば、推定の平均持ちコマ数は週20.4コマとなる。

これに対し、文科省が7月に公表した2022年度の「学校教員統計調査」の速報値では、授業を受け持っている小学校教員の平均持ちコマ数は週23.4コマだった。約半世紀の間に3コマほど増えた計算だ。広田教授は「この間に土曜授業がなくなったことを考慮すると、平日の授業の過密化は数字以上に深刻だ」と解説する。

広田教授によると、文科省に求められているのは教員を増やすための抜本的な制度改正だという。「小学校高学年に限って専科教員を増やしたり、教科担任制を進めたりするだけでは限界がある。義務標準法を改正して基礎定数を大幅に増やすなどしなければ、学校現場はもう持たない」と危機感を露わにした。