全国的に教員採用試験の志願倍率が低下し、産休や育休などを取得した教員の代役もなかなか見つからない。そんな「教員不足」の問題に改善の兆しがなかなか見えない中、各地の教育委員会が中学生をターゲットにして教員の仕事の魅力を伝える試みに乗り出している。社会に出るまでまだ時間がある生徒たちに働きかけを強める狙いとは――。

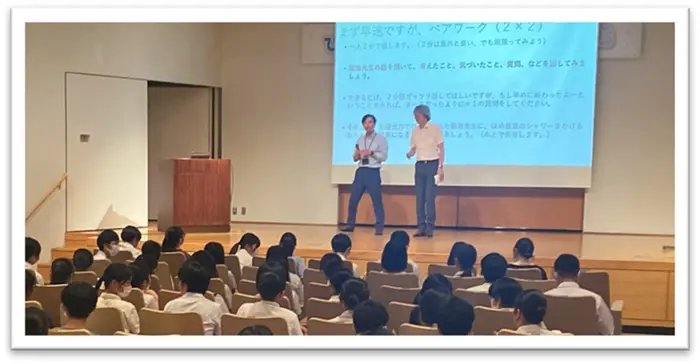

宮崎県教委は夏休み中の8月5日、教員の仕事に関心を持つ子どもたちを対象としたイベント「ひなた教師ドリームカフェ」を初めて開催した。当日は県内の学校に通う生徒や保護者約170人が参加。元小学校教員で教育実践研究家の菊池省三氏を講師に招き、自身の体験に基づく教員の魅力を語ってもらったほか、教員になった自分の姿を想像しながら10年後の自分へのメッセージをつづるワークショップなども実施した。

県教委はこれまで、県内の高校に出向いて教員の仕事に関する説明会を開くなど、将来を見据えた「教員の卵」の発掘を進めてきた。今回のイベントが従来の取り組みと大きく違う点は、新たに中学生にも声を掛けたことだ。夏休み直前の7月、県内の全ての中学校でチラシを配り、イベントについて告知したという。

中学生をターゲットにした背景には一つの調査結果がある。文科省が2021年度に横浜銀行グループのシンクタンク「浜銀総合研究所」に委託して実施したもので、教員免許を取得できる教育課程(教職課程)を設置している大学の4年生を対象に、教員を最初に目指した時期などについて尋ねている。この結果、卒業後に教員になる学生の過半数は中学生ごろまでに教職を志していたことが判明した。

宮崎県教委は近年、教員採用試験の倍率の低下に悩まされている。12年度採用者では小中学校と高校、特別支援学校の総合で14.2倍あったが、22年度は3.3倍まで下落した。県教委の担当者は「中長期的に志の高い教員を確保していくため、県独自の新しい取り組みとして中学生にアプローチすることにした」と話す。

こうした中学生への働きかけを10年以上続けてきたのが静岡県教委だ。県内の中学生と高校生に対し、小中学校や高校、特別支援学校の若手教員が仕事のやりがいなどについて語る「中高生のための教職セミナー」を11年度から開催してきた。高校選びの段階から教職を意識してもらうことを考え、中学生も対象とすることにしたという。

セミナーは毎年行われており、コロナ禍に見舞われた20、21年度もオンラインで実施した。22年度までの参加者は累計で約2350人に達し、このうち約400人が中学生だった。今年も10月29日に対面とオンラインを併用した「ハイブリッド方式」で開く予定だ。

県教委によると、生徒としてセミナーに参加した後に教員となり、今度は仕事の魅力を伝える側として登壇した人がいた。また、教員採用試験の志願者が「セミナー参加が教員を目指すモチベーションになった」と面接で話すケースもあったという。県教委の担当者は「セミナーが教員志願者を増やす上でどの程度効果があるのか、明確には分からない」としつつ、「教員を目指す一つのきっかけになった人は一定程度いるのではないか」と話す。

一方、千葉県教委が進めてきたのが、県立高校への「教員基礎コース」の設置だ。教員養成に取り組んでいる県内の大学との連携などを通じて特別な講座を開講し、高校生の段階から教員の素養を身に付けてもらおうという試みで、14年度に千葉女子高と安房高の2校に開設。18年度に2校を追加した。24年度からはさらに3校増やし、計7校まで拡大させる。

コースの設置校は、志願者募集の際に学校の特色として積極的にアピールしているため、中学生たちは高校選びの段階で、教員に就くことを意識することになる。県教委によると、3学年合わせて40~50人が教員基礎コースの講座を受講する高校もあり、受講者は大学進学の際に教員養成学部・学科を選択するケースが多いことも過去の調査で分かっている。県教委は「教員不足の中、もともと教職に関心のある子どもたちの思いを高校教育を通じて実現することには意義があると思う」としている。

一方、児童生徒に教員の魅力を伝えるには、「働き方改革」が必要だという意見もある。

横浜市立寺尾小学校の北村高則校長は4月、教員の「働き方改革」について議論する自民党の会合に招かれた際、神奈川県の若手教員を対象に実施した調査に基づき、「小中学校、高校の教員は自身が小中学校、高校の時に目の前にいる教員に憧れ、その時に教員になろうと決めた人が多い。いま教壇に立っている教員がきらきら輝いていることが、次世代の教員養成につながる」と強調した。教育新聞の取材に対し、「教員がやらなければならない仕事が多岐にわたるようになり、授業を中心とした本来業務に集中できなくなっているのが現状だ。子どもの指導に集中してもらうため、学校にもっと人を配置してほしい」と語った。