国内で社員食堂や給食サービスを提供している企業の3社に1社が、2022年度の決算で最終赤字だったことが、信用調査会社「帝国データバンク」(東京都港区)の調査で判明した。ロシアによるウクライナ侵攻や円安などによって食材や人件費、光熱費が高騰する一方、価格転嫁が難しい構造が背景にあるという。施設内食堂の運営や学校給食を巡っては、広島県中区の食堂運営会社「ホーユー」が今月に入って経営破綻し、全国の学校などで混乱が広がっている。

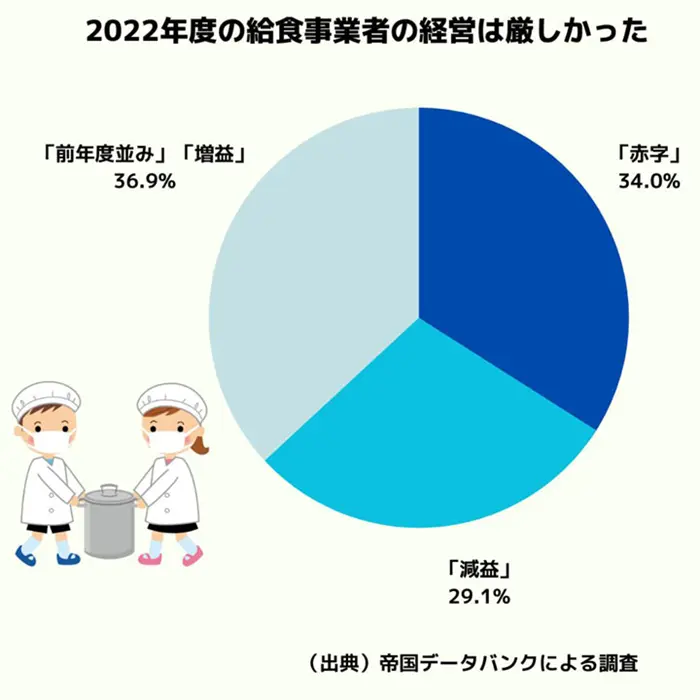

国内で社員食堂や学生食堂の運営、給食サービスを提供する企業のうち、帝国データバンクが22年度の利益動向を把握できた374社を対象に「赤字」「減益」「前年度並みか増益」の3つに分類を試みた。この結果、127社(34%)が最終赤字だった。中でも47社は、新型コロナウイルスの感染拡大が本格化した20年度から3年続けて赤字を記録していた。また、22年度の最終利益が前年度に比べて減少した「減益」も109社(29.1%)に達し、厳しい運営を強いられている事業者が多い実態が浮かんだ。

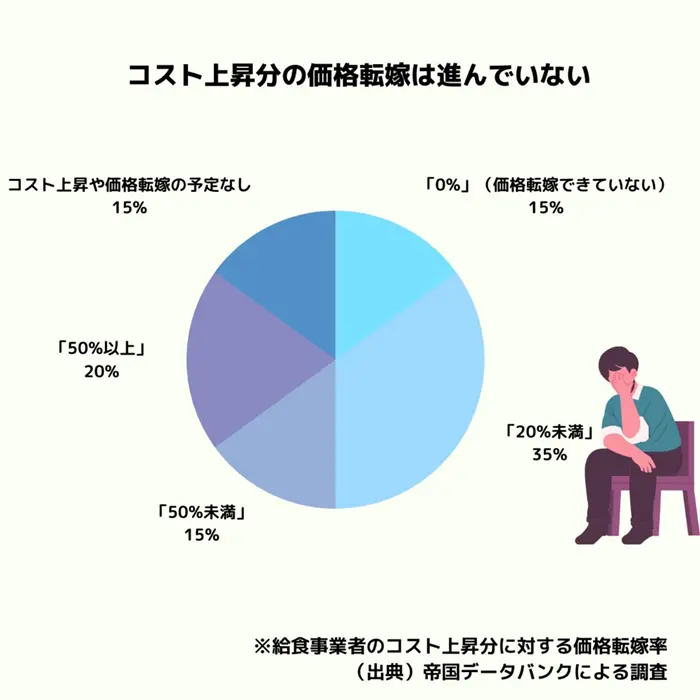

背景にあるとみられているのが、値上げ交渉の難航だ。帝国データバンクは7月、給食事業者を含む日本企業1万社を対象として、原材料費などの高騰をどのくらい価格に転嫁できたかをアンケート形式で調べている。この結果、回答が得られた20社の給食事業者のうち3社(15%)が「まったく価格転嫁できていない」と答えた。価格転嫁ができた企業でも、「20%未満」(7社)や「50%未満」(3社)にとどまる企業が多く、コスト上昇分を全て価格転嫁できた給食事業者は1つもなかった。

コスト上昇分をどの程度価格に転嫁できたか示す価格転嫁率については、給食事業者20社の平均値は27.1%となっており、全産業平均(43.6%)を大きく下回った。帝国データバンクによると、価格交渉によって値上げを実現した事業者からも「何回も短期間に値上げできない」「どこまで値上げを受け入れてもらえるか分からない」といった声が上がっているという。

学校や官公庁などの入札による給食事業は激しい価格競争になりやすい上に、入札当時の想定と比べて食材費や人件費が高騰したとしても、契約期間中に価格を改定することが難しい。一方、世界的な物価高騰を受け、補正予算を組んで給食事業者のコスト上昇分を補填(ほてん)する動きを見せている地方自治体もあるという。

帝国データバンクの担当者は、今回のホーユーの問題について「単純に価格が安いというだけで業者を選定するリスクが顕在化したと言える。実態を見極めて契約を結ぶ必要があるのではないか」と指摘する。その上で多くの給食事業者が価格転嫁に苦しんでいる問題に関しては、「行政と事業者がきちんと協議し、コスト上昇と価格転嫁のバランスについて決める場を設けることが求められる」と話した。