年々増加傾向にある、精神疾患が原因で休職する教員。当事者はもちろん、支える現場からも悲痛な声が上がっている。というのも休職中の教員への対応は、所属校の副校長・教頭が担う場合が多い。通常の業務を抱え多忙を極めるが故に、休職中の教員と十分にコミュニケーションが取れないケースもあるという。「寄り添ってほしい」と願う当事者と、「どう寄り添えばいいのか」と試行錯誤する管理職。スムーズな復職につなげるために、何が求められているのか。現場の声に耳を傾けた。(全2回の前編)

「復職できないと分かったときは、ショックでした。何としても次の春には教壇に立ちたい」――。中国地方の公立高校に勤務する山本あかり教諭(仮名)は、昨年の秋から精神疾患のため休職中だ。年度が変わる今年4月に復帰にむけて、所属校で1カ月間、試験的に勤務したが、復職はかなわなかった。「自分が高校生の頃に経験したような、素晴らしいクラスをつくりたい。でも病休や休職期間が積み重なり、中堅となった今でも1年間を通して担任を持てたことがない」と、理想と現実のはざまで苦悩する心情を吐露する。

教員15年目を迎える山本教諭。新任で赴任した高校では、午後10時を過ぎても職員室の明かりがついていることは当たり前で、ときには日付をまたいでも業務が終わらない日もあったという。そんな周りの環境に流され、新任の頃は「これが普通だ」と割り切り、長時間労働を必死にこなしてきた。しかし3年目を過ぎたあたりから、心身の不調を感じることが増え、病休を取りがちになった。その後、数校を異動したが労働環境が改善することはなく、定期的に病休と復帰を繰り返すようになったという。「初任校で無理をし過ぎた影響が、今になって心身に現れているように思う。提出物のチェックや保護者対応など日々の業務に追われ、いっぱいいっぱいで、自分の健康状態を気にする余裕がなかった。みんなそれぞれ忙しそうで、同僚や管理職に相談することもはばかられた」と振り返る。

満身創痍(そうい)で何とか教壇に立ち続けてきたが、昨年秋、ついに教室に入れなくなってしまった。「過呼吸になったり、教室までの階段を登り切れなくなったりした。学校に行けない日も罪悪感でいっぱいになり、どんどん苦しくなる。このまま学校で働き続けることは難しいと思った」。主治医の勧めもあり、山本教諭は学校現場からいったん離れ治療に専念するため休職を決意した。

一方で、当事者を支える側の現場でも、悲鳴が上がっている。都内の公立中学校の佐藤大樹校長(仮名)は、精神疾患で休職や休暇をとる教員に対して、「寄り添いたい思いはあるが、どんな言葉を掛けていいのか」と迷いを明かす。というのも以前、ある教員から掛けられた言葉がトラウマになっているのだ。

佐藤校長が赴任する以前から、精神疾患を抱えていたその教員。ある日、体調不良が続き業務がままならないと相談を受けた。親身に話を聞いた上で、「治療に専念するのも一つの選択肢だと思いますよ」と言葉を掛けた。その教員の健康を心配したからこそ出た言葉だった。しかし彼の受け止め方は違ったようで、「(辞めろということなら)訴えることもできるんですよ」と強い口調で反発された。

佐藤校長は「精神疾患は個人によって症状がさまざまで、一目で分かるものではない。私たちは専門的な知識も持っていない。事務的な説明はできるが、『こう言うと悪く取られるかな』『刺激にならないかな』などと考えると、安易に声を掛けづらいのが本心だ」と肩を落とす。

さらに現場に残った同僚の負担感やモチベーションの低下に注意を払うことも、管理職の重要な役割だ。佐藤校長は「人員が欠け、誰かがカバーしなければいけない状況があるのは事実」と現場の負担感に一定の理解を示しつつ、休職している本人の希望を聞いた範囲で同僚に事情を説明し、不信感や不満がたまりにくい環境を整える大切さを強調する。これまでも負担が増えているクラスに優先的に人員を充てたり、管理職が率先して業務をフォローしたりと、ギリギリの状況で何とか現場を回してきた。しかし教員不足が深刻化する現状で、対応策が限られるのも実情だ。

文科省の人事行政状況調査によると、2021年度に精神疾患が原因で休職した公立学校の教職員は5897人に上り、過去最多を記録した。

休職中の教員への対応は、原則として副校長・教頭が担う現場が多い。ただ日常の業務と並行して行うには負担が大きい。地域や学校によっては十分にコミュニケーションがとれずに、復職への動きがスムーズに進まなかったり、当事者のストレスが加速したりといったケースも少なくないようだ。

山本教諭の場合も、所属校の管理職に復職を相談したところ手探り状態で、不安を覚えたという。本格的な復帰を検討するにあたり、所属校で1カ月間、試験的に業務にあたることになった。最初は数時間、簡単な事務作業を中心に始め、段階的に学校や業務に慣れていき、その結果を受け復帰を検討するものだった。

山本教諭は久しぶりの学校復帰を前に不安を抱えており、スケジュールや業務内容については管理職と相談できるものと思っていた。しかしふたを開けてみると、教育委員会がモデルとして例示していたスケジュールが示されただけで、事前の相談や配慮はなかったという。さらに不安を加速させたのは、休職期間中、管理職から一切の連絡がなかったことだ。「忙しいのはよく分かるが、管理職は私の状態を把握してくれていたのだろうか。もう少し寄り添う姿勢を見せてほしかった」と、山本教諭は振り返る。

とはいえ、管理職をはじめ現場だけで、休職中の教員へ十分に支援を行き届かせるのは至難の業だ。これまで複数の教員の復職を見届けてきた佐藤校長は「教育委員会のサポートがあるかないかで、大きく変わると感じる」と強調する。佐藤校長の場合、教育委員会の担当部署に現状を説明すると、区や都が用意するあらゆる制度を示しながら相談に乗ってくれたほか、管理職が同行する必要のあるカウンセリングや面談にも立ち会ってくれたという。佐藤校長は「教育委員会が親身になり、一緒に対応しようという姿勢で接してくれるのは本当に心強かった」と振り返る。

ただこういった対応は地域や個人差が大きく、全ての学校現場でかなっていないことも実情だ。

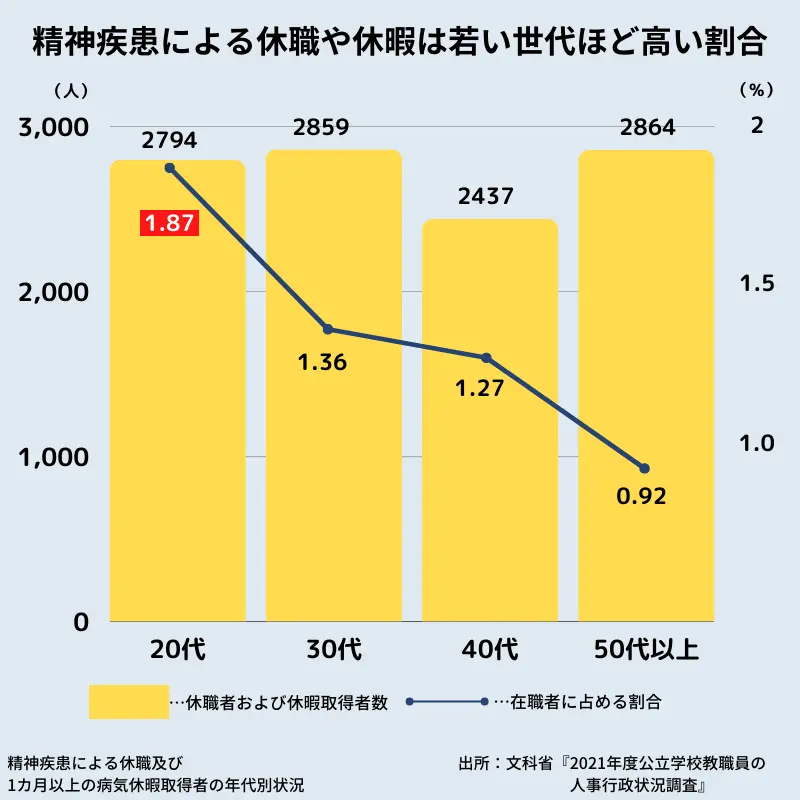

若手の教員の休職も深刻だ。同省の調査によれば、精神疾患による休職率は若い世代ほど高い割合になっている。

佐藤校長も所属校の初任の教員が精神疾患により体調を崩し、休職した経験がある。「お腹の調子がなかなかよくならない」と不意にこぼした初任教員の一言を聞き逃さず、佐藤校長が受診を勧めた。3カ月間の休職期間、本人の希望を聞きながら、月1回のペースで新任教員の自宅付近の喫茶店でお茶を飲む時間をとったという。学校のことは尋ねられるまでは話さないと決め、体調の変化や雑談に徹した。後にその教員は現場に復帰。直後こそさまざまな配慮が必要だったが、現在でも異動先の学校で教壇に立ち続けている。

佐藤校長は「精神疾患の症状は目に見えにくいからこそ、本人が悩み、苦しんでいることは心に留めておかなければいけない。日頃から関係づくりをしておき、ささいな変化に気付くことが管理職として大切だと思う」と、管理職としての心構えを説明する。

しかし、「確定的な原因があれば、管理職が間に入って解決するから、安心して戻っておいでと言えるが……」と口ごもる。「忙し過ぎて疲れてしまった、授業研究をする時間がなく苦しいといった原因で、精神的にしんどくなっている教員も多いと思う。学校単位でできることが限られているので、自信を持って、『安心して戻っておいで』と言い切れない環境が正直つらい」と、複雑な心境も明かす。

一方、来年4月の復帰を目指して生活を送る山本教諭。精神疾患を経て復職する教員にとって働きやすい環境を尋ねたところ、「同僚に腫れもののように扱われたり、管理職からは休職中に一切連絡がなかったり、学校との間に距離を感じることが悲しい。私の場合は教員として戻りたい思いが強いからなのかもしれないが、学校現場とつながれる仕組みがあればいいのにと思う」と、学校とつながっていたいという本心を率直に語った。