現行の学習指導要領の内容や標準授業時数は多過ぎるのではないか――。こうした問題意識を持つ教員たちによる講演会が10月8日、オンラインで開かれた。小学校の現職教員ら3人が登壇し、現行の指導要領は過去のものと比べ、教員や子どもたちに過重な負担を強いる「カリキュラム・オーバーロード」に陥っていると指摘。次の改訂の際には、内容を削減するとともに、現行は29コマと決められている小学校高学年の標準授業時数を23~26コマ程度に減らすよう提案した。(※記事中、学習指導要領を説明する際の西暦は改訂年を表す)

次の学習指導要領の改訂に向け、授業時数の問題に注目してもらおうと、東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンターが主催した。

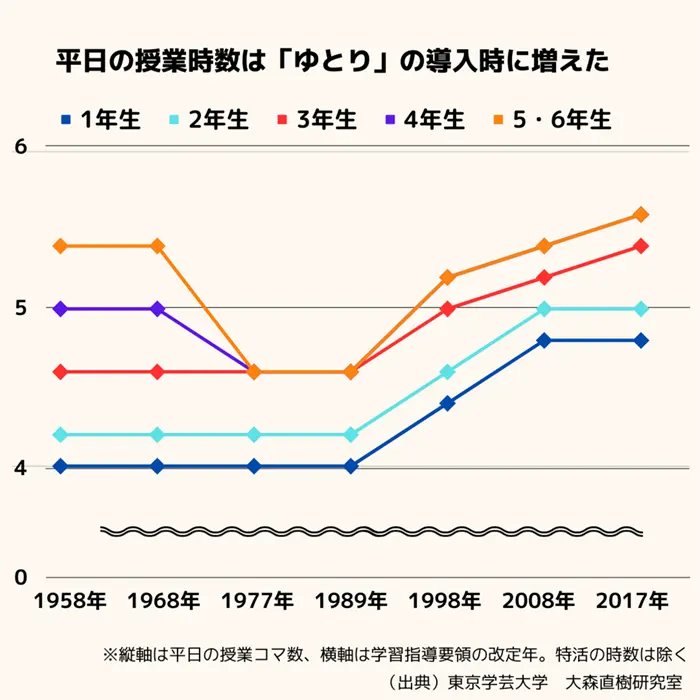

まず、東京学芸大の大森直樹教授(教育史)が1968年以降の指導要領に基づく、平日の授業時数の変化を示した。学習内容や標準授業時数を大きく減らした98年の指導要領は「ゆとり教育」と呼ばれたものの、「学校週5日制」が完全実施された影響などにより、むしろ平日の授業時数が増えて窮屈になったこと、その後の改定でも授業時数が増え続けていることを説明した(グラフ①)。

また、大手教科書会社「東京書籍」が発行する小5の算数の教科書のページ数と標準授業時数の経年変化を分析したところ、現在は1コマの授業でこなさなければならないページ数が1.8ページに達し、「詰め込み」と強く批判された68年の指導要領に基づく教科書の1.3ページを大きく上回っている事実も指摘した。

続いて、兵庫県芦屋市立小学校の永田守さん、北海道滝川市立小学校の水本王典さん、神奈川県鎌倉市立小学校を自己研さんのために休職し、中央大特任助教を務めている水野佐知子さんの3人が講演した。これまでの教員生活で自身が経験してきた指導要領を比較してランキングを付けるとともに、次の改定時に改善すべき点も提案した。

永田さんは89年に教員として採用され、これまで5つの指導要領の下で子どもたちを教えてきた。その中で最も高く評価したのは、若手時代に経験した77年の指導要領だ。その後は改定のたびに悪くなったと感じているといい、現行の指導要領については「圧倒的最下位」と厳しい評価を下した。

永田さんは77年や89年の指導要領の良かった部分として、高学年でも5時間で下校できる日が当たり前のようにあった点を挙げた。勉強が苦手な児童のフォローも含め、放課後の時間を自由に使って子どもたちと向き合うことができたという。

一方、98年の「ゆとり教育」の指導要領については「総合的な学習」(総合学習)の時間が設けられたことを評価しつつ、「授業時数についてシビアなチェックが入りだした」と振り返った。続く2008年の改定で「外国語活動」が導入されると、不慣れな教材研究などが大きな負担となったと説明した。「脱ゆとり」の流れで授業時数も増やされ、時間割が過密になった結果、体調を崩して療養を余儀なくされた時期もあったという。

その上で、08年よりもさらに授業時数を増やし、高学年では毎日6時間授業が当たり前となった現行の学習指導要領について「詰め込み過ぎ」と批判した。子どもたちに過剰な負荷をかけているとして、「『腹八分目』にしたらどうか」と提案。具体的には、授業時数を現行より2割減らし、高学年でも毎日4~5時間で下校できるようにするプランを示した。

一方、永田さんと同じく5つの指導要領を経験してきた水本さんは、98年の「ゆとり教育」の指導要領が「子どもにとって相対的に一番良かった」と評価した。その理由として、▽「学校週5日制」の完全実施によって子どもたちが休養できるようになった▽教科の授業時数が減り、子どもたちの心のゆとりにつながった▽総合的な学習の時間が新設された――の3つを挙げた。

土曜日の授業がなくなったことで平日の時間割が過密になったことについては、「決して5日制が悪いのではなく、有限な5日間の中にまるで無限かのように学習内容を増やし続けている教育政策に問題がある」と指摘した。「(週の授業時数を)もう2時間削減できていれば、かなり理想に近いものになっていたと思う」とも語った。

現行の指導要領が「最も悪い」という点では、永田さんと見解が一致した。小4以上では毎日6時間授業が当たり前となっていることに加え、幼稚園・保育園を出たばかりの小1に毎日5時間授業を課していることも問題視した。「この時間的ストレスは、急激に増え続けている不登校の子どもの数とも関係があるのではないか」と推し量った。

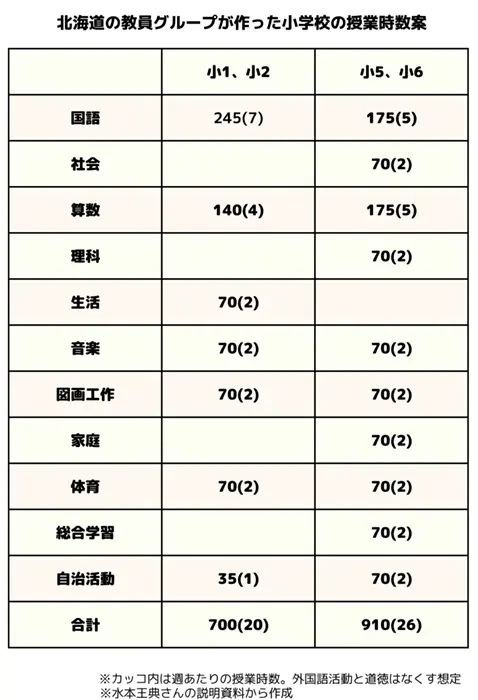

こうした負担を軽減するため、自身の勤務校では、標準授業時数を上回る「余剰時数」を減らしたり、集中力の維持が難しい5、6時間目に図画工作や音楽、総合学習などをあてがったりしていることを紹介しつつ、「この程度のことでは焼け石に水だ」とも指摘。抜本的な解決に向け、仲間の教員たちと一緒に議論して練り上げた標準授業時数の改革案(表①)を示した。

この案が実現すれば、小1と小2は週20コマで毎日4時間授業、小5と小6も週26コマでほぼ毎日5時間授業となる。水本さんは「子どもたちのストレスもかなり解消されるのではないか」と述べた。

3番目に登壇した水野さんは、公立の教員としては、現行を含めて3つの指導要領を経験してきた。その中では、98年の「ゆとり教育」の指導要領が最も良く、その後の2度の改訂は「悪化」と受け止めているという。

ただ、98年の指導要領を「1番」としたのはあくまで相対的な評価だとし、「(3つの)どれも子どもたちに適しているとは思えない」と率直に語った。その上で、今後は現行の授業時数を2割ほど削減し、高学年では週23コマ程度まで減らすことを提案した。

水野さんは授業時数と併せて、指導要領の内容を減らす必要性を強調した。08年と17年の改訂の際には、授業時数が増えた影響を抑えるため、授業を短時間に切り分ける「モジュール学習」を活用したり、行事に要する時間を削減したりして対応したが、「その工夫も難しくなってきている」と指摘。教員から「授業が終わらない」という声が上がっているといい、「時数だけでなく、内容の削減もセットで行わなければ現状を変えることはできない」と訴えた。

一方、学習内容が増える中でも、自身が勤務する湘南地域では比較的ゆとりを持った学校運営ができているという。その理由として、教育課程編成の主導権を教員たちが持っていること、通知表による子どもの評価方法が緩やかであることを挙げ、「次回の指導要領改定時には、評価の見直しもぜひ行ってもらいたい」と注文をつけた。