秋田市から車を北へ走らせること約1時間、干拓で有名な八郎潟の近くにある秋田県五城目町立五城目第一中学校で、一人のベテラン教諭が奮闘を続けている。手足や言語に障害を抱えながら、数学教諭として教壇に立ち続ける三戸学教諭だ。20年以上にわたり、数々の障壁を乗り越えながら続けてきた教員人生の背後には、どのような思いがあったのか。第1回では、三戸教諭の授業を取材した上で、教育に寄せる思いに迫った。(全3回)

9月11日の6時間目、五城目第一中学校の2年A組では、数学の「1次関数」の授業が行われていた。授業者は三戸教諭。先天性の脳性まひ(1種1級)で手足と言語に障害がありながら、20年以上にわたり教壇に立ち続けてきたベテランだ。

授業の冒頭、三戸教諭は1枚の写真を黒板に張る。写真には2両の列車が並走する様子が写っている。「これは何?」と三戸教諭が左側の列車を指すと、生徒から「秋田新幹線!」との答えが返ってくる。次に「じゃあ、こっちは?」と三戸教諭が右側の蒸気機関車を指す。すると生徒からは「トーマス!」「無限列車?」などの冗談が飛び交い、教室が笑いに包まれる。三戸教諭の問い掛けが短い分、生徒たちの発言は活発だ。

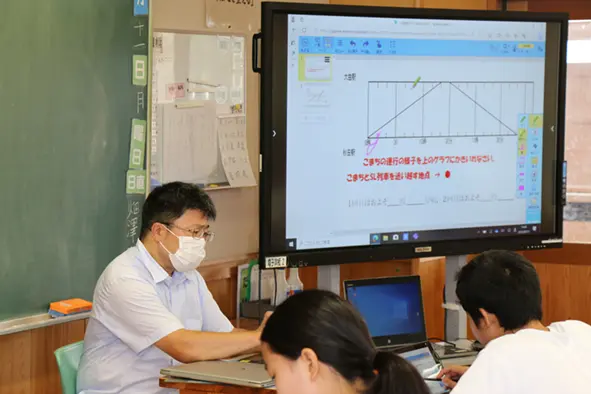

続いて三戸教諭は大型モニターに、2両の列車が並走する様子を映し出した動画を流す。その上で、生徒たちの端末に1枚のプリントを送り、「秋田新幹線が秋田駅・大曲の間を往復する運行の様子を線で書き入れる」という課題を提示する。数学の「1次関数」に関わる問題だ。「友達同士で教え合ってもいいよ」、三戸教諭がそう伝えると、途端に生徒らはアクティブに動き回り、教室は学び合いの場と化す。

「では、○○さん、説明してください」

三戸教諭の言葉を受けて、一人の女子生徒が大型モニターの前へ出て、自身が描いたグラフを表示しながら説明を始める。グラフ上では秋田新幹線の線と蒸気機関車の線が計4カ所で交わっているが、その生徒は「動画のように列車が並走する様子が見られるのは、こことここの2カ所です」と交点を指す。すかさず他の生徒が、「4カ所じゃないの?」と質問する。すると発表者の生徒は「あとの2カ所は走る向きが逆なので、並走ではなく、すれ違うことになります」と説明する。生徒からは「そうか!」と感嘆の声が上がり、教室は納得感に包まれる。

手足と言葉に障害のある三戸教諭は、長距離の歩行が難しく、校内の移動は電動車いすを使っている。だが、授業中は自ら歩いて机間指導を行い、板書も器用にこなす。言葉はやや不明瞭だが、生徒たちは問題なく聞き取る。学力の定着も着実に図られており、三戸教諭が受け持つ授業数は22コマと学校でも多い方だ。

この日の授業について三戸教諭は「2年生になると、どうしても授業についていけない生徒が出てきます。その意味でも、生活に身近な教材を活用して、生徒の興味関心を引くよう日頃から心掛けています」と説明する。秋田・大曲間で秋田新幹線「こまち」が蒸気機関車と並走する光景は地元の鉄道ファンの間で話題だが、1次関数を用いることで並走する場所が割り出せることに、生徒たちは目を輝かせていた。

三戸教諭の授業の特徴の一つは、ICTを積極的に活用する点だ。この日の授業でも、タブレット端末や大型モニターをフル活用していた。この点について、三戸教諭は次のように話す。

「私自身はこれまで、手足の障害を補うためにパソコンなどのICTを有効に活用してきました。でも、授業での活用はあくまで生徒のため。これからの社会を生きる彼ら彼女らにとって、そうしたスキルは不可欠なものと考えています」

長年の教材づくりで培われたICTの活用スキルが、期せずして「GIGAスクール構想」後の急速なDX化の中で、大きな武器になってきたことが分かる。

三戸教諭の授業のもう一つの特徴は、生徒による「学び合い」や生徒による「発表・プレゼン」などの言語活動が、ふんだんに取り入れられている点だ。このうち「学び合い」については「数学との親和性が高い」と説明する。

「互いに教え合うことができるのは、数学という教科の特性の一つ。そのため、協働的な学びはずっと以前から取り入れてきました。生徒にはよく『勉強は個人戦じゃなくて団体戦だよ』と伝えています。昨今は『自分さえよければいい』という風潮もありますが、クラスみんなで助け合いながら高め合い、底上げを図っていくような授業づくりを意識しています」

一方、生徒による「発表・プレゼン」を多用している理由については、次のように説明する。

「何より、『生徒の言葉』を大事にしたいとの思いがあります。数学は抽象的な学問なので、教師が専門用語ばかりを使うと、生徒が概念の本質的な意味を理解しないまま進んでしまいます。そのため、生徒の言葉をよく聞くことで、『こういう言葉で話した方が伝わるのか』などと、私自身が学ばせてもらっています」

昨今、教育界では一斉授業からの脱却、「主体的・対話的で深い学び」への転換が求められているが、三戸教諭の授業はこの点でも時流を捉えたものと言える。もちろん、生徒による「学び合い」や「発表・プレゼン」の多用は三戸教諭が身体にハンデを抱えていることと無関係ではないが、生徒が能動的に学ぶその授業は、「教師の役割とは何か」を考える上で大きな示唆を与えてくれる。

昔から数学が好きだった三戸教諭は、その面白さや奥深さを子どもたちに伝えたいとの思いから、数学科の教師となった。教科としての魅力の一つは、練習の積み重ねによって「できる」ようになったときの喜びや達成感だと話す。

「数学は、問題が解けるようになったときの喜びや達成感が大きい教科。もちろん、一度解けるようになったからといっても、同じことが次にできるとは限りません。だからこそ、練習を積み重ねて自分のものにしていく必要があります。こうして『できる』ようになるプロセスは、人の『生き方に』も通ずるものだと考えています」

数学科のもう一つの魅力は「多様な見方・考え方」ができる点だと三戸教諭は語る。

「数学の問題は、解き方が一つではありません。友達が自分とは違う解き方をするのを見れば、異なる視点を得て、自分の考え方を調整することもできます。そうして多様な見方・考え方を得ることは、人間的な謙虚さを培うことにつながるように思います」

社会に目を向ければ、自分だけが正しいと信じ、謙虚になれない大人も多いのでは――、そんな記者の問い掛けに、三戸教諭は笑いながら次のように返す。

「数学は論理的な思考力も養われる教科です。『立ち止まって考える』力を付けることもできます。そうした力を一人一人が身に付ければ、社会を取り巻く雰囲気も良くなるのではないでしょうか」

【プロフィール】

三戸学(さんのへ・まなぶ) 1976年、秋田県生まれ。先天性の脳性まひ、手足と言語に障害がある。県立秋田南高校を卒業後、山形大学教育学部へ進学。2001年4月から、数学科教諭として秋田県内の中学校に勤務。著書に『僕は結婚できますか?』(無明舎出版)、『マイ・ベクトル-夢をあきらめないで-』(グラフ社)、『ガクちゃん先生の学校通信』(言視舎)がある。