本紙電子版11月21日付で報じられているように、文科省は11月17日、不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方についての通知を出した。この通知においては、2019年10月25日付の文科省の通知が、不登校児童生徒への支援を「学校に登校する」という結果のみを目標とするものではないとしている一方で、特に義務教育段階の学校の役割は極めて大きく、既存の学校教育になじめない児童生徒について、なじめない要因の解消に努める必要があることを述べているとして、改めて19年の通知の基本的な考え方を周知するものとされている。

今回このような通知がなされた背景には、滋賀県東近江市の小椋正清市長が10月17日に「フリースクールは国家の根幹を崩してしまうことになりかねない」という趣旨の発言をし、この発言が波紋を呼んでいたことがあった。小椋市長は、学校に行かず、フリースクールに通うことを「子どものわがまま」とし、「大半の善良な市民は、嫌がる子どもを無理して学校教育を受けさせる義務を果たそうとしている」と親の責任にまで言及した発言をしたと報じられており(読売新聞10月24日付)、不登校の当事者やフリースクール関係者などから批判的な指摘が出されていた。なお、その後、小椋市長は自らの発言が「思慮の欠けた」もので関係者を傷つけたとして、謝罪するに至っている(朝日新聞10月27日付)。

小椋市長の発言は不適切であったが、不登校児童生徒への対応に難しさがあることへの注意は必要だ。16年に教育機会確保法が公布され、国や地方自治体には、全ての児童生徒が安心して学校生活を送れるようにすることが求められると同時に、特別の教育課程に基づく学校の整備、学習支援を行う教育施設の整備、学校以外の場で学習活動等を行う児童生徒への支援等が義務付けられた。しかし、児童生徒が学校に通えるようにすることと、学校に通えなくても教育や支援が受けられるようにすることとの間には、ある意味で矛盾がある。不登校児童生徒に対して学校以外で教育や支援を受けるよう促すことは、ともすると学校への登校はしなくてよいという印象を与えることになりかねないからだ。

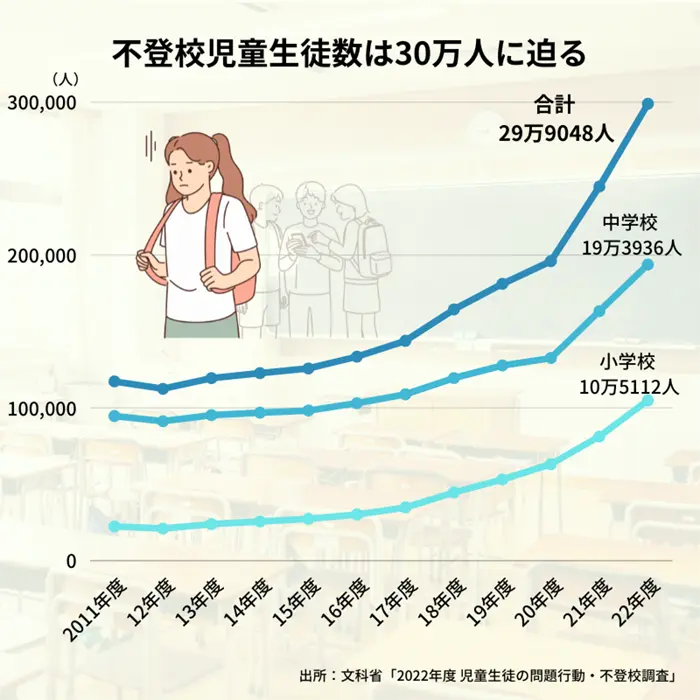

19年の通知以降、学校における不登校児童生徒への対応において、登校のみを目標としないということが浸透したことは間違いないだろう。その後、不登校児童生徒数は急増しており、登校のみを目標としないようにしたことで、不登校が増えたという印象が生じている可能性がある。

もちろん、ここ数年の不登校児童生徒数の急増は、コロナ禍の影響によるものが大きいと考えられる。長期休校があり、コロナ感染防止のために登校しないことが容認された時期もあり、マスクを着け「密」が避けられたことで人間関係が希薄化したこともあって、登校しづらい状況の児童生徒が無理に登校しない状況が広がったと考えることが可能だ。

とはいえ、ここ数年で不登校児童生徒数が倍増しているのは事実である。コロナ禍が落ち着いて以降、不登校児童生徒数が自然に減少に転じるとも考えづらい。不登校を未然に防いだり、不登校児童生徒が再度登校できるようにしたりする策の充実が、検討される必要がある。

この意味で、19年10月25日に出された文科省の通知にもある「不登校が生じないような学校づくり」が非常に重要である。通知では、「魅力あるよりよい学校づくり」「いじめ、暴力行為等問題行動を許さない学校づくり」「児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施」「保護者・地域住民等の連携・協働体制の構築」「将来の社会的自立に向けた生活習慣づくり」の5項目が記されているが、あまり具体的な記述はなされていない。

本来は、教員の働き方、教育相談体制、教員集団の組織風土、児童生徒の自治的活動の充実、多様性の尊重、外部との連携等、さまざまな事柄が「不登校が生じないような学校づくり」に関連しているはずだ。こうした事柄にどこまで具体的に踏み込むことができるかが、問われているのではないだろうか。