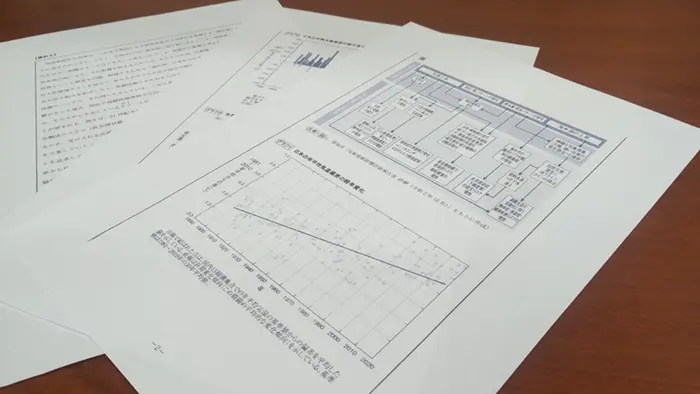

2022年のOECD生徒の学習到達度調査(PISA)では、過去2回続けて低下傾向にあった日本の子どもたちの読解力が向上に転じた。原因については、国立教育政策研究所が中心となって、これから詳細な分析を進めることになる。確かなことは、文科省が長年にわたり、PISAが求めている読解力の向上に力を入れ、国語を中心とした授業の変革を促し続けてきたということだ。

「私たちが課題として取り組んできたことの成果が、少しずつ出てきているのではないか」

PISA調査で読解力のスコアが上昇したことを受け、文科省教育課程課の常盤木祐一課長はこう語った。

PISAが測定する読解力は、社会生活で求められる言語活用能力とされる。複数のテキストを比べて意味の異同を判定したり、ウェブサイトから必要な情報を抜き出したり、根拠を示しながら説明したりなど、国語だけではなく、他教科でも取り扱う要素が含まれる。

文科省はこの力について、「学習指導要領で身に付けさせたい資質・能力と一致している」として、育成に力を入れてきた。PISAが始まった2000年までさかのぼり、日本の子どもたちの成績変動と文科省の対応を振り返ってみたい。

初回の調査で、日本の読解力のスコアは参加国・地域の中で8位だった。これが03年調査では14位へと急落し、「PISAショック」と呼ばれる衝撃を日本の教育界にもたらした。結果が公表された直後の05年1月、文科省は全国の都道府県・政令市の指導主事を集め、授業改善に取り組むようハッパを掛けている。

その時に配布した資料には、次のような記述がある。「(国語の学習指導要領では)文学的な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導の在り方を改め、論理的に意見を述べる能力、目的に応じて的確に読み取る能力を育てることが重視されている」「読解力は国語だけではなく、各教科、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体で身に付けていくべきものである」。20年近く前の時点ですでに、読解力の向上に向け、国語の授業改革や教科を超えた対応を求めていた。

その後、日本の読解力のスコアは改善に転じ、12年のPISA調査では4位にまで浮上。しかし、続く15年調査では再び8位に後退した。こうした結果などを踏まえ、現行の学習指導要領では、読解力を含めた「言語能力」をあらゆる学習の基盤になる重要な力と位置付け、国語を中心として教科横断的に育成していくことがうたわれた。

改革は高校の国語科目の再編にも及んだ。法律や説明書などを扱う「現代の国語」が必修科目として新設され、論理的・実用的な国語力養成にしっかりと時間を取ることになった。新学習指導要領に対応した25年以降の大学入学共通テストの国語では、従来の評論、小説、古文、漢文に加え、実用文が出題される見通しだ。PISAで求められるような読解力が、大学入試の場面でも問われることになる。

こうした国レベルの動きに呼応するように、近年は各地の教育委員会も、読解力の向上に本腰を入れ始めている。

長崎県は19年度から3年間、「21世紀型学力向上推進緊急プロジェクト」と銘打ち、読解力を伸ばすための授業改革などに取り組んだ。さいたま市も20年度から読解力アップに力を入れ、22年度に正式なプロジェクトへと「昇格」させた。その一環で、今年1月には読解力を測る独自テスト「さいたま読解力チャレンジ」を小5と中2の児童生徒を対象に実施し、その結果を活用しながら、各校の取り組みを後押ししている。

新潟県燕市も21年度から、読解力の育成に向けたプロジェクトをスタートさせた。PISAで日本の子どもたちの読解力の低下が指摘されていたことに加え、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果を分析した結果、市内の小中学生が、文章や図表から正確な情報を読み取ったり、自分の考えを文章にして伝えたりすることを苦手としている傾向が浮かび上がったからだ。

プロジェクトでは、市内の小学6年と中学校の全学年を対象として毎年、「教育のための科学研究所」が提供しているリーディングスキルテスト(RST)を実施。その結果を生かした授業の見直しや家庭学習の推進などに取り組んでいる。

市教委によると、今年度の全国学力テストでは、市内の中学生の国語の平均正答率が全国平均を上回り、記述式の部分に限っても同様の傾向が見られたという。市教委の担当者は「プロジェクトの成果とはまだ言い切れない部分があるものの、良い影響が出てきているのかもしれない」と期待する。

燕市と同じように、同研究所のRSTを教育活動に生かす動きは拡大している。同研究所によると、19年度に受検した小中学校は全国で217校だったが、今年度は11月までに501校に達しているという。同研究所は「教育委員会や学校において読解力への関心が年々高まっていることを実感している」としている。

一方で、こうした国や自治体の読解力重視の姿勢には懸念の声もある。

国語教育に詳しい名古屋外国語大の村上慎一教授は、今回のPISAで日本の読解力のスコアが伸びた背景について、「日本はコロナ禍でもロックダウンのような厳しい感染対策を取らなかったことに加え、文科省や各地の教育委員会は近年、PISAで要求される類いの読解力養成に力を入れてきた。必然の帰結ではないか」と指摘する。その上で「むしろ、PISAを意識した国語の授業改革による弊害の方が大きくなっているように感じる」と語る。

村上教授によると、図表やグラフ、取扱説明書などを正確に読み解く「情報処理能力」のウエートを高めた結果、評論や小説を読む機会が減り、さまざまな意見やその背景、論理関係などを捉えたり、人の心情を理解したりする力が落ちているとの声が、現場の教員から上がっている。「図表やグラフをきちんと理解する力が大切であることは否定しないが、それだけでは『数値が高い』『割合が小さい』といった単純な事実しか分からない。その事実が持つ意味について考える力を養えなくなっている」との危惧を抱いているという。