子どもの貧困問題などに取り組む認定NPO法人のキッズドアは12月5日、厚労省で記者会見を開き、キッズドアのファミリーサポート登録世帯に行ったアンケートで、4割が貯蓄額が全くない状態であることが分かったと発表した。子どもへの影響も深刻で、学校外や地域での体験活動を減らすなど、体験格差が広がっている可能性も浮き彫りとなった。回答者のうち、子どもの不登校の課題を抱えている家庭も2割あった。

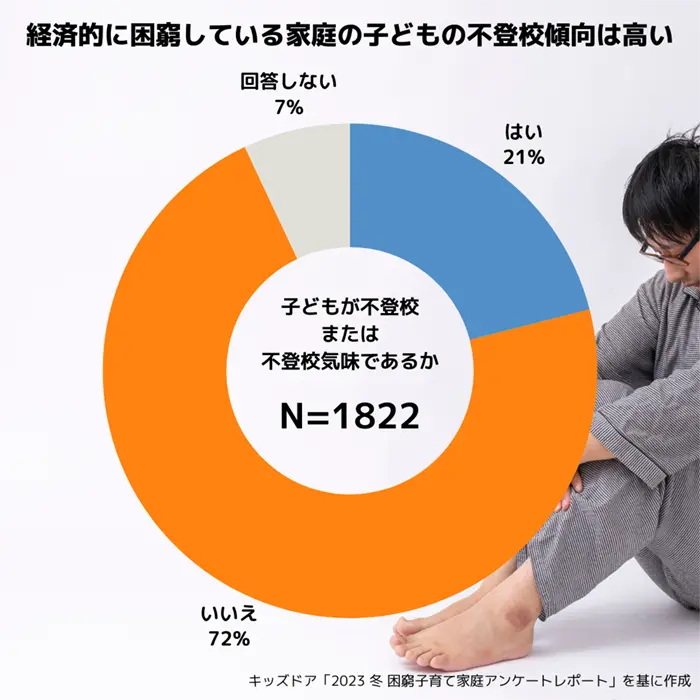

アンケートはコロナ禍の緊急支援として発足し、困窮子育て家庭の保護者を対象に、物資、情報、就労支援を行っている「キッズドア・ファミリーサポート」の登録世帯を対象に、11月10~16日に実施。1822件の回答を得た。

その結果、今年11月の段階で「貯蓄はない」と答えたのは40%を占め、「借入がある」のも43%に上った。物価高騰が続く中、昨年同時期と比べた家計の変化を尋ねたところ、「とても厳しくなった」は77%、「やや厳しくなった」は22%と、ほとんどの家庭で深刻さを増していた。

子どもへの影響では、昨年同時期と比べ、子どもの成長や生活について、「悪影響が大いに出ている」は19%、「悪影響が出ている」は36%で、半数以上が悪影響が出ていると答えていた。具体的な影響を複数回答で尋ねると「学校外の学びを減らした」(55%)や「友達と遊びに行くのを減らした」(44%)、「文房具などの学用品の購入を減らした」(40%)、「地域の活動への参加を減らした」(40%)などが続いた。

また、子どもが不登校または不登校気味であるかを聞くと、21%が「はい」と回答。校種別(複数回答)では▽小学校 45%▽中学校 39%▽高校 24%――だった。不登校・不登校気味の子どもの日々の学習状況は「何もしてない」が52%で最も多かった。一方で、「いいえ」と答えていた家庭でも、「朝に体調不良を訴えたことがある」(16%)や「学校へ行きたくないと言い出した」(15%)など、不登校の兆候がみられる子どもが一定数いることも分かった。

記者会見したキッズドアの渡辺由美子理事長は「困窮家庭の不登校が非常に増えており、一般家庭と比べても高い。この子たちが学びや社会につながっていない。学力も社会性も身に付かないため、将来に大きな影響を与えてしまう。お金があれば塾やフリースクールに行けるが、困窮家庭ではそれができず、仕事をしなければいけないので家に子どもを置いて働きに行かざるを得ない。子どもが学びを継続でき、社会とつながる支援が求められる」と指摘した。

これらの結果を踏まえ、キッズドアでは困窮家庭で子どもの養育が十分できないほどに困窮しているとして、国に対して継続的な現金給付や子育て支援を求めるとともに、不登校と困窮の課題が重複している子どもに対する無料学習会の拡大やフリースクール、学習塾代の経費支援、経済的な負担による不登校を増やさないための給食費無償化、就学援助の拡充などを提言している。