文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」は12月15日、今年度第2回となる会合をオンラインで開催し、自殺予防教育を推進する方向性と、悩みや不安を抱えた児童生徒に対するICTを活用した早期把握や早期支援について議論した。委員からは、学校での自殺予防教育には「安心して学べる学校作りが大事」といった意見が出た。ICTツールの学校現場への導入について、文科省は各教育委員会に導入検討委員会を設置して対応ルールなどを整備するとともに、パイロット校で教職員への研修、児童生徒への教育など導入に向けた準備を進めるとする道筋のイメージを示した。

警察庁などの統計によると、2022年に自殺した児童生徒は514人となり、過去最多を更新している。こども家庭庁など関係省庁は今年6月「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめ、国が自殺予防教育のモデル構築や啓発資料の作成と周知を行うことを盛り込んだ。これを受け、文科省は来年度予算の概算要求に1人1台端末を活用した「心の健康観察」の導入を推進する経費を計上している。

こうした動きを踏まえ、この日の調査研究協力者会議では、自殺予防教育を推進する方向性を議論した。会議の冒頭、文科省の担当者は「実践的な自殺予防教育のモデル作成に当たり、自殺予防教育の要素や留意点について改めて整理が必要」と指摘。自殺予防教育の論点として▽児童生徒が知っておくべきこと、身につけるべきことは何か▽どのような時期に教えるのがよいか▽どのような活動を通じて学ぶべきか--を列挙。同時に、自殺予防教育の実践にあたって検討すべき観点として▽どのような教材があるとよいか▽どのようなことに留意する必要があるか▽教師が理解しておくべきことは何か--の3点を挙げた。

委員による意見交換で、赤間幸人委員(北海道教育大学特任教授)は、学校での自殺予防教育には「安心して学べる学校作りが大事」として①心理的安全性を重視する授業②外部に助けを求める「援助希求的態度」を育成する授業③児童生徒がSOSを出したくなる教員の環境作り--の3点が重要になるとの見解を示した。

心理的安全性を重視する授業については、生徒指導提要について「非常によく書かれている」と評価した上で、「授業において自己肯定感や自己有用感を育む工夫が求められる。さらに、失敗を恐れない、間違いやできないことが笑われない、むしろなぜそう思ったのかという児童生徒の考えについて、児童生徒同士がお互いに関心を抱き合う授業作りが求められる」と説明した。援助希求的態度を育成する授業としては「協働的な学びやグループワークに非常に効果がある」とした。児童生徒がSOSを出したくなる教員の環境作りでは「担任教員による個別面談で、時間が許せば、困り事の有無に関わらず、短い時間であっても、児童生徒全員と話をする機会が持てることが望ましい」と指摘した。

坪井節子委員(弁護士)は、弁護士会の取り組みとして、実際に現場で起きた事件について、毎年1作ずつ劇にして子供たちと弁護士が一緒に演じ、子供たちの苦しみを知ってもらうという取り組みを長年続けてきたことに触れ、「この波及効果は非常に大きい。子どもたちの深刻な話を聞くと、どうして答えていいか分からなくなる。ところが、大人がそこで黙ってオロオロしているだけで、子どもたちが救われていく。それが子どもたちの深刻な話に耐えていくという弁護士の教育になっている」と説明。「物語、芝居、ロールプレーは教材としても力を持っていて、グループワークなどに生かすことができるのではないか」と述べた。

松本俊彦委員(国立精神・神経医療研究センター研究部部長)は「休み時間や放課後などの時間帯に何となく流す情報もいい」として、米マサチューセッツ州で自傷する子どもたちへの啓発用ビデオと教員用ビデオの事例を挙げた。「『友達がもしも自分で自分の体を傷つけたら、見て見ぬふりをしないで声を掛けてあげて。信頼できる大人につなげてあげよう』という内容を非常にポップな15分ぐらいの動画で解説している。子どもたちの援助希求能力を年1回の授業で高めるのは、問題が深刻な子どもほど難しい。休み時間などを活用することで、子どもたちが友達のピンチに早く気付くようになるのではないか」と述べた。その上で留意点として「子どもたちの援助希求能力が高まってくると、それを受け止める教員のトレーニングも必要になる。いずれにせよ、自殺予防教育は授業時間だけではない」と指摘した。

ICTを活用して悩みや不安を抱えた児童生徒に早期把握や早期支援を行う取り組みについては、文科省が基本的な考え方と検討すべき観点を説明した。

基本的な考え方としては、児童生徒の心や体調の変化を把握したり、個別児童生徒の状況を多面的に把握したりすることで、「教職員がこれまで気付いていなかった児童生徒の心身の状態に気付く」「児童生徒理解の幅が広がる」といったメリットがあることを挙げた。同時に、ICTツールはあくまで早期把握や早期支援をサポートするためのツールであり、「実際には把握した情報と実際の児童生徒の様子というものを教職員の目で見て、重ね合わせて的確に見取り、支援していくということが重要」と指摘した。

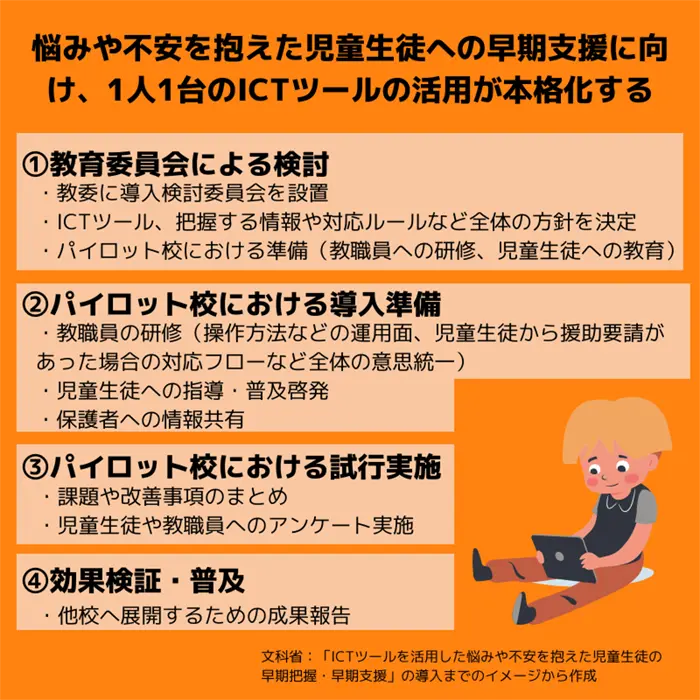

また、ICTツールを導入する道筋について、▽各教育委員会に導入検討委員会を設置し、把握する情報や対応ルールなど全体の方針を決定する▽パイロット校で教職員への研修、児童生徒への教育など導入に向けた準備を行う--といったイメージを示した。また、事前に検討が必要な観点として▽ICTツールの質の担保=適切な質問項目や使いやすさ、個人情報の取り扱いなど安全性の担保▽学校の体制作り=児童生徒への指導や、児童生徒がいつ入力して回答をいつ誰が確認するのか、援助要請があった場合の対応といったルール作りや、教職員の研修--を挙げた。

これに対して、委員からは「ツールを用意しても、SOSを出せない子どもはいる。ICTで捉えられない場合もあることを共通理解とする必要がある。ICTが万能というイメージが広がると危ない」「毎日、自分の気分を報告させられる子どもたちの負担感はどうなのか」「保護者がどう受け止めているのか、声をちゃんと聞く必要がある」といった意見が出た。