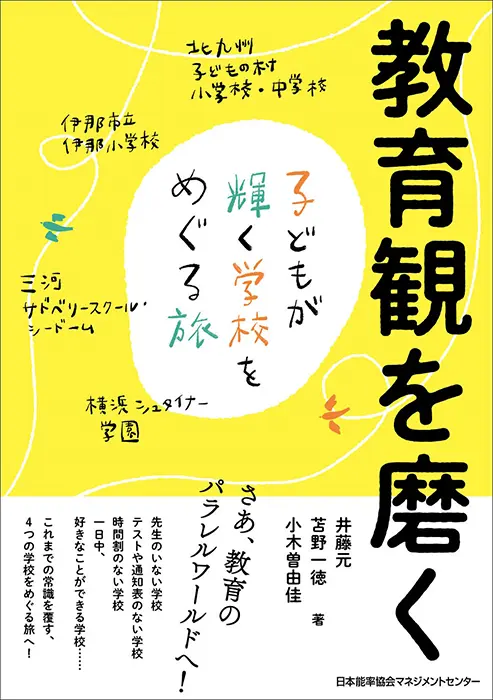

学校の「あたりまえ」を揺さぶる、教育のパラレルワールドを覗いてみよう――。そんなコンセプトの書籍が、今月1日に発売された。タイトルは『教育観を磨く―子どもが輝く学校をめぐる旅―』(日本能率協会マネジメントセンター)。教員養成に携わる、東京理科大学教育支援機構教職教育センターの井藤元教授と熊本大学大学院教育学研究科の苫野一徳准教授が、独自の教育理念を掲げて特色ある教育実践を繰り広げる4つの学校を巡り、教育学的観点からその内実に迫った。この旅に同行し、4校それぞれの教師たちにインタビューした、同志社大学ウェルビーイング研究センター研究員で臨床心理士の小木曽由佳氏も交え、これからの教師像について考える。

――本作にどのような思いを込めたのでしょうか。

井藤 教員養成に長年携わる中で、自分の教育観を疑わないまま、学校現場に出て行く学生の多さに問題意識を感じてきました。自分の価値観が偏っているかどうか、十分に自問自答する時間もないまま、教壇に立っていく学生も少なくないように感じています。

特にコロナ禍で教育観を磨くことの必要性を、誰しもが痛感したのではないでしょうか。今までのやり方では通用せず、国内だけでなく世界中の人々が自分自身の教育観を問い直さざるを得ない状況に陥ったはずです。ただ、教育観を問い直す、つまり教育観を磨く行為は、不測の事態が生じたときだけでなく、教師である以上、常に繰り返していかなければならないと思うのです。

一方で、現状の大学の教職課程では、教育観を磨くことの重要性が語られることはほとんどありません。ですから、そこに焦点を当てた本をつくりたい、という思いで企画をスタートしました。

苫野 いままさに、150年ぶりに公教育のシステムが大きく変わる予兆があります。これまで、全員が同じペースで同じ手法で、同質性の高い学年学級制の中で学習する形態が、長きに渡り続いてきました。この仕組みはもう限界だと共有されつつあります。

一方で変革しようとするときに、表面上の「手法」ばかりに気を取られていては、うまくいきません。「そもそも何のための教育なのか」に立ち返り、教師それぞれの教育観や子ども観、授業観、学校観を根本から捉え直さないと、これからの教育を創っていく足場がなくなっていくのではないかと、問題意識を持っています。

井藤さんが話したように、本来であれば教職課程でも、教育観そのものを磨く大切さを伝えなければなりません。あくまで私たちが見ている範囲の話ですが、現状はそこに重きが置かれていないように思えます。それは私たち大学教員側の責任でもあるので、その責任を果たすための一助になればと願いを込めました。

――学校の「あたりまえ」を揺さぶることをテーマに、4校が取り上げられています。取材の中でご自身も価値観や先入観が揺さぶられましたか。

苫野 4校を改めて巡ることで、また深く学ばせてもらえたとかみ締めているところです。

私はさまざまな場所で、教育とは「自由の相互承認」を実現することだと常々語ってきました。そのためには、子どもを信頼して、任せて、待って、支えることが教育の基本中の基本だと思っています。4校で出会った先生たちとその思いを共有できていると感じましたし、先生たちがそこに向かって本気で子どもたちに向かう姿勢に、大変感銘を受けました。彼らの姿に、「自らはそうあれるのか」と問いただされているようにさえ感じたのです。

井藤 本作では、いわゆる「シュタイナー教育」や「サドベリー教育」のイロハを取り上げているわけではありません。あくまで、世界に一つしかないそれぞれの学校の空間に足を踏み入れて、見学させていただき、1冊の本にまとめました。本書を通じて、この4校の実践を賞賛したかったわけではなく、世界の片隅で、地道に子どもと向き合いながら実践をしている一人一人の生きた教師たちのありようをその葛藤も含めて描き出したいと考えました。

もちろん、私自身にとっても教育観を見つめ直す貴重な機会となりましたが、それぞれの学校を巡る中で感銘を受けたのは、われわれがこれまで抱いてきた教育理念が、彼らの姿を通して、目に見える形で生きて躍動していたことでしょうか。理念が単に空中で浮かんでいるのではなく、一人一人の教師に根付き、目に見える形で私たちの前に提示されたところが非常に印象深かったです。

もしチャンスがあるのなら、教師を目指す学生たち全員に4つの学校で教育実習をしてほしいくらいです。しかし現実的には難しいので、書籍の中で教育実習をしてほしいという願いを込めました。

苫野 そうですね。この4校の先生たちそれぞれが本当に生き生きしていました。子どもと関わる姿や、自身の教育観を語る姿が本当にすてきで、学生にとってはそれが一番の刺激になるのではないでしょうか。私自身、彼らの姿をみていると、「教師ってこんなに尊い仕事なんだな」と改めてかみ締めることができました。

皆さんは、教師のやりがいをどのような場面で感じるでしょうか。例えば、卒業式に生徒から花束を渡される感動的な場面を挙げる人も、多いかもしれません。しかし、子どもの成長に関わっている日々の何気ない瞬間にこそ、教師の尊さが集約されているのではないでしょうか。4校の先生たちが子どもたちとの日々の中で、成長をかみ締め、味わっている姿を目にして、教師にとっての本当の喜びはここにあったんだなと改めて感じさせられました。

ぜひ読者の皆さんには、その部分も感じ取っていただきたいです。

――本書では、4校それぞれの学校の教師1人を「ナビゲーター」として取り上げて、実践を追うだけでなく、教師としての動機の部分をインタビューにまとめています。

小木曽 4人の先生それぞれの人柄やこれまでの経歴を深掘りしようと、私がインタビューの聞き手を務めました。彼らの完成された実践や教育観を表面的に紹介するのではなく、教師になるまでどのような道をたどり、どのような思いを持って教育実践に参加しているのか、これまでの工夫や葛藤、これからの課題と感じられていることなどを示すことで、それぞれの先生が持つ個別の目を通した各教育の在り方をより多面的に感じていただくことが狙いです。

私は井藤さんや苫野さんと違い、大学の教員養成課程で教壇に立っているわけではありません。だからこそ、フラットな視点で先生たちと向き合えたように思います。

こういった特徴的な実践をする先生は、そもそも能力が高く、自分とは違う世界の人間のように思ってしまうかもしれません。しかし実はこの先生たちも、葛藤しながら、泥臭く挑戦し続けている。そうしたリアルな部分を、特にこれから教師を目指す学生の皆さんに読んでいただきたいと思います。

――例えば、3章で出てくる三河サドベリースクール・シードームでは、子ども同士のトラブルへの対応について、教師自身が「あれでよかったのか」と問い直し、後日改めて反省点を具体的に振り返っていました。それぞれの教師が自分の教育観を確立しているわけではなく、日々葛藤し、問い直している姿が印象的でした。

苫野 皆さん、葛藤の仕方がすてきなんです。教師の多くは「子どもが思うように動いてくれないから授業ができない」などと、自分軸で葛藤しがちかもしれません。

しかし、4校で出会った先生たちは違いました。子どもを中心に置き、これは子ども自らが本当に求めていることなのかと日々問い続けるが故に、葛藤が生まれていたのです。読者の皆さんには彼らの姿を見て、こんな葛藤の仕方があるのかと感じ取っていただきたいと思います。

小木曽 学校を訪問する前に、それぞれの先生に対し、数回に渡りインタビューしました。教育に対する理想や思いを事前に聞いた後で、実践を見せていただいたのです。実際に現場に立ち会うと、うまくいかない瞬間や、トラブルが起きることもありましたが、皆さんそれを隠すことなく、ありのままを見せてくださいました。現実ではさまざまなことが起きていても、そこに向き合う先生の姿と、語られていた理想との間にギャップを感じることはほとんどありませんでした。

改めてその理由を考えてみると、実践するだけでなく、その実践を振り返る目を持っていらっしゃる点が皆さんに共通していたように思います。普段から同僚と話し合っていたり、自分自身で自然と振り返る癖がついていたり。日常的に自分の教育観を問い直されているからこそ、語る言葉に一貫性があったのだと思うのです。教師も未完成であることが前提で、子どもの成長と共に、教師自身が努力して変わっていこうとする姿はとても印象的でした。

――これからの教師に求められるのはどのようなものでしょうか。

苫野 これからの教師、ひいては教員養成や教員研修にも関わってきますが、教師個人の能力を上げるこれまでのモデルはもう限界が来ています。

本作に登場する4校にも通ずることですが、学校はチームです。当然のことながら、教師はあくまで人間。得意なこともあれば、苦手なこともある。学校というチームで、それぞれの教師が仲間として、得意を生かして苦手を補い合うこが本来は大切なはずです。しかし教員養成や教員研修においては、まだまだそこに十分なフォーカスがなされていません。

自分が困ったときに、「困った」「ちょっと助けて」と言えること。困っていそうな同僚に気付いたら、フォローできること。そんな学校の文化を創る力が、これからの教師には求められているように思います。

井藤 本作を最も読んでいただきたいと思っているのは、教師を目指す学生たちです。もちろん現役の教師や保護者にも読んでいただきたいですが、まず何を差し置いても最初に読んでいただきたいのは教師の卵たち。

教師を目指す学生にとって、特に今は非常に厳しい時代だと思います。自分が受けた教育を『再生産』するのではなく、未体験の教育を伝えていかなければならないのですから。主体的・対話的で深い学びも、コロナ禍を経て台頭したオンライン授業も……。教師を志す学生は、自分たちが受けてこなかった教育を次世代に施さねばならない状況だと言えます。

しかし、上から降ってくるもの淡々と受け取り、後手に回りながら対応していくだけでは、すぐに限界がきてしまうでしょう。自分自身の教育観を見つめ直して、「本当にこれは必要か」「子どものためといえるのか」と自問自答して、自分の頭で考えられるようなセンスを磨いてほしいと思っています。本書がその一助となれば、とてもうれしいです。