本校には彼女に限ったことではなく、素晴らしい先生が他にもたくさんいる。それぞれの先生が自己に与えられた裁量権の下、工夫を凝らした授業を行っている。ただそうした中であっても、彼女は群を抜いて「特別」だと感じる。

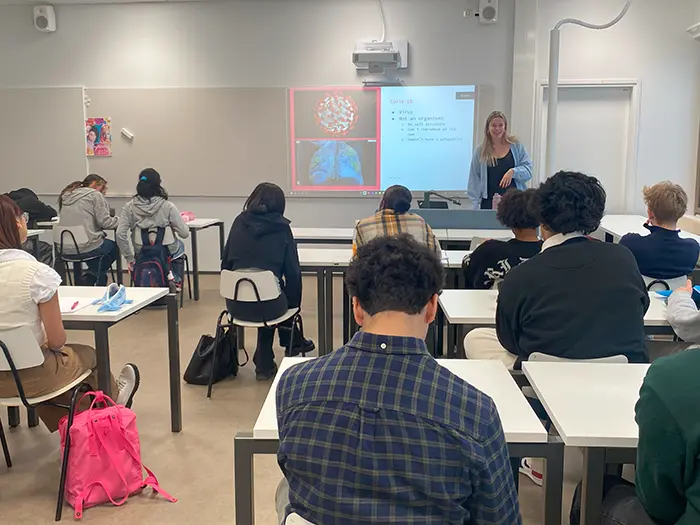

その魅力は「プロフェッショナル」という言葉で表現するのが適切だろう。教科の専門性には、確固たる自信を持っていることが伺える。「教員養成の大学時代に、全ての単元の授業プラン(アイデア)を考えていて、複数回にわたる長期的な教育実習でトレーニングを積んできた」と、決しておごるわけでもなく、力強く話してくれた。

さらに教員になってからも、自分自身で教科の研究に励み、フィンランドの先生たちで構成されるフェイスブックグループにおいて、日々共有される実践事例からヒントを得ることも欠かさず行っているという。全ては、生徒たちの学びの欲求にいかに火をつけるかという、モチベーターとしての役割を果たすためだ。こうした日々の自己研さんの結果が、魅力ある授業をつくる礎になっているのだ。

もっと根底の、教師としてのマインドを尋ねてみた。

「フィンランドにおけるプロフェッショナリズムは、生徒との間に心身ともに安全な関係を築き、生徒に対する信頼を示す大人であることから始まる。確かに教師は権威のある存在だが、生徒に比べて『格上』であってはならない。学習は、教師と生徒双方向のコミュニケーションと、協力の上に成り立つものであり、教師と生徒はチームとして協力すべきだ。プロフェッショナリズムとは、生徒一人一人を個人として尊重し、その生徒にとって最善の方法でサポートしようとすることでもある」

さらに「(昨年に勤務していた)ベトナムでは、教師はプロフェッショナルであるべきなのに、私たちはビジネスカジュアルの服装をすることを求められていて、とても変だと感じていた。私は、プロフェッショナリズムと権威のレベルは服装などの見た目ではなく、どのように生徒たちと接するかによって決まるものだと思う」とも語った。

私もフィンランドで授業を担当する中で、どの国であろうと共通する、子どもたちと接する上で大切にしなければならないことを3つ学んだ。それは①常に児童生徒に対してリスペクトの気持ちを持つこと②常に笑顔でいること③常に心を開いて(オープンマインドで)関わるということだ。

この3つは最低限、児童生徒と関わる中で忘れてはならないものであり、文化的背景や言語が違うならば、なおさら重要になるとひしひしと感じている。それは日本においても同じことで、教育に携わるものとして、心にとどめておかなければならない。

彼女と4カ月間一緒に授業を行う中で、本当にたくさんのことを学ぶことができた。おそらく彼女はベトナムの地でも、その魅力を存分に発揮してきたのだろう。

それは、フィンランド人だから素晴らしい教員であるというわけでもなければ、フィンランドという国の教育システムの中だから魅力的な実践ができているというわけでもない。自分が置かれた場所で最善を尽くし、自己研さんに励み続けているからこそのたまものだ。

私はフィンランド滞在中に、「フィンランドの教育の素晴らしいところ」や「フィンランドで行われている授業方法」などの質問を、日本の教育関係者から数多く受けてきた。私はそうした質問に対し毎回、心の中で「実際のところは、国というより人(教師)によるよな」とつぶやいていた。

日本でも彼女のようなマインドをもって実践している先生をたくさん知っている。教員時代の私も、そのうちの一人であったと自負している。ただ、日本の全ての先生がそうであるかといえば疑問符が付く。フィンランドでもそれと同様のことが言える。

それなのに今回あえて、一人の先生にフォーカスを当ててお伝えした本当の意図は、「日本だから」「フィンランドだから」というように考えてもらいたくなかったからだ。

先日、ヘルシンキの新聞の一面に「日本の教師は、フィンランド教育に失望することが多くある」という見出しで記事が掲載された。フィンランド教育に理想を抱き、海を渡って教育視察に訪れたけれど、思っていたものと、目の前に広がる現実には乖離(かいり)が見られたという趣旨だった。

学校内部の人間として働いてみて、感謝はあれど失望とは無縁である私の意見とは正反対の内容であったため、困惑と怒りが込み上げてきた。

きっとどこかフィンランドが「この上なき理想的な教育をしている」というイメージを持ってやってきたのだろう。そして、日本の未来の教育における「正解」が、フィンランドにあるに違いないと思っていたのかもしれない。

確かに、教育のシステムは各国によって違いはある。それでも教師と生徒という立場を超え、人と人とが関わり、共に成長していく教育の場で、大切にしなければならないことは世界で共通しているということに気付かされた。そしてどの国であっても、地道に泥臭く、目の前の子どもたちのために、全力で取り組んでいる先生たちがたくさんいるということを忘れてはならない。

互いの教育を比較して一喜一憂するのではなく、リスペクトし合い、手を取り合うことが重要である。年度当初に校長先生が述べた「私たちは誰に対しても敬意をもって接します」という宣言を、今一度、心に響かせる時であると強く感じた。

ラウラ先生からは最後に、日本で働く同志への熱いメッセージをもらった。

「日本の教師一人一人が、生徒に多様な授業を提供できるようになり、さまざまな種類のアクティビティーを通して、多様な学習者をサポートできることを願っている。教育は、生徒にとっても教師にとっても、ポジティブで楽しい経験であるべきだ。教室でみんなが楽しんでいて、身体的にも精神的にも安全だと感じている時――。それこそが、生徒たちの学習が最高の状態にある時なのです!」

【プロフィール】

徳留宏紀(とくどめ・ひろき) Nordic Educations代表、教育コンサルタント。フィンランド・ヘルシンキ在住。ヘルシンキ国際高校勤務。元公立中学校教諭。学力向上コーディネーターとして、教科学習を通じて非認知能力・認知能力の向上を実現。また現在は岡山大学大学院にて非認知能力の研究に従事。「教員の心理的安全性を高める組織マネジメント」で、2019年度日教弘大阪支部最優秀賞受賞。幼稚園から大学までの教育現場、保護者、企業を対象に、非認知能力に関する講演会も行っている。