少子化による学校の統廃合や、「中1ギャップ」への対応などを背景に、義務教育学校が年々増加している。全国に先駆けて小中一貫教育を推進してきた東京都の品川区には現在、6校の義務教育学校がある。そのうちの1校、区立豊葉の杜学園(二宮淳統括校長、児童生徒1024人)ではこのほど、教育委員会や同区の教員向けに授業を公開。前期課程(小学校)での教科担任制や異学年交流など、多様な授業が展開されていた。こうした義務教育学校の強みを生かした学びの背景には、学級や学年、学校の壁を越え、「つながり」を重視する組織運営があるようだ。

1月25日に豊葉の杜学園で開かれた「授業見学ツアー」。各教室では、さまざまなスタイルの授業が展開されていた。3年生は、併設幼稚園に在籍する5歳児と迷路作りに取り組んでいた。5、6年生の教室では、後期課程(中学校)の教員が教科担任として授業をする姿があった。8年生(中学2年生)は、海外の講師とのオンライン英会話に挑戦。地域の人々や区の指導員が授業に参加する様子も、多くの教室で見られた。

共通するのは、子供たちが自分のクラスの担任やクラスメートだけでなく、校内外のさまざまな大人や子供と関わることだ。教科担任制や外部人材の活用、異学年交流などの「人とのつながり」、小中9年間を見通した系統的・教科横断的な「学びのつながり」、それを子供たち自身が今後に生かしていく「未来へのつながり」――の3つを掲げている。

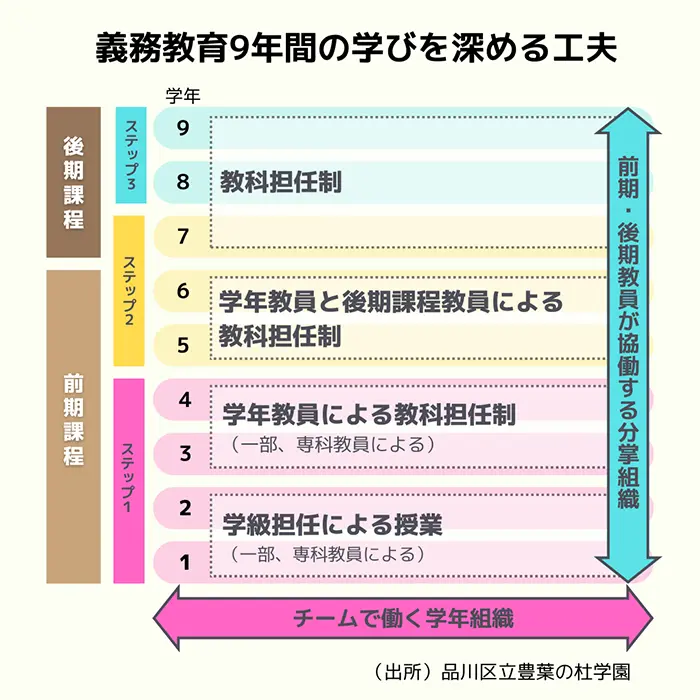

教科担任制は3年生から導入し、後期課程に向けて段階的にステップアップしていく。3・4年生は学年の教員たちによる授業交換を中心に、5・6年生は後期課程の教員も加わる形で、理科・社会・国語・体育などの教科で実施。どの学年・教科を担当するかは、各教員の保有する免許や研修の状況などを考慮して決める。学年が上がるにつれ、子供がより専門的に学ぶことができるようにするためだ。

異年齢の子供たちが関わる時間も数多く設けている。授業の他にも遠足や運動会、学習成果発表会などで、前期・後期課程の枠を超え、児童生徒が交流する。どの学年であってもリーダーシップを発揮し、立場の異なる子供たちと協働できるようにしている。

学校外の人々との関わりも多い。区のJTE(英語専科指導員)やALT(外国語指導助手)が担任と共に授業をしているほか、8・9年生では海外の講師から英語のオンラインレッスンを受ける機会もある。加えて、品川コミュニティ・スクールにより地域の人々が教育活動に参加。同校のコーディネーター2人が、学校と地域の調整役を担っている。

こうした多様な学びを経験することができるのは、「教職員が組織的に、チームになって協働していることが大きい」と、同校の二宮統括校長は語る。「こういう大きな学校で一番、大切な心構えは『脱・セクショナリズム』。教員たちは自分のクラスのことだけではなく、広い視野を持ち、9年間の教育活動全体の質の向上を考えている」という。

同校では学級担任を置いてはいるが、各学年の教員がチームを組み、全ての子供たちに関わる。生活指導や保護者対応にもチームで対応し、担任が一人で抱え込まないようにするとともに、子供たちも安心できる環境を作る。子供たちもさまざまな教員と学ぶことに抵抗がなく、柔軟に適応するという。

こうした学年のチームが「横軸」だとすれば、「縦軸」を担うのは校務分掌のチーム。前期・後期課程の教員が協働し、チームごとに9年間のカリキュラムや、教科の系統性・各教科間のつながりを意識した授業、品川コミュニティ・スクールなどの在り方を考えている。特徴的なのは「授業力ペアリングシステム」。同じ教科を担当する前期・後期課程の教員などでペアを組み、互いに授業を参観するなどして授業力を高めていく。

教員には自分の学級にとどまらない、広い視野が求められる一方、前期課程では教科担任制による負担の軽減もある。授業交換により、授業準備や教材研究にかかる時間が比較的短くなることに加え、後期課程の教員や専科教員が指導する教科もあるため、3年生の教員の受け持ち授業数は週23コマほど、4~6年生では週20コマほどと、公立小の全国平均(23.4コマ)より少ない。後期課程では別途、加配の教員を置くなどの対応を取っている。

子供たちへの効果はどうか。昨年12月、同校の児童生徒全員を対象としたアンケートで「先輩の姿から、自分もそのように成長したい」と答えた児童生徒は87%。「後輩の姿から、現在の自分の成長を実感している」は96%、「後輩には優しくしたい」は97%に上った。また「上の学年に進級する不安を感じていない」という児童生徒も82%と多かった。

二宮統括校長は「日々の教育活動を通じて、ある時には誰かに面倒を見てもらっている自分が、別の時には誰かの面倒を見る側になる。そうした中で自然と、後輩に優しくしてあげたい、先輩のようになりたいと思うようになる。自分の将来のビジョンが見えることによって、安心して前に進むことができる。こうしたことが、まさに義務教育学校で求められているのではないかと思う」と話した。