「問題行動を解決するためには、『問題行動を罰する』のではなく『望ましい行動を育てる』という発想を」――。徳島県教育委員会がパンフレット「スクールワイドPBS」の冒頭に記した言葉だ。「学級がまとまらず、叱ってしまうことが多くなった」と悩む学校で始まった取り組みが、教員らの口コミで他の学校に広がり、その後、県が取り組む施策として徳島県教育振興計画に目標が掲げられたことで、全県に広がったというプロジェクト。その推進役を担う同県教委特別支援教育課課長の田中清章さんに、導入までの経緯を聞いた。(全3回)

子どもの望ましい行動を育てる「ポジティブ行動支援(School-Wide Positive Behavior Support、スクールワイドPBS)」が、応用行動分析学に基づく教育アプローチとして注目を集めている。実践のポイントは「教えること」「承認すること」「環境を整えること」。すなわち、「望ましい行動を効果的に教え、その行動ができた際に賞賛や承認をし、適切に行動しやすい環境を整えること」だ。これにより、全ての子どもが望ましい行動を学ぶことができるという。

「ポジティブ行動支援」では、問題行動を叱責(しっせき)や注意でなくそうとするのではなく、予防によってなくそうとする。「話を聞く態度」を例に挙げれば、学校では日常的に教員が話を聞いていない子どもに対して「おしゃべりをしない」「前を向いて」といった声掛けがなされているが、「スクールワイドPBS」を実践する三好市立芝生小学校では、小1の児童が「あしぺた・(背筋)ぴん」と合言葉を口にしながら姿勢を整える。この合言葉が、手を止めたり話し手に注目したりといった「話を聞く態度」のきっかけになる。

「きちんと聞く」という指示が伝わりにくい小1の児童でも、ポイントを焦点化した「あしぺた・(背筋)ぴん」という言葉を繰り返すことで、望ましい行動が具体的に分かるという。同校は校区内にある認定こども園と連携してこの手法を実践しており、話を聞くスキルが身に付いたとのことだ。認定こども園でも幼児が椅子に座る場面で、合言葉を言いながら進んで姿勢を整える様子が見られ、話を聞いたり話し手に注目したりする行動が増えたという。

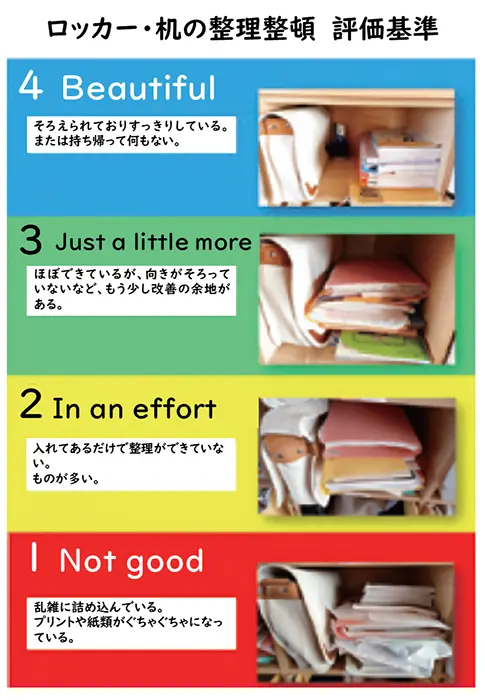

日常生活の指導では、例えば「私物の整理」でも実践されている。中学校や高校では生徒のロッカー使用で教員が頭を悩ませることが多いが、東みよし町立三加茂中学校ではスクールワイドPBSに基づくロッカーの指導を全校で実施している。

ポイントとなるのは、事前に教員間で「『ロッカーや机の中が整理されている状態』の基準には教員間でバラつきがある」と共通理解することだ。同校ではロッカーの状態を4段階に区分した基準表を作成し、教員の個人差による指導のブレを小さくした。この基準表を生徒たちにも示し、望ましい整理法を教える際に活用しているという。

「スクールワイドPBS」の3つのポイントの一つである「賞賛」も重要だ。同県に限らず、多くの小学校や幼稚園などでは子どもの望ましい行動にシールやカードを配付している。このやり方について、美馬市立脇町小学校は「教員はとても忙しいので、ついついシールを置いておき、『自分でシールを貼りましょう』とやってしまいがち」という行動を省みて、ひと手間掛けることを決めたという。

具体的に、教員が児童を一人ずつ呼んで、シールを渡すようにした。ポイントは、視線を合わせて一声掛けながら手渡すことで、効果が上がるだけでなく、児童がどのように感じているのかの見取りもできる。この方法は学年が上がっても有効なことが、同校での実践により報告されている。

2016年度から始まり、22年度には徳島県内全ての小中学校や幼稚園などで実施されるようになった「スクールワイドPBS」。田中さんは大学院での学びをきっかけに導入を提起したという。

――「スクールワイドPBS」は小中学校や幼稚園などで実施されていますが、田中さんの役職は特別支援教育課の課長ですね。

私はもともと、特別支援学校の教員なんです。現場にいた頃は特別支援について専門性があると自分では思っていたのですが、さまざまな子どもと接する中で指導に行き詰まり、鳴門教育大学大学院に2年間、現職のまま研修に出ました。その時に知った応用行動分析学が教育に役立つと思い、研究を進めていました。

その後、自分の研究を特別支援学校だけではなく、通常学級にいる特別な支援を必要とする子どもの学びにも役立てたいと思うようになりました。そして交流人事の希望を出し、阿南市立富岡小学校に3年間、勤務することになりました。

――小学校に教諭として勤務されたのですね。担任もされたのでしょうか。

4年生の児童33人のクラスを担任しました。この33人の中に、発達障害の可能性のある児童が何人かいました。そして、当初は十分に指導していける自信もあったんです。

でも小学校の場合、国語・算数・理科・社会などの全教科で進度の遅い子に合わせたら、授業は進みません。隣のクラスが何月までにこの単元を終えたと聞いても、全く合わせられない状況でした。一人一人に応じた個別の指導計画を作成する際、33人中4人は「ポジティブな行動を目指すチェックリスト」を使って指導するつもりでしたが、これも全くうまくいきませんでした。

学級崩壊こそしませんでしたが、ギリギリのところでやっていました。それで「ポジティブ行動支援の手法は、通常学級の先生方だけに任せるレベルでは全くない」と強く感じたんです。そして、専門行動療法士で『拝啓、アスペルガー先生―異才の出張カウンセラー実録』などの著書がある奥田健次先生に、小学校に来ていただいて助言をお願いしたんです。

ところがその時は、「幾つか良いやり方があるけれど、それを田中先生に伝えたら、田中先生が全部やることになって倒れてしまうから伝えられない」と言われたんです。わざわざ東京から見に来ていただいたのに、そう言われました。つまり、「学校全体で支援する体制を組まないと問題は解決しない。全校での支援体制を整えられるプロジェクトにしなさい」ということです。

富岡小学校での勤務はこれで終わってしまいましたが、その助言はその後、県全体で「スクールワイドPBS」を推進するきっかけになりました。その後、教委で特別支援教育課の指導主事をする機会が得られ、自分がいざ政策立案する段階では、教員個人の責任とするのではなく、学校全体で子どもたちを見る大きなシステムとして「スクールワイドPBS」を導入したいと考えました。

【プロフィール】

田中清章(たなか・きよふみ) 1994~2004年まで特別支援学校教諭。その後2年間、鳴門教育大学大学院に在籍した後、阿南市立富岡小学校の教諭として3年間、担任を務める。10~11年度に特別支援学校教諭となった後、12~15年に徳島県教育委員会特別支援教育課指導主事、16~17年度に徳島県立総合教育センター特別支援・相談課班長、18~20年度に徳島県教委特別支援教育課統括指導主事、21年度から同教委特別支援教育課課長を務める。徳島県が展開する「スクールワイドPBS」の推進役を担う。