保護者が情報活用能力や深い学びを期待している家庭ほど、子どもがデジタル端末を家庭学習に活用している傾向にある――。学研ホールディングス(東京都品川区)は2月27日、全国の約3000人の保護者を対象に実施した調査に基づき、こんな分析結果を発表した。

調査は昨年9~10月、小学生の子どもがいる保護者を対象として、インターネットを通じて実施。親の教育観や子どもに対する期待、家庭でのデジタル端末を活用した学習状況などについて、3011人から回答を得た。

調査の結果、デジタル端末を家庭学習に利用する子どもは、小学校入学前の段階で、年齢が上がるに連れて増加することが明らかとなった。「家庭でデジタルデバイスを使った学習をしているか」との質問に対し、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した積極層は、幼稚園の年少(3~4歳)では17.2%だった。これが年中(4~5歳)になると24.2%、年長(5~6歳)では34.2%に増加。小学校低学年(1~2年)では44.6%に達し、「ややあてはまらない」「あてはまらない」を合わせた消極的な層(44.4%)と拮抗した。

ただ、その後は小学校中学年(3~4年)、小学校高学年(5~6年)と学年が上がっても、積極層、消極層の割合に大きな変化はなかった。小学校段階では、デジタル端末を家庭学習に活用する家庭、しない家庭がほぼ二分される結果となった。

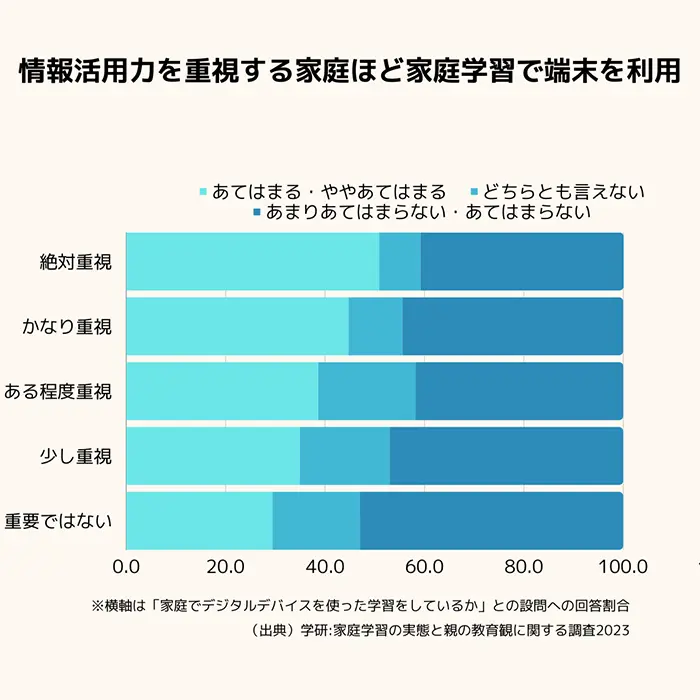

保護者の教育観とデジタル端末の利用状況の関連性についても分析した。

この結果、「さまざまな情報をうのみにせず自分で考えたり判断する力」を「絶対重要」と考えているグループでは、デジタル端末の学習活用に積極的な回答が50.9%と過半数を占め、「かなり重要」と回答した層でも44.7%に達した。これが「ある程度重要」では38.6%、「少し重要」では34.9%、「重要ではない」では29.4%まで低下した。「いったん遠回りしても、基本の考え方や理論をきちんと理解すること」についても、保護者が重視している家庭ほどデジタル端末の学習利用する子どもが多い傾向がみられた。

学研ホールディングスマーケティング戦略室の中村基孝室長は今回の調査結果について、「デジタル端末を使った家庭学習には親の意向が影響している可能性がある」と指摘。小学生の端末利用が二極化していることについては、「GIGAスクール構想が進展し、学校で端末を使った学習が定着していけば、改善していくのではないか」としている。