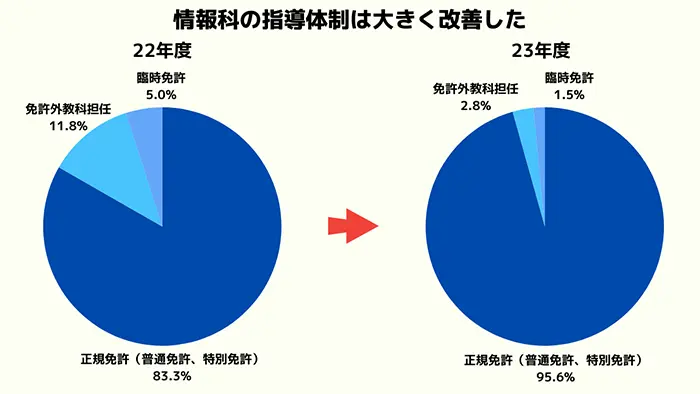

2023年度に全国の公立高校で情報科を担当する教員のうち、正規免許を持つ教員が確保できない場合に例外的に認められている「臨時免許」や「免許外教科担任」の制度を利用して教えている割合は4.4%だったことがこのほど、文部科学省の調査で判明した。前年度の16.7%と比べて12.3ポイント改善した。22年度の高校入学者から実施されている現行の学習指導要領で「情報Ⅰ」が必修化されるなど、情報教育の重要性が高まっていることを踏まえ、同省は全国の教育委員会に対して指導体制の改善を促しており、24年度に臨時免許や免許外教科担任を解消することを目指している。

調査は、47都道府県と市立高校を設置している18政令市の計65自治体を対象に実施。23年5月1日時点で情報科を担当している教員数と、正規免許に該当する「普通免許」「特別免許」の保有状況などを尋ねた。

この結果、情報科を担当する教員は4411人で、このうち4219人が普通免許や特別免許を持っていた。残る192人の内訳は、臨時免許が68人、免許外教科担任が124人だった。

臨時免許や免許外教科担任の教員が担当していたのは29自治体。長崎県が計33人と最も多く、栃木県(計16人)▽山梨県(計15人)▽高知県(計14人)▽千葉県(計11人)▽和歌山県(計11人)――と続いた。文科省によると、全ての自治体が24年度には解消できる見通しを示している。

現行の学習指導要領で学んだ高校生が受験する25年の大学入学共通テストでは、新たな科目として情報Ⅰが設けられる。国立大学協会は原則として、受験生に情報Ⅰを課す方針を示しているが、情報科の指導体制には地域間格差があるため、高校側からは懸念の声も上がっていた。同協会の永田恭介会長(筑波大学長)は3月6日の記者会見で、高校情報科の指導体制の現状について「まだ高校側が満足できるものではないのかもしれないが、担当する教員は十分に配置できている。ミニマム(最低限の水準)なのかなと思う」との認識を示した。