本紙電子版3月26日付で報じられているように、文部科学省の委託調査で、不登校の要因についての認識に関して、教員と児童生徒や保護者との間で差があることが明らかになった。これを受け、文科省は、毎年度実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下、「問題行動調査」とする)の調査項目・方法の見直しを行うことにしたとのことである。

不登校の要因として多いのは、「無気力・不安」であるということは、これまで常識のように見なされてきた。2022年度の問題行動調査でも、小中学生の不登校の51.8%について、主たる要因が「無気力・不安」であるとされている。この「無気力・不安」は、児童生徒本人に係る状況とされており、あたかも不登校の最大の要因が学校や家庭でなく本人にあるという印象が生じていた。

今回の調査は、あらためて教師、児童生徒、保護者に対して調査を行い、不登校の要因を分析したものだ。調査は、公益社団法人子どもの発達科学研究所と浜松医科大学子どものこころの発達研究センターによって、23年7月から8月に全国4地域において、22年度に小学3年生から高校1年生(中学3年生を除く)であった児童生徒とその保護者、担任教師等を対象として実施された。対象者は、教師2万4935人、児童生徒1万9005人、保護者1万2140人であり、これらのうち教師1424人、児童生徒695人、保護者349人は、22年度に不登校の状態にあった児童生徒とその保護者、担任などである。

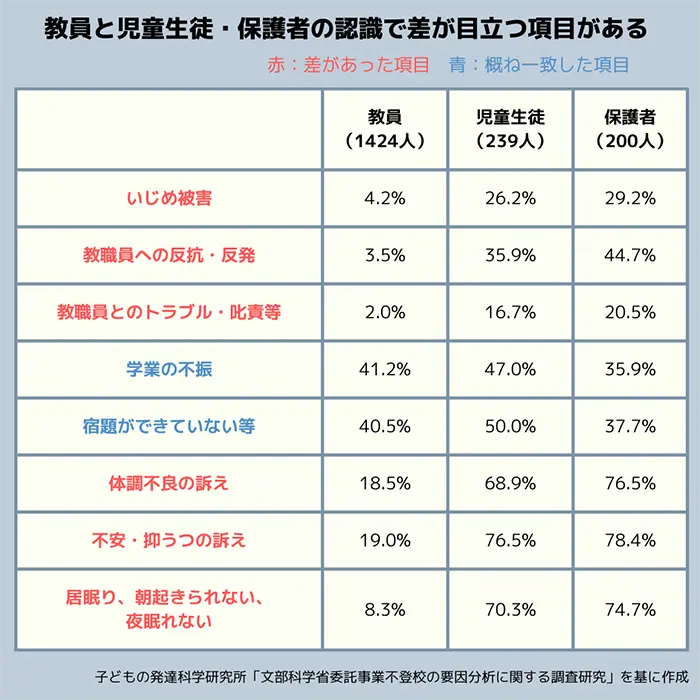

この調査結果に関してはすでに多くの報道が出ており、その多くで、不登校の「きっかけ要因」において、いくつかの項目で教師と児童生徒や保護者との間での差異が大きいことが報じられている。「いじめ被害」、「教職員への反抗・反発」、「教職員とのトラブル・叱責等」、「体調不良の訴え」、「不安・抑うつの訴え」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった項目で、教師より児童生徒や保護者での回答が顕著に多いことが報じられている(表1参照)。このことは、学校での他の児童生徒や教職員との関係、心身の不調といったことが不登校の重要な要因となっているにもかかわらず、これまで見逃されがちだったことを示唆している。

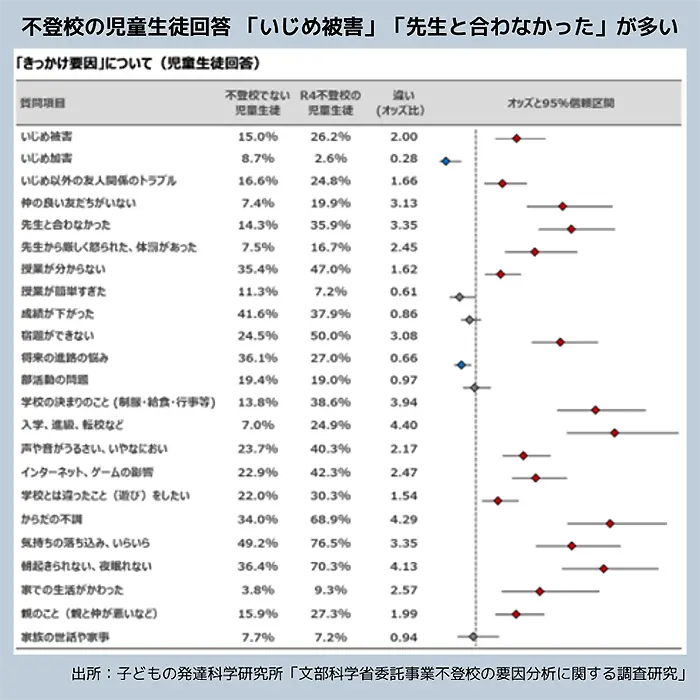

あまり報道されていないところで興味深いのは、不登校であった児童生徒と不登校でない児童生徒との差異の分析である。この差異は、「オッズ比」として数値化されている。オッズ比とは、ある事象(この場合は不登校)が起こる確率が起こらない確率の何倍かを示しているものであり、数値が高いほど起こる確率が高いことを示している。教師の回答(表2)と児童生徒の回答(表3)を比較してみてほしい。

教師も児童生徒も共通に、学業や進路の問題、学校の決まりや学校特有の行事、ネットやゲームへの依存、不安や抑うつ、家庭の問題などが不登校につながりやすいことを示している。他方で、いじめ被害や教師と合わないといった点については差異が大きく、教師は特に不登校につながると捉えていないと言える一方で、児童生徒ははっきりと不登校につながると捉えている。

これを受け、調査報告書は、いじめ被害や他の児童生徒とのトラブルの防止、教師の行動や学校風土の改善、授業の改善や学習支援の充実、児童生徒の体調やメンタルヘルスや生活リズムへの注目などが必要であると述べている。不登校の要因を「不安・無気力」と捉えるのでなく、学校での他者との関係、学校風土、学習支援、心身のケアなどの問題として捉えることが、不登校を未然に防止することにつながると考えられる。学校がすべきことを明確にしたという点で、今回の調査の意義は大きい。

今回の調査では、不登校の主たる要因が「無気力・不安」とされている場合に絞った分析もなされている。教師解答からは、象徴的な要因が見られない場合に、不登校の要因が「無気力・不安」と考えられがちであることが示唆されている。また、「無気力・不安」と「不安・抑うつの訴え」との間にあまり関係がなく、教師が児童生徒の心身の状態を踏まえて「無気力・不安」と判断しているわけでもないということも示されている。

さらに、今回の調査では、不登校の状態にあって学校内外で相談・指導を受けているかどうかの違いについての分析もなされている。教師回答や児童生徒回答から、学業不振の場合に相談・指導がない場合が有意に多いことが示されている。また、教師回答から、「要対協、要保護等の対象」や「ひとり親家庭、共働き家庭」について相談・指導がない場合が有意に多いことが示されている。このことは、学業不振に関する支援が不十分になりがちであることや、保護者が積極的に動きにくい状況で支援がなされにくいことを示唆している。授業が分からなかったり宿題が出せなかったりする児童生徒や、保護者から積極的に相談がなされない児童生徒については、特に意識して支援をすることが必要だということが言える。

調査報告書には他にも、不登校の児童生徒の対応・相談の状況や生活状況、翌年度の状況の結果・分析が示されている。貴重な調査結果であるので、ぜひ報告書自体をご覧いただきたい。

調査結果を踏まえれば、問題行動調査の見直しだけでなく、不登校対策全般の見直しが必要だと言える。特に、今回の調査は、不登校を経験した児童生徒やその保護者から丁寧に考えを聞くことの重要性と可能性とを示している。

例えば、不登校による欠席日数が一定の数になったら必ず今回の調査のようなアンケートを児童生徒や保護者に実施し、その結果を踏まえて支援を進めるということを考えてはどうか。また、各自治体が不登校対策等を議論する際に、不登校を経験した児童生徒や保護者に積極的に参画してもらい、そうした方々の意見を反映するようにしてはどうか。

そして、これまでのやり方にとらわれずに、学校の規則や行事を児童生徒会主導で見直したり、宿題を減らしつつ学習相談の充実を図ったりと、学校の在り方自体を多様な子どもが過ごしやすいものに変えていってはどうか。このように考えていけば、今日からでもできることがあるはずである。