教育新聞はフィンランドのヘルシンキ国際高校での1年間の勤務を終え帰国した、元中学校教員でNordic Educations代表の徳留宏紀氏をゲストに迎え、参加者と共に世界と日本の教育について考える読者イベントを3月16日、東京都内の会場で開催した。グループディスカッションでは、徳留氏から語られたフィンランドの教育を踏まえ、日本の学校や教室で取り入れたいことや、必要なことを語り合った。また、教育新聞は徳留氏にフィンランドの学校現場で働いて感じたことや、この経験が自身の教育者としてのキャリアに与えた影響について個別にインタビューした。

この日のイベントでは、徳留氏が教育新聞での連載「世界の教室から フィンランド編」を振り返りながら「フィンランドの先生の働き方」「子どもたちが学ぶ環境」「先生のプロフェッショナリズム」のテーマで講演。勤務校の職員室は、大きなソファが配置されるなどリラックスした空間に加え、集中して作業をしたい人のスペースもあったといい、「教員一人一人が過ごしやすい空間があった」と日本の職員室との違いに言及した。

また、勤務校の校長について「新学期の初めに『私たちは同僚に対しても、生徒に対しても、この学校に来てくれる全員に対してリスペクトする。それが一番大切なスタンスだ』と明言してくれた。彼女のリーダーシップはすてきだった」と振り返った。

徳留氏は「日本の教育をこうやれば変わるという答えを私は持っていないし、そのレンズでは見ていなかった。ただ、職員室の雰囲気や教員同士の関係性はとても大事だと感じた。フィンランドの良いところのうわべだけをまねても意味がない。何のためにそうするのかを考えることが大切だし、その国にあった方法も必ずあるはずだ」と参加者に訴えかけた。

その後のグループディスカッションでは、徳留氏の話を踏まえた上で日本の教育の在り方について語り合った。「日本の教育のアップデートのキーワードになり得るのは『余白』だと思った。これは生徒の余白も、教員の余白も両方だ」といった意見や、「日本の学校はいろいろなものが四角い。四角はそろえるのが簡単だし、効率的だけれども、そろえることができない、そろえる必要がないこともある。『〇』には安心感や柔らかさがあるから、まずは丸いものを置いてみる、増やしていくことから始められないだろうか」といった意見が出ていた 。

◇ ◇ ◇

――教員5年目という若さで学校改革のリーダーを務めた後、学校を退職し、日本を飛び出しました。

日本の学校がしんどくなって、退職したわけではありません。生徒の状況や自分のキャリアを考えた時、何となく「節目のタイミングが来たな」と感じたのです。教員生活では不満が出ることもありましたが、学校の先生として給料をもらって働いているのに、文句ばかり言っているのは嫌でしたし、「何とかなるだろう」という楽観的な気持ちもありました。

教員時代に1週間、フィンランドへ教育視察に行ったことがありましたが、今回の滞在は1年間。その間、自分を見つめ直すことがたくさんありました。同僚の先生たちやホームステイ先のホストマザーなど、さまざまな出会いがあり、改めて気づいたのは、「自分は人が好きなのだな」ということ。教えることというより、人間そのものへの強い関心でした。

フィンランドの、互いにリスペクト(尊敬)のある職員室の雰囲気はとても好きでしたし、私自身のことも「元教員」などの肩書きを抜きにして、単に「ヒロキ」として見てもらえる居心地の良さがありました。言葉がさほど通じなくても、たくさんの人が自分によくしてくれたことが自信になり、「どこに行っても、絶対大丈夫や!」と思えるようになりました。

――フィンランドの教育現場で1年間。イメージは変わりましたか。

「フィンランドの教育を学ぶんだ」と心に決めて海を渡りましたが、結局は「人」なのだな、と痛感しました。素晴らしい先生はたくさんいますが、全員が全員、教師として完璧かといえば必ずしもそういうわけではない。それは日本もフィンランドも変わりません。フィンランドにも教育格差など、日本と共通する課題があり、現場で力を振り絞って頑張っている先生たちがいる、という事実に気付かされました。

例えば記事で紹介したラウラ先生は、「フィンランドの先生だからすごい」というわけではないのだと思います。授業の豊富なアイデアや巧みな構成、引き出しの多さは、彼女の意識の高さや自己研さんの結果であって、フィンランドの教育システムの中では誰もがそうしている、というわけではない。

だから、フィンランドの教育に幻想を抱くのは違うと思いますし、一方で2022年のPISAの結果などを引き合いに出して「失敗だ」と騒ぎ立てるのもよくない。日本の教育関係者からは「フィンランドから見て、日本の教育をどう思うか」と聞かれましたが、私はフィンランドの教育現場を経験した上でも、日本の教育が駄目だとは決して思いません。

今いる場所で自分ができることを全力でやって、変えるべきことを変えていく。そのことで一石を投じることができれば、という思いを新たにしました。

――勤務先の学校の文化で、感じたことはありましたか。

印象的だったのはやはり、教師同士のリスペクトです。若手の先生や、異動してきたばかりの先生もはっきりと意見を言い、変な忖度(そんたく)はありません。プライベートの事情も尊重しますし、一人一人が大事にされていると感じます。かと思えば、学校外でも一緒にサウナやカラオケに行くといった場面もありました。

働き方の面では、先生たちは毎日午後4時にはスパッと帰り、長期休暇はしっかり休みますが、決して楽をしているわけではありません。試験前などの繁忙期はとても忙しそうですし、自宅に仕事を持ち帰ることもあるようです。

専門性も高いと感じました。教員は全員が大学院卒ですし、教育実習も充実しています。授業のスタイルは人それぞれ。前出のラウラ先生の授業では、生徒がさまざまな活動に取り組むので非常に面白いのですが、私語を繰り返す生徒を厳しく叱るなど、緊張感のある場面もありました。一方、別の先生の授業は、先生が話す時間が長く、大学の講義のような印象を受けました。

――教員のキャリアとして、海外経験を勧めますか。

長いキャリアの中で、「人生の夏休み」として、一時期を海外で過ごすことは良いのではないでしょうか。もちろん経済的な面や、帰国後の見通しを考えて躊躇(ちゅうちょ)することもあるかもしれません。ただ、日本とは全く違う環境に身を置くことは、何事にも代え難い学びを教師に与えてくれると思います。

もし海外に行くという選択肢を考えている若い先生がいるとすれば、5年ぐらいは日本の学校でがんばって、組織として何かを成し遂げてからがよいかもしれません。自分の中である程度、教育に対する考え方の軸が出てきますし、日本と海外を比べるだけの十分な視点も生まれてきます。

私がかつてフィンランドに教育視察に行った時は、たった1週間滞在しただけで、フィンランドの教育をすっかり分かった気になっていました。しかし今回、学校現場やそこで働く人々を間近で見れば見るほど、「フィンランドの教育を、一概に語ることはできない」という気持ちが大きくなっていきました。

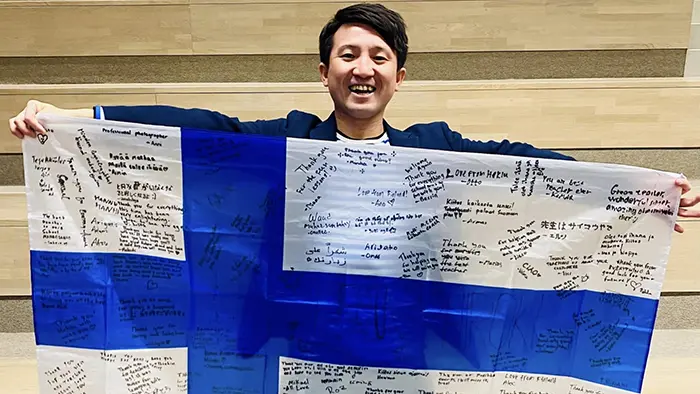

しかし一つだけ確実に言えるのは、フィンランドの人たちと出会い、築いた人間関係が、自分を幸せにしてくれたということです。世界幸福度ランキング1位のフィンランド。「フィンランドに行けば幸せになれる」というよりは、「フィンランドの人たちに幸せにしてもらった」という方が正確かもしれません。

◇ ◇ ◇

【プロフィール】

徳留宏紀(とくどめ・ひろき) Nordic Educations代表、教育コンサルタント。2023年より1年間、ヘルシンキ国際高校(フィンランド)にて勤務。中学校教諭時代には教科学習を通じて非認知能力・認知能力の向上を実現。岡山大学大学院にて非認知能力の研究を行う傍ら、全国各地で講演会を実施。「教員の心理的安全性を高める組織マネジメント」で、19年度日教弘大阪支部最優秀賞受賞。著書に『非認知能力を伸ばす実践アイデアブック』(東京書籍)。24年4月より奈良県三宅町立三宅幼児園園長。