ラウラ先生には初めて会ったときから、その立ち振る舞いや表情から、教師としてただならぬ魅力を感じていた。

フィンランドは日本と違い、6月に年度末を迎え、8月から新年度が始まる。2023年も2カ月にも及ぶ長い夏休みを終え、8月8日に新年度がスタートした。夏休み明けの教職員ミーティングでは、スパークリングワインが振る舞われ、校長先生の「今年度もがんばりましょう」という掛け声のもと、心を一つにした。「私たちは誰に対しても敬意をもって接します」という言葉が、特に心に残った。

その後、一人一人の教職員の紹介があった。夏休み中に、新しくできた大きな校舎に移転したこともあり、生徒数の増加に伴い、新しく本校に赴任した先生も数多くいた。その中の一人が、生物や地学を担当するラウラ先生だった。

ある日、授業の空き時間に校内を巡回していると、生徒たちが生き生きと楽しそうに授業に取り組んでいる姿を目撃することとなった。ラウラ先生の授業だった。

その時行われていた生物の授業は、DNAの2重らせん構造のモデルを、お菓子の「グミ」を使って作るというものだった。教卓の上に置かれた4種類のグミを用いて、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という化合物を表現する。らせん構造は、グミをねじることで表現し、まさに立体的にDNAを作っていくのだ。

視覚的にも感覚的にも分かりやすく、それ以上に「何と、子どもたちの心を魅了するしかけなのだろう」と衝撃を受けたのを今でも覚えている。もちろん、使ったグミは食べることを許可し、学び終えた生徒たちがグミをうれしそうに食べている姿もほほ笑ましかった。生徒たちが「今日は何をするの? 面白そうだな! 学んでみたいな!」と思える、モチベーションを沸き立たせることの重要さを、授業後に彼女は語ってくれた。

私は、元理科教師ということもあり、生物や物理、地学の授業サポートに入ることが多かった。さらには、日本語や数学の授業に入ることもあったが、基本的にどの授業のサポートに入るかは自分で決めることができる。そこで、長期的に彼女の授業に入らせてもらい、この目で彼女の素晴らしさの秘密を探ってみたいと思った。

その矢先、彼女の方から「よかったら今学期、しばらく生物と地学の授業に入ってもらえない? 今度は生徒数が30人を超えるから、一人では到底見切れないの。一緒に授業ができたら私もすごく助かるわ」と声を掛けられた。

さらには「あなたを先生として信頼しているよ。だからサポートティーチャーと思わず、どんどん積極的に子どもたちに教えてあげてね」と。こうして子どもたちに教えることはもちろん、教師としての彼女の魅力を一番近くで感じる機会を得ることができた。

彼女の授業を間近で観察するうちに、授業づくりで大切にしている価値観が、主に3つあることが分かってきた。それぞれを、実際の授業でのエピソードとともに紹介しよう。

1つ目は、生徒一人一人が安心して教室に来ることができるように「心身ともに安全なクラス環境を作ること」だ。その思いは、初回の授業開きから大いに表現されていた。

まず初めに、授業計画・評価、授業におけるルールなどを共有。その後、グーグルフォームを用いて、セルフ・アセスメントが行われた。内容は、「生物が好きか」「どのレベルまで生物を理解しているか」だけにとどまらず、「どのような学び方が、自分にとって最も学びやすい方法か」「学ぶ上での配慮事項はあるか(例えば文字の読み書きに困難〈ディスレクシア〉がある、人前での発表が苦手であるなど)」、さらにはグループを作る際に参考にするために「この授業のクラスに友人はいるか。また、それは誰であるか」など多岐にわたっていた。

また、学期中に何回、テストを行うかについて、生徒たちの意見を取り入れながら、合意形成を図り、回数を決定していた。こうした生徒ファーストの姿勢や、生徒理解に努めようとする姿こそが、生徒にとって安心・安全な環境を作っているのだ、と理解することができた。

2つ目は、「さまざまな学習スタイルを提供すること」。生徒が1つの活動に集中できるのは「最大でも20分」と考えているそうだ。だからこそ例えば、75分の授業があるとすれば、まず教師である彼女が学習内容を説明し、次に生徒が課題に取り組み、最後にビデオを見て復習する、といった流れである。

生徒が課題に取り組む時は、教室内だけで行わせるのではない。廊下のオープンスペースで取り組むことも許可しているため、課題に取り組む時間になると、教室の扉が開く。そういった彼女ならではの学び方の工夫が、生徒たちの充実した学びにつながっている。

3つ目は、「生徒が授業で学んだトピックを日常生活に簡単に結び付けること」だ。難しい概念であっても、感覚的に理解しやすくなるように心がけている。湖に魚が何匹いるかを推測する計算式を学ぶ場面では、コーンパスタを魚に見立てて、実際に印を付けたコーンパスタの数や総数を数えながら、計算式に当てはめていくということを行っていた。

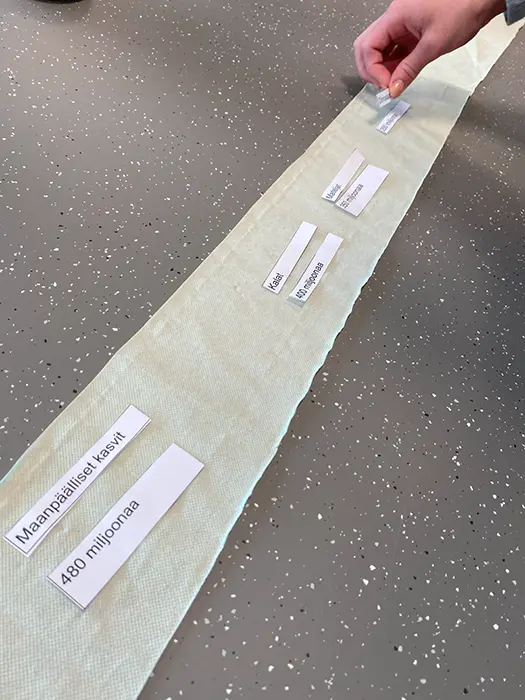

地球年表について学ぶ場面では、トイレットペーパーを用いて46億年を表現するという工夫を行っていた。トイレットペーパーの1ブロックを1億年と考えて、地球が誕生してから哺乳類が誕生するまでの間隔を視覚的に捉えられるようにしていた。

一見すると、生徒の日常とのつながりが見えにくい学習内容も、コーンパスタやトイレットペーパーを使うことで、自然と生徒たちは学習内容に興味を持ち、難しい内容も積極的に学ぼうとする姿勢に変容していくのであった。

これらは一例にすぎないが、日々の授業において彼女が大切にしている授業観を体現している。生徒たちにとって安心安全な学習環境を作り、最適な学びの環境をも創り出し、サポートしていく。「学びはわが事」と表現されるように、最終的には自分自身が意欲をもって学んでいくしかない。彼女は、その学びの心に火をつける。生徒たちを「その気にさせる」ことに秀でているのだ。

彼女が今の考え方に至るまでには、大きな影響を与えた1年があったそうだ。フィンランドの学校での勤務を一区切りし、昨年1年間はベトナムのホーチミン市にある「ベトナム・フィンランドインターナショナルスクール(VFIS)」で勤務していたのだ。

そこでは、生物と地学の先生であると同時に、現地の先生たちのメンターティーチャーとしての役割も担っていた。メンターティーチャーは、ベトナムの教員たちにフィンランドの教育システムを教え、フィンランドの教育方法を授業や評価、教育観にどのように取り入れるかを教えるのが主なミッションだ。

「文化や歴史、言語の違いが、教育の在り方や、教師同士の協力の在り方にどのような影響を与えるかについて、貴重な知識と経験を得ることができた。私たちフィンランド人とベトナム人の教師は、物事の見方が異なることが多く、どうすれば生徒を含め、みんなに利益をもたらす結果を出せるか、考えさせられる場面がたくさんあった」と当時を振り返る。

彼女がフィンランドの学校に戻ってくることになったのは、かつてフィンランドの学校で一緒に働いていた、本校の校長からのオファーがきっかけであった。フィンランドでは公立校であっても、教師の採用や人事権は校長に委ねられている。かねてから彼女の素晴らしさを知っている校長が、熱烈なオファーを出したというわけだ。

一方で彼女も、さまざまな国・地域の背景を持つ生徒が多い本校なら、ベトナムでの経験を生かすことができると考えた。国際的で多文化の環境で教えることに魅力を感じている彼女にとって、まさにぴったりの場所だったようだ。

遠く離れた異国の地で学び、その経験を母国に還元する彼女の姿勢は、フィンランドで学び、間もなく日本に帰国する私と重なる部分も大きく、今の自分を見つめ直す機会を与えてくれている。

【プロフィール】

徳留宏紀(とくどめ・ひろき) Nordic Educations代表、教育コンサルタント。フィンランド・ヘルシンキ在住。ヘルシンキ国際高校勤務。元公立中学校教諭。学力向上コーディネーターとして、教科学習を通じて非認知能力・認知能力の向上を実現。また現在は岡山大学大学院にて非認知能力の研究に従事。「教員の心理的安全性を高める組織マネジメント」で、2019年度日教弘大阪支部最優秀賞受賞。幼稚園から大学までの教育現場、保護者、企業を対象に、非認知能力に関する講演会も行っている。