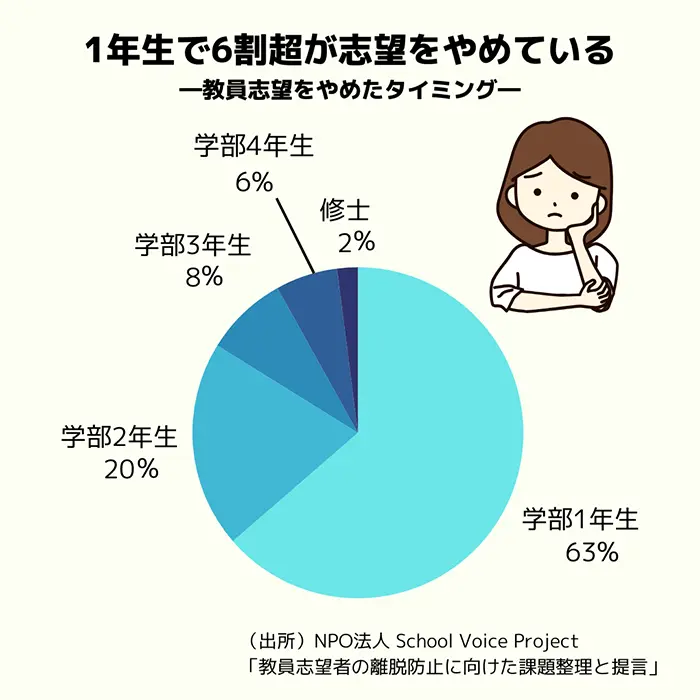

大学在学中に教員志望を取りやめた人などを対象に行ったNPO法人のアンケート調査で、教員志望をやめた時期を尋ねたところ、学部1年生時点が63%と最も多く、2年生を合わせると8割を超えるという結果が示された。調査を行った団体は「教員志望をやめたタイミングが思いのほか早い。どのようなきっかけで教員志望をやめたのかさらなる検討とともに、教員志望者の離脱を防ぐために閉塞的な組織文化の見直しや周囲のサポートの在り方を検討する必要がある」と指摘している。

アンケート調査を行ったのは、教員の声を基に学校現場の課題解決に向けた発信に取り組むNPO法人「School Voice Project」。今年2月から3月にかけて、若手教員や教員志望の大学生、大学の一時期まで教員を志望していながらやめた若手社会人などを対象にウェブ上で実施し、598人の回答を得た。調査結果は、同法人が教育研究者と立ち上げた「♯教員不足をなくそう緊急アクション」が4月9日に行った記者会見で公表された。

このうち教員を志望しながら在学中に取りやめた元教員志望グループに、教員志望をやめた時期を尋ねた項目では、学部1年生との回答が63%と最も多く、次いで2年生が20%、3年生が8%、4年生が6%、修士が2%となり、1、2年生の時点で志望をやめた割合が8割を超していることが分かった。

これについて、「School Voice Project」の武田緑理事は、便宜的サンプリングで集められたアンケートであり、日本全体の元教員志望者を代表した結果ではないとしつつ、「全国的にこうした傾向が共通しているのか調べる意義があると考える。また、どのようなきっかけで教員志望をやめたのかといったことの検討が求められる」と指摘している。

また、元教員志望グループのうち教育実習に参加した回答者に、教育実習参加後に教員志望度に変化があったか尋ねたところ、「志望度が上昇」が13%、「変化なし」が37%、「志望度が低下した」が49%に上った。これについて同法人は「教育実習で初任時の責任の大きさや、多様化する子ども・保護者のニーズを実感することで教員志望度が低くなっている可能性がある」と分析している。

さらに若手教員・教員志望学生(教員志望グループ)と元教員志望グループに「教員になる上での懸念点」を尋ねて比較したところ、特に元教員志望グループからは、給料・閉塞的な組織文化・教育実践の硬直性・サポートのなさについて、教員志望グループより強い懸念が示される結果となった。

これを踏まえて武田理事は「教員志望の離脱グループからは、閉塞的な組織文化の中で自分らしく働きにくいとか、周りの教員などのサポートが受けにくいといった懸念が示された。引き続き働き方改革や待遇改善を進めるとともに、閉塞的な組織文化の見直しやサポートの在り方などへの介入についても検討することが必要と考える」と話している。