現役の国語教師でありながら、手話ユニット「ケーマトーマ」としてステージにも立つ。そんなユニークな活動をする現役教員が、都内の私立高校に勤める水野冬馬さんだ。日中は学校で授業を持ち、放課後や休日はフリーの手話通訳者としてイベントやライブに駆け付ける。なぜ、そのような働き方をしようと思ったのか。インタビューの第1回では、手話との出合い、ケーマトーマ結成のきっかけについて聞いた。(全3回)

――手話とはどのようにして出合ったのですか。

10年ほど前に1年生の国語の授業で、予定していた3時間予定の単元が、2時間で終わりそうなことがありました。それで「次の時間に何をしたい?」と生徒に尋ねたら、「手話をやりたい」と言った子がいたんです。すると「私も」「僕も」と手が上がり、放課後には彼らが直談判しに来るほどの熱量でした。

「なぜ、そんなに手話がやりたいの?」と聞いたら、みんな小学生の時に手話歌を教わったことがあったり、耳の聞こえない女性を主人公にしたドラマ『ラブレター』を見ていたりしたんです。それで手話を覚えたいということでした。

生徒の願いをかなえてあげたいと思い、まずは私自身が地域の広報誌に載っていた夜間の手話講習会に申し込み、そこで毎週、教わったことを生徒に伝えることから始めました。最初は手話というと「福祉」の印象しかなかったのですが、教わってみると言語なんだと分かりました。

振り返ると、私には聞こえない人や手話との接点が子どもの頃からあったことにも気付きました。小1のときに好きになった女の子は耳が聞こえない子でしたし、小3のときにはクラスに難聴で補聴器を着けている子がいて、その子がお母さんと手話で話している姿をよく見ていました。教育実習のときには実習校に耳が聞こえにくい生徒もいました。

こうして、手話を学びたいと集まった生徒たちと共に手話同好会を立ち上げ、翌年には正式に部活動として認められました。活動内容は手話でゲームや会話を楽しんだり、毎回ろう者を講師に招いて交流したりといった感じです。また、全国手話検定試験を全員で受験するなど、資格取得に向けた活動もしています。

――手話はすぐに覚えられたのですか。

自分では分かりませんが、どうやら向いていたようなんです。地域で手話通訳を担う手話通訳者になるには、通常は3年ぐらいかかると言われているのですが、私は1年ぐらいで通訳の依頼を受けていました。毎週習って、それを生徒たちに教えてというインプット、アウトプットが良かったのだと思います。

また、短時間で手話を習得できたのには、理由があるんです。夜、手話講習会が終わると講師のろう者の先生たちに誘われて飲みに行くんです。そうするうちに自然に手で会話することを覚えていました。そして、どんどん交流の輪が広がり、同年代のろう者やもっと若いろう者にも出会って、いろいろと話すようになりました。

休みの日はみんなでディズニーランドに行ったり、食事や旅行に行ったりするようになり、そのうち通訳することも自然と覚えていきました。今ほど動画や文字によるディスプレーや情報提供が多くない時代ですから、グループ全員がろう者で、聞こえるのは自分だけということも多く、自然と手話と日本語間の通訳をする役割を担うようになりました。

そうしたご縁から、人づてに「ステージの手話通訳をやってみないか」と声を掛けてもらったのが、三代目 J SOUL BROTHERSさんのライブでした。その仕事が終わった直後から、次々とコンサートやイベントの手話通訳の依頼が入るようになりました。

――手話通訳ユニット「ケーマトーマ」は、どのようにして生まれたのですか。

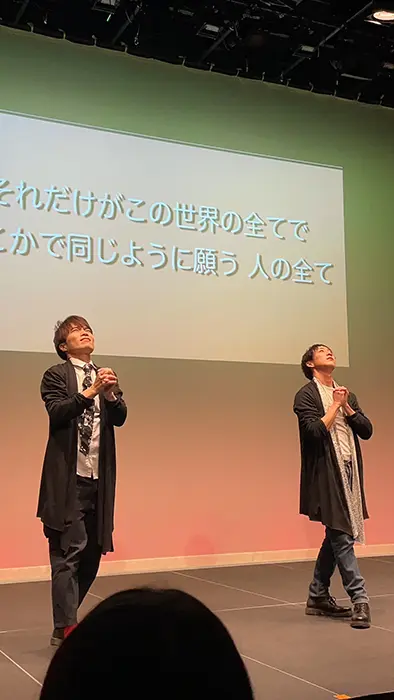

相方のケーマ(有木慧馬)とは、ろう者が出演する舞台の手話通訳として私が参加したときに出会いました。彼はその時、出演者の一人でした。その後も交流が続いていたのですが、ある時からケーマも積極的に手話を覚えるようになり、学校の手話部にも遊びに来てくれて、生徒にダンスを教えてくれたりもしました。その後、手話部で手話通訳をするイベントに彼が同行するようになり、「2人でユニットを組んで、手話通訳をやってみよう」という話になったんです。

「ケーマトーマ」の名付け親は、落語家の林家正蔵さんです。正蔵さんは手話に取り組んでいらっしゃることで有名で、私たち2人が落語の手話通訳者としてあいさつに行った時、2人の名前を聞いて「下の名前を合わせてケーマトーマかぁ」と呼んでくださったのです。そこからユニット名として使わせてもらうようになりました。2016年のことです。

でも、最初は今のように自分たちが手話ダンスの舞台に立つとか、イベントに出演するなんてことは全く想像していませんでした。通常、手話通訳は一人ではなく交代で行うことが多いので、2人で行く方が仕事がしやすいというのが主な理由だったんです。

勤務校には手話部が手話通訳として活動していることは話していましたが、「ケーマトーマ」というユニット名まではわざわざ話していませんでした。でも、そのうち学校に「豊南高校手話部 ケーマトーマ様」と通訳依頼の郵便物が届くようになり、徐々に校内でもやっていることが知れ渡ったという感じです。

――東京オリンピック・パラリンピック大会にも参加されたそうですね。どのような活動をしたのですか。

東京オリンピック・パラリンピックのときは、開催前から各地でいろいろなイベントが開かれていました。そうした場で手話通訳を務めたほか、大会を応援する手話ソングのダンスパフォーマンスも務めていました。大会は新型コロナウイルスの感染拡大で1年延期となりましたので、その間も大会の機運を盛り上げるための動画などで手話通訳を担当していました。

当時は本当に目が回るほどの忙しさで、日中に授業を終えて放課後は手話通訳や手話イベントの収録に向かうような日々でした。終わってから学校に戻り、事務作業や成績処理をして遅くに帰宅する生活でしたが、本当に貴重な体験をさせてもらいました。オリパラの経験を実績として認めていただいて、新たに手話通訳の依頼の幅も広がってきたように思います。

【プロフィール】

水野冬馬(みずの・とうま) 1979年生まれ。豊南高校教諭(国語科)。生徒の声に応じて「手話部」顧問となり、活動を盛り上げる。自身も手話を習得し、手話通訳資格を取得。手話通訳ユニット「ケーマトーマ」としてさまざまな番組、ライブやイベントで活躍中。