ある日、学校へ来ると、5年生のアンダーソンの姿が見えない。彼はいつも授業を真面目に受けることができないので目の離せない児童だった。私は「アンダーソンが前向きに取り組める授業を」と思い、この数カ月頑張ってきた。しかしその日だけでなく、彼はそれっきり学校へ来なくなった。他の教員に聞くと、きっと進級できないと思って来なくなったのだろうという。

マラウイの小学校は年度の終わりに進級テストがある。テストを受けた教科の合計点が、実施されたテスト全教科の40%以上の点数に達していないと進級ができない。つまり留年してしまうのだ。マラウイでは家庭事情によって入学が数年遅れる児童もいて、私が授業を受け持っていた5年生では、9歳と同じ教室で17歳も授業を受けていた。小学校最終学年の8年生になると、卒業試験と、セカンダリースクール(高等教育学校)の入学試験があるが、小学校を卒業し、かつ進学する児童は全体の10%ほどという。

アンダーソンの件からは、進級率の低さというマラウイの教育の課題が見える。5年生から6年生への進級率が低い理由の一つは英語力だ。5年生から、テストの出題が英語で行われるのだが、問題文が理解できない児童は当てずっぽうに答えてしまう。また別の理由に、教育に対する家庭の考え方もある。ある日、しばらく学校へ来なくなった児童を村の外れの畑で見た。どうして学校へ来ないのか聞いたところ、農家である家族の仕事を手伝っているという。この村の子どもたちにとっては、こうして家業を優先することが当たり前なのだ。私はこの現状にショックを受けた。

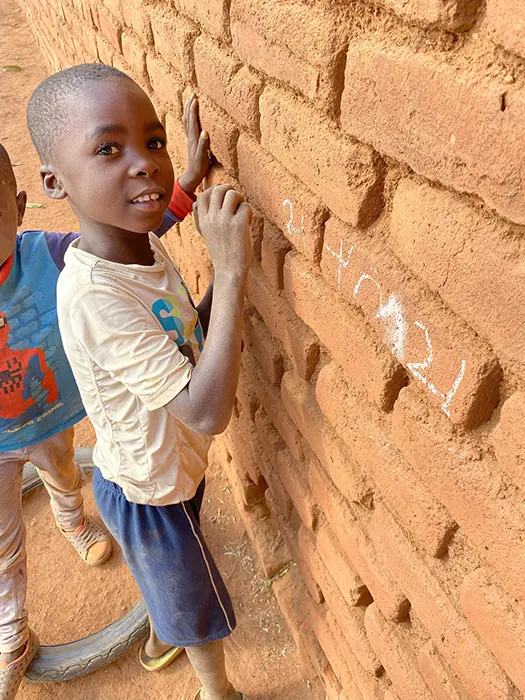

そんなある日、近所の子どもたちに呼び止められた。「オナ(見て)、オナ(見て)」と指さす先の壁には数字がたくさん書かれていて、子どもたちは「学校で習ったんだ」とうれしそうに見せてきた。そして、その中の一人が、「いつか先生になりたい」と美しい瞳で話し始めた。私は、「これだ!」と思った。マラウイの子どもたちに必要なことはキャリア教育だと気付いた。

マラウイのキャリア教育の授業内容は日本とは大きく異なる。小学校の教科書では、村でチーフ(村長)になることが一つの到達地点とされている。他の具体的な進路や職業の選択肢については言及されていない。一方で、児童たちに聞くと、さまざまな夢があることが分かった。教員や看護師、運転手、サッカー選手など。日本とは異なり、軍で兵士として働きたい、と答える子もいた。それを基に、どうすればその夢に近づけるかを考えさせることにした。教員や周りの大人に聞くことで、自分の夢への道のりが分かる。同時に、自分の家族や家での役割、自分の長所、短所などを挙げてもらい、自分にはたくさんの可能性があることを児童たちに気付かせようと私は試みた。

また、児童の学習意欲を引き出すために、日本の技術力も活用した。マラウイの授業は教員が説明しながら教科書の内容を黒板に書き、児童がひたすらノートに写すという講義型がほとんどである。児童の多くが内容を理解しておらず、本来3年生でできるはずの算数の割り算や分数や少数の計算が、5年生でもできない。

そこで、JICAの民間連携事業の一環でEPSONからお借りしたプロジェクターを使って、視覚的に概念の獲得ができることを目指した授業を行った。文字だけで「丸いりんごを4つに割って4分の1。12個のキャンディーを3人で分けて12÷3」と表しても児童たちは分からないが、図にアニメーションを付けて説明すると、喜々としてプロジェクターを眺めてくれた。振り返りの課題も出来は上々だった。

私は児童たちに、英語の重要性も伝えたかった。英語ができれば、進学の可能性が高まる。英語ができれば、もっと世界が広がるはずだ。新型コロナウイルスのパンデミックの後、ライブ配信の技術は大きく変わった。スザ村には水道はないが電波は通っていたので、日本のいくつかの学校と双方向の交流授業を組み、英語を使ってそれぞれの国の文化を伝え合い、双方向の交流を行うことに成功した。

マラウイでは安定的な電力供給に問題はあるが、これらのプロジェクターやライブ配信の技術を活用していけば、児童たちのやる気につながり、学力向上や進学率の向上にもつなげることができるはずだ。

この活動を通じて私は、子どもたちは世界のどこでも、純粋に学びたいという真っすぐな気持ちを持ち合わせているものだということに、何度も気付かされた。活動が行き詰まった時でも、丸付けをにこにこしながら待つ表情に助けられてきた。また、交流授業を行った日本の学校の児童からは「貧しい中でも楽しそうにしていることが分かった」「道端になっているマンゴーを帰り道で食べられるのはすてき」「サッカーが好きなのは僕と一緒だ」など、うれしい感想をたくさんもらった。環境が異なっていても、子どもたちはお互いを認め合うことができる。

マラウイに行って、あらためて教育の原点に気付かされた。子どもたちに「教える」つもりだった私が、一緒に生活して、授業を共に作る喜びをあらためて感じることができた。

【プロフィール】

田野辺裕史 大学卒業後、東京都に国語科の中学校教諭として採用。特別支援学級、島しょ地域での勤務を経て、2021年度JICA海外協力隊として、マラウイ共和国に派遣。23年より都内中学校に復職。