教師の処遇改善などを議論してきた中教審「質の高い教師の確保特別部会」が示した審議まとめ案では、教職調整額の引き上げなどとともに、若手教師の育成などを担う「新しい職」を置き、教諭と主幹教諭の間に級を創設することを提言している。実現すれば主幹教諭以来の職・級の創設となるが、果たして若手教師の育成や処遇改善といった創設の狙いはどこまで期待できるのか。また、懸念や課題はないのか。導入から15年以上が経過した主幹教諭の現状も踏まえつつ、「新しい職」の創設による学校現場への影響を考えたい。

「『新しい職』を創設することは教員のモチベーションの向上につながってよい。キャリアプランの中間的な道しるべになると考えるからだ。さらに給料表上に新たな級を創設し、処遇改善と結び付けることは意義がある。また、東京都では8年目に受験ができるが、教員にとってこの8年目の受験が明確な目標になっている。一定の仕事を覚えてきて、大変よい時期だからだ。さらに組織としても主任教諭になったら『〇〇主任』という役割を与えてさらなる力量アップにつなげる、または経営参画意識を高めるというような良さがある」

審議まとめ案が示された特別部会の第12回会合の席上、植村洋司委員(東京都中央区立久松小学校長、全国連合小学校長会会長)は、東京都で行われている主任教諭の手応えを踏まえ、「新しい職」の創設を高く評した。

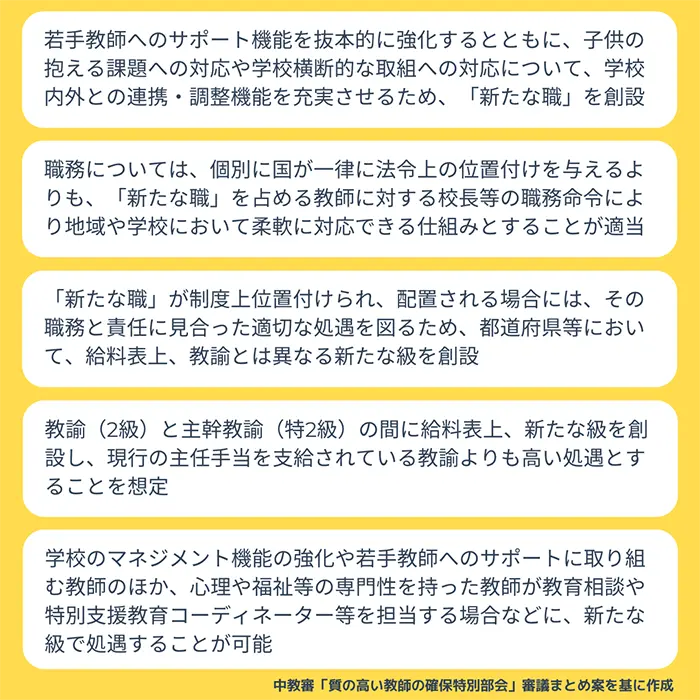

「新しい職」について審議まとめ案では「若手教師へのサポート機能を抜本的に強化するとともに、子供の抱える課題への対応や学校横断的な取り組みへの対応について、学校内外との連携・調整機能を充実させるため、『新たな職』を創設し、中堅層の教師をこの新たな職として学校に配置することができるような仕組みを構築することが必要」とされ、処遇改善のために給料表上で教諭と異なる新たな級を創設することが提言されている。

さらに「新たな職」の職務は、教務主任や学年主任、生徒指導主事などの省令で定められた主任として位置付けることも考えられるが、国が一律に法令上の位置付けを与えるよりも、校長の職務命令により、地域や学校で柔軟に対応できる仕組みとするのが適当であるとされ、学校のマネジメント機能の強化や若手教師へのサポートのほか、心理や福祉の専門性を持った教師が教育相談や特別支援教育コーディネーターなどを担当する場合も、新たな級で処遇することができるといった記述もみられる。

この「新たな職」を検討する上で参考にされたのが、東京都が2009年度から実施している主任教諭制度だ。特別部会の第10回会合で東京都教育委員会が報告した資料によると、主任教諭選考には教員経験年数が通算8年以上で、30歳以上の教諭が受験することができ、1500字程度の手書き論文と勤務実績で評価される。23年度の選考倍率は全体で2.5倍で、給料表上の級別にみると、37.4%が主任教諭(主任養護教諭・主任栄養教諭含む)となっていて、教諭(45.9%)よりやや少ないくらいだ。

東京都では主任教諭の活用による効果として、仕事の分担の明確化や業務の効率化が進み、主幹教諭や管理職がマネジメント業務に一層専念できることや、若手教師を育成する体制の強化を挙げるほか、本人にとっても、主任教諭選考への受験経験によって、上位職の選考を受験することへの心理的ハードルが下がり、主幹教諭や管理職などへの昇任意欲を持つきっかけになるとしている。

しかし、主任教諭の業務負担の大きさを指摘する声もある。

特別部会の審議まとめ案が出る直前に文部科学省で開かれた「給特法のこれからを考える有志の会」の記者会見で、有志の会が行った給特法の抜本的な見直しを求める署名に賛同した東京都公立中学校の主任教諭である五十嵐夕介さんは「私は主任教諭として、進路指導主事、体育的行事委員長を経験してきた。加えて、若手教員の育成も主任教諭の役割だ。担任の仕事をしながら主任教諭として各組織の長の職務や若手の育成をすることになり、教諭のときよりも仕事量は増えた」と打ち明けた。

さらに懸念されるのが、本来であれば主幹教諭が担う教務主任などを、主幹教諭が配置されないために主任教諭に任せるケースが生じる可能性だ。「いわゆる大規模校であれば、主幹教諭が複数配置され、教務主任などのかなりヘビーな仕事を主幹教諭だけで行う場合もあるが、主幹教諭と主任教諭のバランスが歪な場合は、主幹教諭が担うべき仕事が主任教諭に回ってくることがある」と五十嵐さん。「特に教科担任制の中学校では、教科のバランスや人事異動のタイミングで学校の主任教諭、主幹教諭の配置状況が変わる」と指摘する。

この点について都教委の担当者は、教育新聞の取材に対し「主任教諭はある程度の人数がいるので、主任教諭を配置できない学校というのはない。主幹教諭もどの学校にも置けるように努めている。ただ、勤務地の関係などで主幹教諭が配置できない学校がまれに出ているかもしれない」と、人事異動の際には最大限配慮していることを説明する。

だが、制度創設から10年以上が経過し、都市部で規模の大きな学校が多い東京都と、これから「新しい職」を創設し、徐々に増やしていくことになる他の道府県などとでは、状況はかなり異なる。しかも、少子化が進む地方では小規模校も多く、「新しい職」は、人事異動を考える上でネックになる可能性がある。

実際に、07年に設けられた主幹教諭の現状からもその課題が透けて見える。文科省が公表している22年度「公立学校教職員の人事行政状況調査」をみると、主幹教諭は全ての都道府県で選考や配置が行われているわけではなく、選考や配置が行われていても、その数が100人を下回っている希少な存在となっているところも少なくない。全国の小、中、高校、特別支援学校に主幹教諭は合わせて2万1009人いるが、主幹教諭が1000人以上いる東京都、神奈川県、横浜市、大阪府、兵庫県で64.1%を占めており、これだけでもかなり地域差があることが分かる。

主幹教諭を今年度も配置していない秋田県教委によれば、09年度に県内の小中学校をモデル校にして主幹教諭の設置に向けた実証研究を行ったものの、十分な効果が得られなかったそうだ。現状の主任の業務も組織的に行われていることから、主幹教諭は設けなくても学校組織は十分に運営できるとし、現在まで主幹教諭の選考や配置は行っていない。

「新しい職」の創設もまた、こうした主幹教諭の実態と同じ轍(てつ)を踏むことにならないだろうか。

学校経営学が専門の浜田博文筑波大学教授は、「新しい職」の創設の狙いとして、校長のリーダーシップを強化して学校がさまざまな課題に機動的に対応できるようにするために、職階を増やして権限関係を明確にすることと合わせて、教員の処遇改善を実現するために編み出された施策だとみる。その上で浜田教授は「小規模化が進んでいる小学校などでは、教員が20人くらいしかいないところも少なくない。そんな組織で職階を増やせばかえって組織は硬直化してしまうし、人事異動でも職階を考慮しなければならなくなる。校長が思うような組織運営は、むしろやりにくくなるのではないか」と話す。

「新しい職」に期待されている若手教師の育成についても、浜田教授は「他の教師も若手教師に関わりにくくなるし、若手教師も相談できる教師が限られるからしんどくなりやすい。多様な子どもを包摂していく学校づくりが重要になっている中で、若手教師への支援も特定の教師が担うというのではなく、多様な同僚の教師がアドバイスしたり、逆に若手教師からベテラン教師が教わったりしながら、お互いを尊重し、学び合う関係を築いていく発想にしていかないといけない」と、教師集団の関係性や若手教師の成長を考える上でもマイナスに働く可能性があると懸念。

「学校の中で重要な仕事をしている30代くらいの中堅の教師が『新しい職』になって、給与が高くなるのはある程度のモチベーションになるかもしれない。しかし、給与が上がることでモチベーションを高めていくよりも、授業改善に向けて教師同士が高め合うような意識や仕組みを学校組織として整える方が、教師のモチベーションを高めるやり方として健全だ。階層を増やして処遇改善をすることで、教師の質は本当に高くなるのか」と疑問を投げ掛ける。