「すべての人が、好きなことを目指せる社会に」をモットーに、メルカリの山田進太郎CEO(最高経営責任者)が2021年に設立した山田進太郎D&I財団。STEM(理工系)分野でのジェンダーギャップ解消に取り組む同財団のCOO(最高執行責任者)に今年2月、石倉秀明さんが就任した。コロナ禍以前から全従業員がフルリモートワークで働く会社の取締役を務めるなど、革新的な会社の経営に携わってきた石倉さん。女子の理工系キャリア支援にかける思いや、学校との連携の可能性について聞いた。

石倉さんが経営に関わっていたキャスターは、800人超の従業員がフルリモートで働く会社。そうした従業員のおよそ9割が女性だ。石倉さんはそこで、子育て中で働き方が制限されたり、夫の転勤により仕事を変えざるを得なかったりする女性を数多く見てきた。

「こうした状況を目の当たりにした時、自分は男性として恩恵を受けてきた側なのだなと感じた」と語る石倉さん。自身にも娘が生まれ、女性のキャリア上の課題に取り組むことが、娘の将来を考えることとも重なった。こうしてジェンダーギャップの解消やD&I(多様性と包摂性)への関心が高まっていったという。

世界経済フォーラムによる日本のジェンダーギャップ指数(23年)は146カ国中125位と、平等からは程遠い。初等中等教育の就学率など「教育」は高い一方、労働参加率や賃金、専門・技術者の比率など「経済」は低い。主に女性が育児を担うために労働時間が制約されがちで、昇進もしづらいことや、賃金の高い産業に女性が少ないことに加え、ジェンダーバイアス(偏見)も根強く残っていることなどが背景にあるとされる。

「今後の需要が見込まれ、収入が高く、かつ自分で柔軟な働き方を選びやすい職種として、データサイエンティストやエンジニアなど、理工系の職種が考えられる。DX(デジタル・トランスフォーメーション)を担う人材は、どの産業でも必要とされている。理工系の女子を増やしていくことは、ジェンダーギャップ解消の解決策の一つになる」と石倉さん。

だからこそ「進路を考える時、例えば『数学が得意だから理系』というだけでなく、将来の働き方を見据えてどのような選択をすればよいのかを知り、しっかり考えた上で選べるようになってほしいし、そこに何らかのバイアスがあるなら、それを取り除いた状態で選んでほしい。自分の子供の世代には、それが当たり前になっていれば」と期待する。

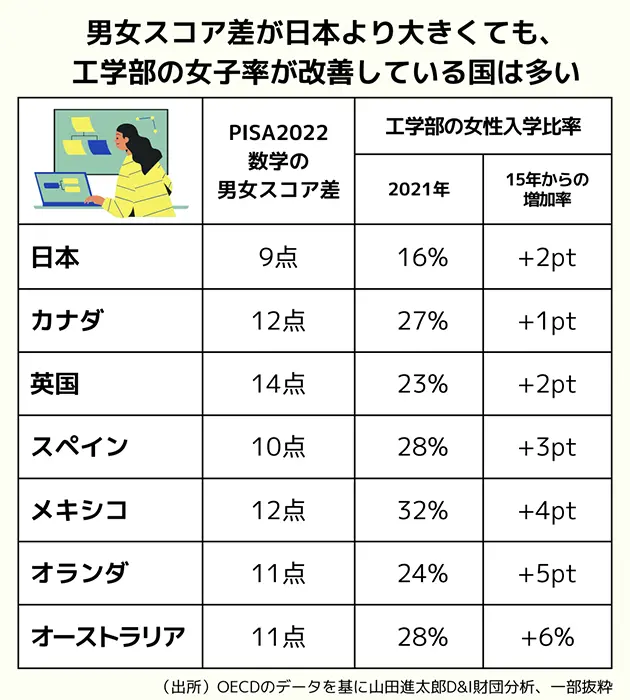

日本の女子の理系分野の学力は国際的に高く、また男子と比べてもそん色ないことは、OECDのPISA(国際学習到達度調査)の結果からも分かる。女子が読解力で、男子が科学的・数学的リテラシーで高スコアである傾向はあるが、スコアの差は縮小傾向にある。ところが工学部の女性入学比率に目を向けると、OECD諸国の中では低さが際立つ=図表。

石倉さんはこうした状況について、「純粋な学力の問題というより、日常的なコミュニケーションを通じて、ステレオタイプやバイアスが積み重なった結果ではないか」とみる。「無意識にやっているとそうなってしまう。つまり、先生の声の掛け方や授業の受け方、教室環境の作り方を通じて、ステレオタイプを感じさせない環境を意識的に作っていくことが非常に大事だ」と提言する。

理系の選択科目などで、女子が「マイノリティー」になるクラスもある。石倉さんは「こうした環境下では、小さなステレオタイプが積み重なり、その授業が苦手だと認識してしまう可能性もある。先生にはその子が積み上げてきた学びの過程を認め、興味関心に沿った進路を一緒に考えてほしい」と語る。

女子が理工系の進路を選ぶ上では、ロールモデルの存在も重要とされる。「女性の先生がすごく面白そうに情報や数学、理科を教えていたら、女子にも良い影響があるはずだ」と石倉さん。ただ、こうした科目は女性教員の比率が少なく、「そもそも数を増やすことが必要になってくる」とも指摘する。

校内にロールモデルがいなければ、学校外と連携することも考えられる。石倉さんによれば、ドイツの「ガールズデー」が良い例だという。女子が理工系分野の職業を体験するとともに、その分野で活躍する女性のロールモデルに出会うイベントで、数多くの企業・大学などが参加している。「理工系分野で働く女性と、女子中高生の接点を増やしていくことが重要。日本でもわれわれがハブになり、産業界を巻き込みながら広げたい」と石倉さんは意気込む。

また「女子に体験の機会を届ける上で、学校は非常に重要な場所。ただ公教育の中では『なぜ女子だけを支援するのか』という声があるのも確かで、学校が積極的に動きづらい場面もあるかもしれない。そういう時にわれわれのような立場で、企業と連携したキャリア教育や探究のプログラムを提供できれば、学校も参加しやすくなるのではないか」と語る。

【プロフィール】

石倉秀明(いしくら・ひであき) 2005年にリクルートHRマーケティングでキャリアをスタート。その後、リブセンス、DeNA、起業などを経て16年からキャスター取締役COOに就任(21年より取締役CRO)。創業期からフルリモートワークで組織を運営し、複数の新規事業の立ち上げ、営業、マーケティング、広報などの管掌役員を歴任。47都道府県、23カ国で800人以上がフルリモートワークで働く企業規模にまで成長させ、23年10月の東証グロース市場上場に貢献。24年2月より現職。