「けがをしたのに、教師を続けてくださっていてうれしいです」――。長野県松本市立波田小学校の三輪千子校長が多くの現場を経験する中で、教え子から送られた言葉だ。小学校、中学校、特別支援学校、院内学級、そして教育委員などを経験してきた教員人生は、現在とどうつながっているのか。インタビューの最終回では、現任校で推進してきた働き方改革の成果と、三輪校長自身の教員キャリアについて聞いた。(全3回)

――下校を早めたことで、教職員にはどんな変化が生まれましたか。

個々人の業務がスリム化しただけでなく、「従来の当たり前を疑って、削減できるものをできるところから少しずつでも減らす」という意識が生まれたように感じています。

例えば、教員の日直当番では、今までは日直が一人で校内の施錠や見回りをしていましたが、学校の規模が大きいので50分ほどかかっていました。これを廃止して、複数人で場所を分担する形に変えました。また、行事などの反省は口頭で出されたものを即、朱書きで次年度用の計画にして保存するようにしました。そういった改善を次年度以降に生かせるよう、記録としてフォルダにアップするなどもしています。

――他にも変化はありましたか。

「一人一公開授業」ではなく自由参観形式にして、見たい教員の授業は自由に見に行けるようにしました。公開授業の準備や振り返りなどに使っていた放課後の時間が子どものことを語る時間になり、授業や子どもの話が広がる職員室なりました。

――下校を早めることについて、保護者の反応はいかがでしたか。

保護者の一番の心配は、「留守家庭になってしまう」「放課後デイサービスは早い下校で大丈夫なのか」「これまで通り放課後に児童センターに預けられるのか」といったことでした。地域の方による下校が早まった40分間の居残りの見守りも含め、外部の託児関係の人と連絡をしっかり取り合っているので大丈夫だと伝えると安心してくださいました。

また、下校を早めるのは、働き方改革だけでなく子どもたちの安心・安全を考えて、明るいうちに帰宅させるためでもあることを説明し、大半の保護者に賛成いただきました。一部で「授業を削っているのでは」との誤解もありましたが、「授業などの教育活動で、削減したものは一つもない」と伝え、ご理解いただきました。

結果として、下校途中の交通事故や放課後の自転車事故なども減りました。また、たとえ事故が起きても、明るいうちに対応できるようになりました。今ではすっかり定着して、2023年度以降、反対意見は出ていません。

――もともと中学校の保健体育科教諭でした。中学校に勤務していた頃、校内で一部の生徒が暴れ、止めに入って大けがをされたと聞きました。

それほどのけがではないんです。「ちょっとやめなさい」と割って入った時に、生徒の腕が背中に当たったんです。でも、周りで見ていた生徒たちがとても心配してくれました。その中の一人が、私が校長になった後に学校に電話をくれて、「あの時は大けがをしたのに、今も教師をやめずに続けてくださっていてうれしいです」と言ってくれました。お礼とともに大けがでなかったことも伝えました。

当時、その学校の一部の生徒は荒れていましたが、彼らはよく体育館に集まってきていたので、私はそこで話を聞くようにしていました。集団では問題を起こす生徒も、一対一だと思っていることを話してくれて、そうした機会の大切さを認識しました。

「小学校くらいまでは勉強もできていたんだけど、だんだん分かんなくなっちゃった」とか「こんなはずじゃなかったけど、一回仲間に入ると抜けにくい」とか「家の中にいるのが苦しい」とか、いろいろな話を聞きました

そういう生徒たちに、私は「体育の授業はちゃんと来て。ルールだけ守ってやればいいから」と話していたので、髪色が赤や黄色の生徒たちも体育の授業には出てきました。水泳の授業では髪色が落ちないようにラバーキャップを貸すなどもしていました。

その後、当時のクラスの卒業生たちが同窓会をやってくれて、思い出話に花を咲かせました。当時は楽しかったですし、生徒たちからもいろいろなことを教わりました。必要なときには、警察など外部とつながることも教わりました。

――教員として小学校と中学校を経験されたのですね。

最初の勤務校は特別支援学校でしたし、病院の院内学級を受け持ったこともあります。教頭になる前は指導主事として松本市の教育委員会にいました。校長になったのは19年度で、その時は中学校でした。

――これほど多くの現場を経験された教員は珍しいと思います。

確かに、少ないかもしれません。言い換えると、新しい環境に身を置くことが多かったので、自信をもってできることも少ない感じもしています。それでも、そうした多様な経験が自分の視野を広げてくれました。教育委員会にいた頃は、生涯学習担当部局の人たちとコミュニティ・スクールの立ち上げに関わらせてもらい、授業の素材が地域にたくさんあることを知りました。今も教職員たちには、「教科書の中じゃないところに、教材がたくさんある」と話しています。

――これまでの話に何度か出てきた「子どもが主役」と言う考え方は、いつ頃から持っていたのでしょうか。

あまり意識はしていませんが、昔から「その子の世界、その子の人生を邪魔しない」「その子にはその子の考え方、生き方がある」と常々思っています。その子が持っている種を、その子がどうなりたいかを聞きながら「どう変わっていくのか」を一緒に楽しむという感じでしょうか。

常に「こうあるべき」にとらわれないよう心掛けています。いろいろな人がいて、いろいろな考え方があることが当たり前と自分に言い聞かせています。今思えば、初任校だった特別支援学校での経験が大きかったと思います。多様な子どもたちのそのままを「受け入れる」ことからしか始められない毎日でした。体験的な学びはとても勉強になりましたし、楽しかったです。

それから、私自身が通っていた小中学校に、当時、通知表がなかったことも大きいと思います。そのためか、点数や成績にもあまりとらわれません。保健体育科を選んだのも、テストの点数で評価されない教科だからです。

――小中学校はどちらに通っていたのですか。

信州大学附属幼稚園、附属松本小・中学校です。当時も入学者選抜はあったのかもしれませんが、近所の子どもたちも多く通う学校でした。小学校ではいろいろな授業でよく話し合いをしていました。中学校には「自主の時間」という学級・学年の枠を超え、自分の学びたいことや問いを追究する2コマ続きの探究学習の時間があるなど、実験的な取り組みをする学校でした。中学校の時だったと思いますが、一時期、50分授業ではなく40分で7時間という日課を試したこともあったと記憶しています。今思えば、そうした経験も大きかったですね。

――これまでの教員生活を振り返って、教職の魅力はどんなところにあると感じていますか。

一番大事なのは、子どもの中にあるキラキラを子どもと一緒に楽しむことだと思います。その子と一緒にいる私たち教員にしか感じられない瞬間があると思うんです。

先生が子どもと一緒にいて、子どもの気付きや発見、成長を1日に1個ずつでも探していければ、本当に楽しくてうれしくて「教職は無理」なんて言葉にはつながらないと思います。マイナスのイメージや先入観にとらわれずに、子どもと一緒に楽しんでもらいたいと思います。自分のやりたいように授業や活動をつくることができるこの仕事は、とても自由度が高く、挑戦を楽しめるすてきな仕事だと私は思います。

【プロフィール】

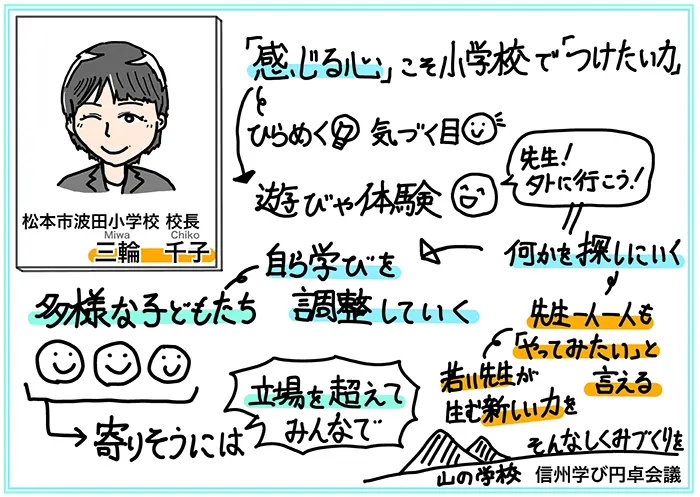

三輪千子(みわ・ちこ) 長野県松本市立波田小学校校長。最適な学びの在り方について考える「信州学び円卓会議」委員や県水泳連盟日本泳法委員会委員長などを歴任。論文「ボビングとけのびの学び直しとクロール泳の達成度」で2011年度信濃教育会教育研究論文・教育実践賞を受賞した。