夏日を記録する日も増えていく中、各地の学校では水泳の授業が始まっている。近年、学校のプールの老朽化や教員の負担軽減などを目的に、水泳の授業を外部に委託する動きが広がっている。学校の屋外プールを巡っては、注水を止め忘れたために大量の水が流出してしまう事故が毎年のように発生。最近でも、6月28日に、東京都江戸川区が区立小学校2校の屋外プールで同様の事故が起きたと発表している。屋内プールを使うことでこうした事故は避けられ、天候に左右されずに年間を通じて安定的に水泳の授業ができるなどのメリットがある。その一方で、安易な外部委託化に懸念の声もある。水泳授業の外部委託の現状を取材した。

屋内プールに元気な子どもたちの歓声が響き渡る。まだ水に慣れていない子も、どんどん泳げる子も、インストラクターのアドバイスを受けながら、楽しそうに取り組んでいる。

埼玉県戸田市では今年度から、市立戸田南小学校で試験的に水泳の授業の外部委託を始めた。児童数の増加で校舎を増築する必要からプールを取り壊すことになり、近くにある総合フィットネスクラブ「ジェクサー戸田公園」に水泳指導を委託。市教委の担当者は「学校の屋外プールを維持管理するよりも費用を抑えられる」と話す。

これまで「ジェクサー戸田公園」でプールが使われていなかった毎週木曜日の午前中を利用して、学年ごとに期間を分けて実施する。子どもたちがプールに入っている時間は60分程度で、その前後の着替えや移動を含めて2コマ分、それが年間で4回行われるため、従来の学校のプールを使った水泳授業と同程度の時間を確保できるという。

事前アンケートで自己申告した泳力に応じて、子どもたちは5人~6人のグループに分けられ、それぞれにインストラクターが付き、それぞれの泳力や課題に合わせた練習メニューを提供する。教員は2人体制で子どもたちを引率し、1人はプールサイドで子どもたちの様子を観察しながら評価を行い、もう1人は見学の子どもたちの対応に当たる。

「学校のプールを使っていたときは、学年単位で授業を組んでいて、各クラスの担任4人で100人を超える子どもを指導していたのでどうしても目が行き届かなかった。必ずしも水泳が得意な教員ばかりではないので、水泳が苦手な教員の負担感は減る。インストラクターの指導は教員も勉強になる」と、子どもたちの様子を見ながら、同小の野口修男教頭は手応えを感じていた。

スポーツクラブを全国展開するコナミスポーツでは、こうした学校の水泳の授業の外部委託に早くから着目し、2021年には自治体から学校の水泳授業の委託を担当する専門部署を作った。22年度から23年度にかけて、同社が委託を受けた学校の水泳授業は約2倍に増えているそうだ。

「ある自治体から問い合わせがあったのがきっかけだったが、そんな課題があるとは盲点だった。地域課題の解決にわれわれとして何ができるかを考え、困り事を解決していく提案をしていこうと部署を立ち上げることになった」と、同社PPP事業本部地域スポーツ事業部の永井宣行部長は説明する。

自治体から委託を受けると同社では、学校と授業計画について綿密な打ち合わせをして、学習指導要領に基づきつつ、子どもの泳力に合わせた指導を提案したり、評価規準の作成に協力したりしながら、各自治体、学校に合わせて指導内容もカスタマイズする。着衣水泳の実施や座学による水難事故防止の講習会なども求められれば実施しているという。

自治体によっては、委託事業者を競争入札で決めるところもあるが、単年度契約の場合、毎年委託先が変わってしまうという課題も出てきている。

永井部長は「毎年プールが変わるのは子どもたちにとってもあまりいいことではないように思う。毎年同じ施設であれば、着替えの場所なども慣れているので、安全かつスムーズに練習に移ることができるし、指導の質も維持しやすい」と、ある程度の長期で委託期間を設けるべきだと話す。

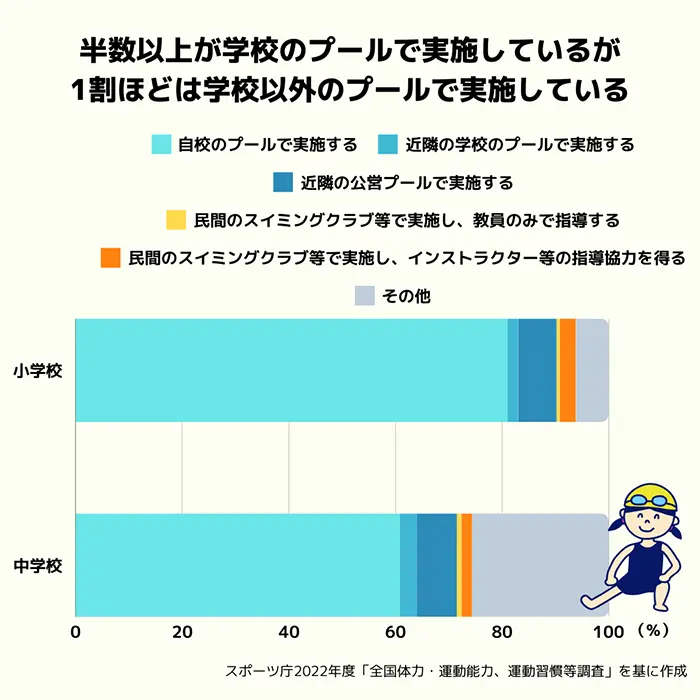

スポーツ庁が国公私立の小中学校に行った22年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の報告書によると、水泳の授業を学校以外のプールで実施しているのは、小学校で10.8%、中学校で10.3%を占めている(=グラフ①)。依然として自校のプールなどで実施するのが主流とはいえ、さまざまな自治体が公営プールや民間のスイミングクラブなどで実施するケースは各地で広がっている。

外部の屋内プールで実施することで、天候を気にせずに安定的に水泳の授業を実施することができ、学校でプールの維持管理をしなくてもよくなるため、教員の負担も減るなどのメリットがある。

中でも、プールの注水作業は担当する教員の大きなプレッシャーになっている。今年も、プールの授業が始まるにあたり、清掃後に注水していたところ、排水を行うバルブが開いたままだったために、約8100立法メートル、約300万円分の水が流出していた事故が石川県小松市の小学校で発生。東京都江戸川区でも、区立東葛西小学校と南小岩第二小学校で、プールの注水時に教員間で連絡・報告が徹底されておらず、水が流出していた事故が相次いで起きた。損失は推計で東葛西小では約70立方メートル、約4万円、南小岩第二小では約690立方メートル、約47万円に及ぶ。両小とも、校長が自主的に負担を申し出ているが、区教委では過去も何度か同様の事故が起きており、その際に教員や校長に請求した事例がないこともあり、対応を検討中だという。

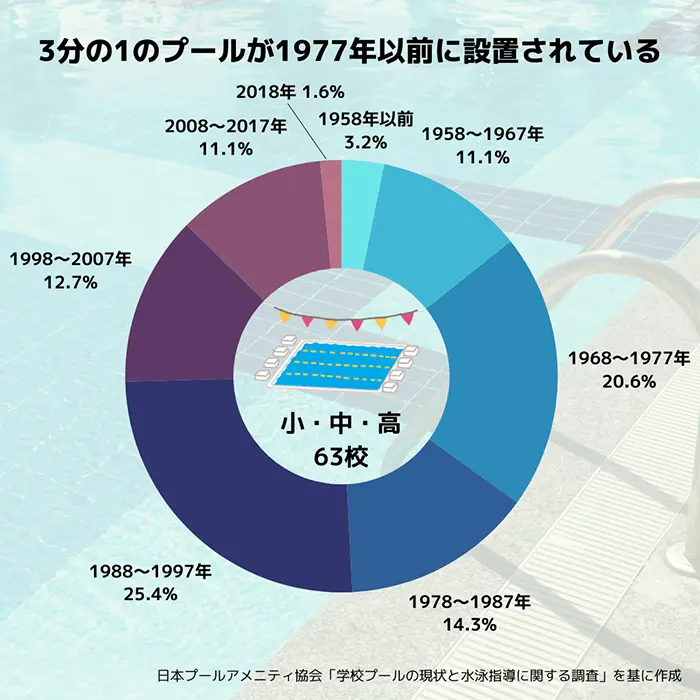

しかし、それ以上に切実な理由は、学校のプール設備の老朽化だ。少し古いデータになるが、18年に日本プールアメニティ協会が公表した「学校プールの現状と水泳指導に関する調査」を見ると、小、中、高校のプールの34.9%が1977年以前に設置されている(=グラフ②)。夏季しか使われない屋外プールを維持管理するコストに加え、修繕費用の捻出に多くの自治体が頭を抱えていることは、容易に想像できる。

福井県越前市では、23年度までに16校ある市立小学校の水泳の授業を武生中央公園温水プールで行うようにし、28年度までに順次、半数ほどの小学校のプールに太陽光発電設備を設置し、学校で使う電力の一部を賄う計画を発表している。プールサイドから鉄骨を渡し、その上にソーラーパネルを設置。プールの部分は作業スペースとしてメンテナンスなどに活用する。同市の担当者は「プールを取り壊すと何千万円というお金がかかり、プールの跡地利用は財政的に難しい課題だ」と打ち明ける。

学校のプールが廃止されても、外部で水泳の授業が実施できるのは良い方なのかもしれない。埼玉県鴻巣市など、老朽化によって中学校のプールを廃止し、水泳の授業も座学に切り替えるといった自治体も出てきており、学校の水泳授業は岐路に立たされている。

一見するとメリットが多いように感じる学校の水泳授業の外部委託だが、専門家からは疑問の声も上がっている。

体育科教育学が専門で、水泳指導の研究をしている大阪体育大学教育学部の浜上洋平准教授は、学校の水泳授業の外部委託の事例について調査を行った。

「水泳の授業をインストラクターに全て任せているような事例を耳にして、これは危ういと感じた。学校のプールを維持するのが困難で外部のプールで授業を実施するのは反対ではないが、あくまで水泳の授業は体育の一環で行われるものなので、インストラクターが教えれば良いという発想は問題だ」と浜上准教授。「水泳が苦手な教員がいるのも理解できるが、仮に上手な見本を子どもたちに示せなかったとしても、体育の目的を理解して、授業をつくるのは教員だ。水泳指導の全面的な民間委託が許されれば、今後、体育の全ての領域・種目をスポーツクラブに任せればよいという考えにつながりかねない。公教育の一端を担う体育の存在価値を再確認すべきだ。水泳の授業を外部に委託して教員も笑顔になっているかもしれないが、それは良い授業ができたからなのか、自分の手から大変な水泳の指導を手放せたからなのか」と問う。

この問題は、なぜ学校の授業で水泳を扱うのかという、学校における水泳指導の目的を揺るがしかねない要素も内包している。

浜上准教授は次のように警鐘を鳴らす。

「より良い水泳の授業の在り方を検討しなければいけない時期に来ている。例えば、授業の専門家である教員と、泳ぐ技能の専門家であるインストラクターが、それぞれの強みを発揮できるハイブリッドな授業を追究していくべきだ。スイミングクラブも『私たちに任せて』という姿勢ではなく、学校の水泳の授業をどう支援していくかという視点に立って、一緒に考えてほしい。そうしないと、このままでは日本の水泳文化が衰退し、民間のスイミングクラブも成り立たなくなる未来になりかねない」