川崎市で2024年度、小学校の校庭を放課後、児童に開放する「みんなの校庭プロジェクト」が本格スタートした。児童の声を受けて1校で始まった取り組みが市内の全公立小学校114校で展開されることになり、各校、児童が作ったルールで運用されているのが特徴。川崎市教育委員会によると、以前から放課後の校庭開放を実施していた学校を含め23年度末までにルール作りが終わった95校でスタートし、24年度内に残る全校でも実施される見通しという。

午後2時に授業が終わると、児童が校舎をつなぐ吹き抜けのピロティに出てきて、決められた場所にランドセルを置いていく。次々とボールを抱えて校庭に駆け出し、すぐにあちこちでドッジボールなどが始まった。100人以上の子どもたちが大小のいくつかのグループに分かれ、自然と場所を分け合って校庭を駆け回っている。

川崎市幸区の市立御幸(みゆき)小学校(滝口太志校長、児童855人)では火、木、金曜日の週3日、4年生以上を対象に放課後の校庭が開放される。通常は6時限目が終わる午後3時から4時までだが、この日は教員の研修があり、授業は5時限目で終了。2時間たっぷり遊べる。午後の気温が30度を超える日もある梅雨入り直前の時期だったが、この日は校庭の熱中症指標計が示した暑さ指数は24度前後。風が吹き、日差しも柔らかだった。

「めちゃあて」というドッジボールと鬼ごっこを合わせたような遊びを始めるグループもあり、歓声が一段と高くなる。6年女児のグループは「公園より広いし、ボール遊びをしても危なくない」「放課後の校庭で遊べるのは楽しい」と笑顔。校庭南側にはジャングルジムや雲梯(うんてい)、肋木(ろくぼく)、登り棒などの遊具があり、ここでも大勢の児童が遊んでいる。2時限目と3時限目の間の25分間の休み時間「中休み」では全学年で使うので、遊具は低学年に譲ることが多く、校庭開放の日を心待ちにしている児童も多いようだ。

午後4時、終了時間になると、チャイムが鳴らなくても児童たちは声を掛け合って帰路に就く。率先してボールを片付ける児童もいて、数分で校庭の状況が一変した。

御幸小の校庭開放は22年度の試行を経て、翌年5月30日にスタート。ルールとして、いったん帰宅はせず、自分のボールやゲームを持ち込むことはできない。通常は1時間しかないので、こうしたルールになったようだ。また、▽校庭で遊ぶ日は事前に保護者に伝える▽ランドセルはピロティに整理して置く▽ボールは専用の場所にあるものを使う――、こういったルールも決められている。

これらのルールは児童たちが話し合って決めた。

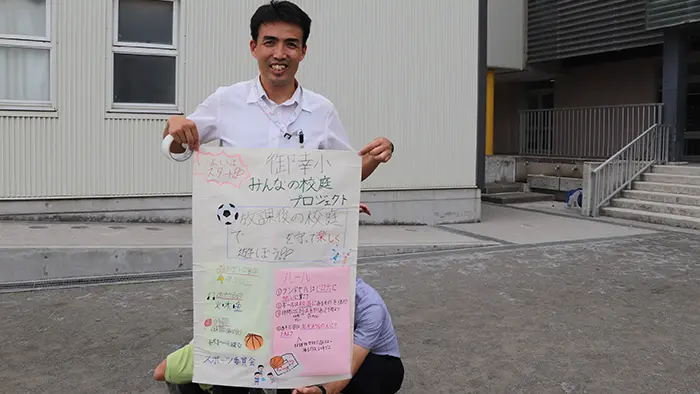

「当時の5年生は、4クラス160人が集まって意見を出し合い、その意見をスポーツ委員会の児童たちが取りまとめた。決めたルールをポスターにして貼り出し、子どもたちが主体的に取り組んでいた。校庭で遊べることがうれしそうだった」

こう話すのは同市教委事務局生涯学習部地域教育推進課の浜崎俊治指導主事。前年まで教員として同校に在籍し、5年生の担任だった22年度、児童たちのルール作りを見守った。児童たちはやりたいことを言うだけ、要望を出すだけではなく、どうしたら安全に楽しく校庭を使えるのか、課題を整理しながら話し合ったという。

「子どもたちの成長した姿は、そこにあったと思う」

浜崎さんは目を細める。

こうした校庭開放のルールは他校とは違う部分も多い。学校によって実施日や対象の学年も違い、いったん帰宅しても、そのまま学校に残っても、どちらもOKとしたり、家から遊び道具を持ち込むことを認めたりした学校もある。ボール遊びも、竹馬や一輪車での遊びもOKとした学校もあった。

児童たちは自分たちの状況、環境を考え、協議し、それぞれの学校で違う結論が出た。

「ボール遊びができる広い公園が欲しい」

この校庭開放のプロジェクトは、同市幸区の市立古川小学校(田中仁浩校長、児童1074人)の児童の声がきっかけで始まった。

川崎市は人口増が続き、25年4月には新たに小学校が開校する。近くに広い公園がない学校、公園はあっても幼児連れの利用者が多いなど思い切りボール遊びをできる環境ではない場合もある。実質的にボール遊びが禁止という公園もあれば、サッカーボールの使用がOKでもリフティングだけという場合もある。都市化が進む地域、住宅が密集した地域では住環境への配慮もあって、公園での活動にはさまざまな制約があるのが実情だ。

古川小の児童から「広い公園が欲しい」という要望が上がったのは、幸区役所が小学生の意見をヒアリングしたときだった。19年、福田紀彦市長が市民と直接対話する車座集会でもテーマに上がり、若者世代が小学生の声として取り上げた。

公園が欲しいという声の裏にあったのは、ボール遊びがしたいという思いだ。要望があるからといって広い公園がすぐにできるわけではない。だが、ある程度の広さがある校庭が活用できないかというアイデアにつながった。

川崎市は00年、全国で初めて子どもの権利に関する条例を制定。子どもの意見を聞き、反映する機会として子ども会議も定期的に開催されている。そうした下地があって、子どもたちが自ら考え、議論する姿勢が備わっていた。

遊び場として校庭を活用しようという古川小では、児童たちからいろいろな要望、意見が出たが、自然とルール作りへと議論が進展した。みんなが校庭を使うためには、さまざまなルールが必要だと気付いたのだ。経過を見守ってきた川崎市教委地域教育推進課の二瓶裕児課長は「子どもたちからは素晴らしい意見が出てきた。これをいろいろな学校に展開できないかと思った」と振り返る。

古川小の事例を他校でも応用しようと、「みんなの校庭プロジェクト」が計画され、他の学校でも児童によるルール作りが始まった。いろいろな学校でのルール作りの現場を見守った二瓶課長は児童たちの姿に驚かされたという。

「みんな、どうやったら安全に遊べるか意見をしっかり発信し、自分たちで決めたルールだから守らなければという意識も高かった」

自分がやりたいことを言い合うだけではなく、他者を思いやる姿もみられたのだ。

「大人が作ったルールだと、安全を基準に管理することになり、子どもたちは遊びたいのに遊べないという不満になる。できない理由が分かれば、納得もでき、満足度も違う」

そこに自分たちでルールを考える価値がある。

川崎市の「みんなの校庭プロジェクト」は「場の開放」だと、二瓶課長は強調する。御幸小のように開放日には大勢の児童が放課後の校庭を目いっぱい走る回る学校もあれば、近くに大きな公園があるなど、校庭で遊ぶ児童は少ない学校もある。校庭を使うか使わないか、児童がそれぞれ判断する。校庭開放は、あくまでも選択肢の一つ。子どもたちのため、選択肢を増やすことが市教委の役割だと、二瓶課長は考えている。

課題は教員の負担と安全への配慮だ。

これまでにも放課後の校庭開放に取り組んでいた学校はあり、教員による見守り、PTAの活用などさまざまな形が取られていたが、負担感から長続きしない場合もあった。

市教委は、保護者にも校庭開放の時間は学校管理とはしていないと周知。各校では基本的に教員は配置せず、教員の負担増につながらないような配慮もある。あくまでも、公園の代わりに開放するといった考え方だ。

各校では学童保育の「わくわくプラザ」のスタッフが活動している時間帯なので、校庭開放時にけがをした児童が出た場合などは同スタッフが初動対応する。また、保護者には下校通知サービスや任意保険の加入なども紹介している。

これからの季節は熱中症の心配もある。暑さ指数が33度以上、熱中症警戒アラートが出されると、校庭で遊ぶことはできない。体育の授業、中休み時間の校庭利用と同じ基準で判断。校庭にカラーコーンを立て、周知している。

教員の働き方改革も考慮し、教員の負担を増やさない方法で進められているのも、このプロジェクトの特徴だ。各校で保護者に説明した上で進めてきたが、これまでのところ、安全管理などの問題などであまり異論は出ていないという。