横浜市の理数科中高一貫校である横浜サイエンスフロンティア高校の昇降口にある小さな黒板にはいつも短歌が書かれてあり、生徒たちに人気のコーナーになっている。仕掛け人は同校の国語科教員で、歌人でもある千葉聡さん。黒板の短歌は日々SNSでも発信しており、全国にファンも多い。なぜ、理系の進学校から短歌を発信するのか、中高生に伝えたい思いは何か、千葉さんに聞いた。(全3回)

――小さな黒板にいろいろな歌人の短歌を書いているのが、SNSなどでも評判です

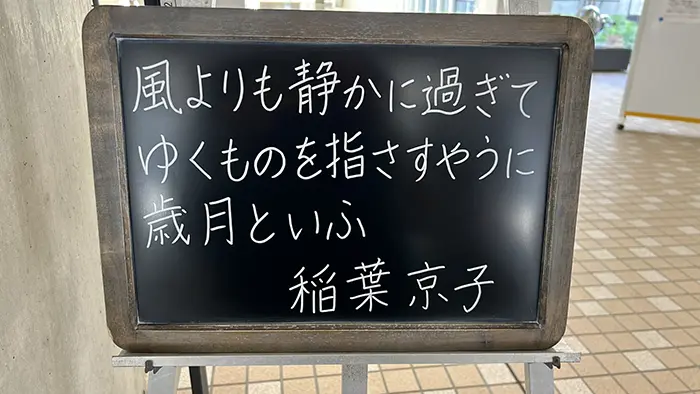

短歌を書いた黒板は2枚用意していて、毎朝どちらかを昇降口に設置しています。生徒たちも登下校や移動教室のときに、黒板をチラチラと見てくれていてうれしいですね。中には「親が見たいから」という理由で写真を撮っている生徒もいて、家庭でもいろいろと話題にしてくれているようです。

手紙で感想をくれる生徒もいれば、自ら短歌を作って持ってきてくれる生徒もいます。朝日歌壇に投稿して採用された生徒もいます。同僚の先生もよく見てくれて、「この間の短歌、良かったですね」と声を掛けてくれます。

小さな黒板に短歌を書くようになったのは、前任校の桜丘高校にいた時です。国語科の研究室の前に連絡用の小さな黒板があったのです。そこに、何も連絡がない日には何か面白いことを書こうと思って、歌人である枡野浩一さんの「銀色のペンキは銀の色でなくペンキの色としての銀色」という歌を書いたら面白がってくれる生徒がいて、それから毎日書くようになりました。SNSでも発信しているので、取り上げた短歌の作者が喜んでくれたり、その歌人のファンが喜んでくれたりしています。生徒や保護者のフォロワーもたくさんいます。

――そうした様子を聞くと、理系の進学校の生徒でも、理系以外の科目にも関心が高いのですね。

本校は開校16年目ですが、当初からテレビなどでも紹介されていました。「世界で活躍する人をつくる」「ノーベル賞を取る人を育てる」といった大きな目標を掲げています。そうした学校で働いてみたいと思い、自ら異動希望を出しました。

とはいえ、着任する前は、「国語にはそんなに熱心でない生徒も多いのかな」という思い込みがありました。でも、実際はみんな国語もよく学習しています。私が本校に着任する前、たまたま天声人語に「短歌を詠む先生」として取り上げられたことがあって、それを読んでいた生徒が切り抜きを持ってきてくれたりして、うれしかったですね。

ある生徒からは「先生、一番好きな文庫レーベルは何ですか?」と質問されました。着任一年目で慣れない私を盛り上げようとしてくれたのかもしれません。「このパスは外してはいけない。良い答えをして尊敬の念を勝ち取ろう」と思って、「新しい小説だったら講談社文庫とか新潮文庫とかを読むけれど、一番古典に良いのは岩波文庫かな」と答えました。すると、その生徒は「僕が好きなのはちくま文庫と平凡社ライブラリーです」と返してきたのです。びっくりしましたね。好みが渋い! 本が好きな人でないとなかなか出てこない答えです。

私は生徒たちと親しくなりたいタイプなので、「尊敬の念を持ってくれれば『チバサト』と呼んで構わないよ」と言っているのです。そして「この町では牧師さんもマリラって呼び捨てにするのだから」と続けると、「赤毛のアンだ」と反応してくれる生徒がクラスに5~6人はいます。みんな家でたくさん本を読んでいるのでしょうね。もちろん、私に気を遣って文学の話題を振ってくれる側面もあると思いますが、いろいろな世界を知ろうとする生徒がいてうれしいですね。

芥川龍之介の『羅生門』の単元で、ある生徒が「『羅生門』には副詞が少ない」と言いました。確認してみると、本当にわずかしかありませんでした。それをきっかけに本文を詳しく読んでみると、生徒たちは「副詞を使う文章は分かりやすいけれど、ちょっと幼い感じがする」と言いました。「芥川は副詞をあまり使わないことで、若くしてとても達者な文章を書いた」というのが生徒たちの結論でした。そういうことにまで気付く高校1年生って、すてきだなと思います。生徒の一言でこんなに授業が深まるのだと、すごく勉強になりました。

生徒たちは理系の科目が好きで高い専門性を持つだけでなく、表現力もあるしアイデアもセンスも良い。考えてみれば、科学者である湯川秀樹や寺田寅彦、永田和宏はエッセーの名手としても知られています。そういった存在になる生徒もいるかもしれません。

――授業で短歌を作ったりすることもあるのですか。

土曜講習という特別枠や3年生の受験期前後の特別時間割で、創作の講座などを開くことはあります。でも、普段の授業の中では意識して取り入れないようにしています。せっかく日常の中に短歌を置いて暮らしているのに、授業で正解を与えたり、短歌の解釈を点数化したりするのは、少し筋が違うと思っているのです。もちろん、教科書の教材として詩歌を扱う場合は別です。生徒から質問があったときは、教材に関連させて面白い短歌を紹介することもあります。

それから、授業がだるくなってつらそうなときは「色恋の成就しなさに比べれば 仕事は終わる やりさえすれば」という枡野浩一さんの歌を紹介しながら、「色恋の成就しなさに比べれば 授業は終わる やりさえすれば」と替え歌にするなどして、楽しんでもらっています。

――学校の教師としての千葉さんと歌人としての千葉さんというのは、意識的に分けられているのでしょうか。

そうですね。でも、重なっている部分もあります。私が書く短歌のテーマも学校生活がメインですし、時系列を少し整理したり出来事をまとめたりしてはいますが、歌集に出てくる出来事はほぼ実話です。短歌に生徒が登場する場合は、生徒や保護者に許可をもらって名前をカタカナ表記にしたりしますし、名前を出したくないというのであれば出しません。私が体験した学校全体のことを学級通信のようなイメージで短歌に詠んでいます。

雑誌『短歌研究』の今年の5・6月号は、現役の300人の歌人の最新作品集なのですが、やはり現代の時世に切り込むような作品が多く掲載されていました。でも、私は学校での面白かった出来事やしみじみするようなワンシーンを詠みたいし、そういうところが他とは少し違って受け止められているのだと思います。

――私は短歌に詳しくはありませんが、短歌は若者の心象風景などを表現するのに合った表現形式だと思っていました。というのも、小学生の頃に盛岡市に住んでいたので、学校で必ず石川啄木について学ぶのです。啄木の歌に「不来方のお城の草に寝ころびて空にすわれし十五のこころ」というものがあります。小学生ながら「青春じゃん」と思いました。

そうなのです。北海道に住んでいる歌人の山田航さんは「現代短歌はヤングアダルト文学だ」とおっしゃっています。恋愛とか友情とか、いろんな悩みを投影できる若者の文学でもあると思います。

生徒たちを見ていると、いろいろ悩んでいる様子を感じ取ることがあります。でも、だからといってこちらから声を掛けても、すぐにその悩みは打ち明けてくれません。でも、ある生徒に「思う人なければ雪がこんなにも空の遠くを見せて降るんだ」という歌を紹介したところ、「これ分かる!」と言っていろいろ会話することができて、少し顔つきが明るく戻ったことがありました。

【プロフィール】

千葉聡(ちば・さとし) 1968年、横浜市生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。國學院大學大学院文学研究科(博士課程後期)単位取得退学。98年、第41回短歌研究新人賞受賞。現在、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校教諭。歌集に『微熱体』『今日の放課後、短歌部へ! 』『短歌は最強アイテム』『グラウンドを駆けるモーツァルト』など、編著に『短歌研究ジュニア はじめて出会う短歌100』などがある。今年7月に『飛び跳ねる教室・リターンズ』(時事通信社)が刊行された。