教員の未配置が増加するなど、全国的に教員不足が深刻化する中、兵庫県川西市立多田小学校(西門隆博校長、児童461人)では、2023年度から「40分授業午前5時間制」×「学年担任制」×「教科担任制」を取り入れた新教育課程に取り組んでいる。これらの取り組みは、教員の働き方改革や安定した学級運営につながったのか━━。導入から1年がたった今、同校の教員や子どもたちに、これまでの試行錯誤や変化を聞いた。

導入後、下校時間が約1時間早まった「40分授業午前5時間制」。同校が23年度の1学期と2学期に児童、保護者、教職員にそれぞれ行ったアンケートでは、「早く帰れるから良い」など、肯定的な意見がほとんどを占めた。

一部の保護者からは「これまでより早く帰ってくるので対応に困る」という声もあったというが、西門校長は「これまでは学校が全てを背負い過ぎていた。放課後の時間については、学校から切り離して考えていきたい」と、時間をかけて保護者への理解を深めていくつもりだ。

1コマの授業時間が5分短くなったが、教員も子どももすぐに慣れたという。西門校長は「放課後のゆとりが子どもにも教員にもできたことは大きい。放課後の職員室は、良い意味でとてもうるさくなった」と笑顔を見せる。

新教育課程のプロジェクトチームリーダーとして取り組んできた森優太教諭も「これまでは放課後も自分の担任教室にこもる教員もいたが、それがなくなった。とにかく、職員室で各学年の教員が毎日、情報共有し合っている。授業準備や教材研究に使える時間も大幅に増えた」と話す。

また、同校では全体で週に1回、打ち合わせをしているが、定時の午後4時30分になったら、話が途中になっていても切り上げるようにしている。西門校長は「毎日、下校時間が早いので、終わらなくても翌日に回す余裕がある」と説明する。

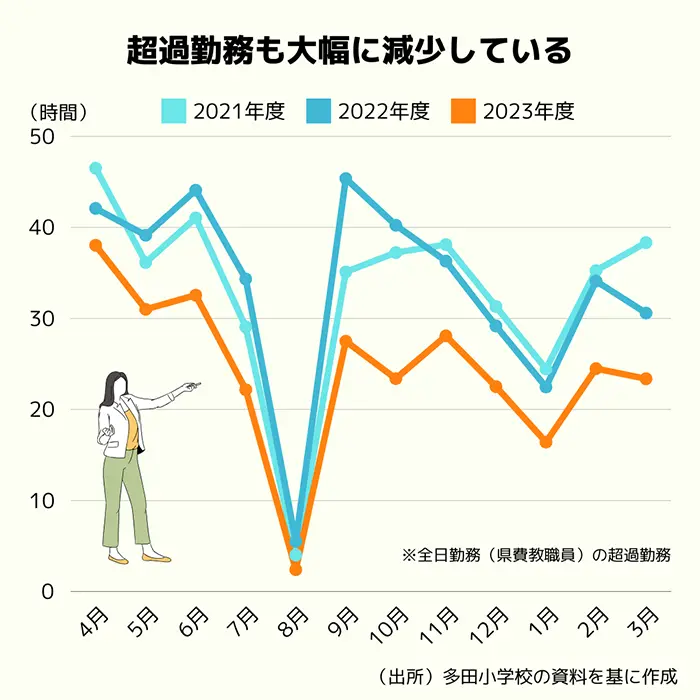

さらに、退勤時間も大きく変わった。23年度の2学期以降、「午後5時30分にはほとんど誰もいなくなる」と西門校長。「学年担任制」と「教科担任制」も取り入れたことで、時間休も取りやすくなるなど、学年内で休みの調整をしやすくなった。

「教科担任制」についても、児童、保護者、教職員ともにアンケートで肯定的な意見が多く、子どもたちに聞いても「いろんな先生の教え方があって面白い」と好評のようだ。これまでは1人で9教科ほど担当していた教員も多かったが、今は1人につき3~4教科になった。森教諭は「教材研究がかなり楽になったし、その分、質を高められている」と教員側の変化を語る。

一方で、教職員から「メリットもデメリットも感じている」との声が上がっているのが「学年担任制」だ。

同校では発達段階に合わせて「学年担任制」と「教科担任制」を取り入れている。1年生は学校生活に慣れることを優先し「学級担任制」とし、2年生は「学級担任制」と「教科担任制」を組み合わせて実施。3年生以降は全面的に「学年担任制」と「教科担任制」を取り入れている。

1年生は2クラス、その他の学年は3クラスの同校では、専科教員や通級の教員なども含めて各学年3~4人で担当し、学級担当交代までの期間は各学年に任せている。この期間について、森教諭は「今年度も試行錯誤している」と話す。

「1カ月ごとに交代する学年もあれば、1週間で交代している学年もある。ただ、期間が長過ぎると、結局、その教員のカラーになってしまう。子どもたちの状況を見ながら判断している」と説明する。

例えば、昨年度の3年生では、まず4~5月の2カ月間を1人の教員が担当し、6月以降は1カ月交代、2学期以降は1週間交代にしていった。昨年度、3年生を担当していた教員歴約20年の男性教諭は「最初に2カ月間担当したクラスとの結び付きが、教員側も子ども側も強くなった。学年担任制なので全児童を満遍なく見ていたつもりだが、年度の終わりまで最初の2カ月を引きずった感覚があった」と打ち明ける。

こうした経験もあり、今年度担当している高学年では「学年担任制」の良さを生かすために、4月のスタートから1週間ごとの交代制にしているという。

また、教員歴約10年の女性教諭は「学年担任制」のメリットについて「いろいろな子どもと関われること。複数の目で子どもたちを見ているので、自分が気付けないところも他の先生が気付けて、何かトラブルがあってもすぐにみんなで対応しやすい」と話す。

森教諭も「これまでは全ての責任を担任が抱え込んでしまいがちだったが、学年担任制にしたことで、心理的負担が分散されている」と変化を感じている。トラブルなどが起きた際にも、単純に「担任が悪い」ということにはならず、トラブルの本質に迫りやすくなったという。保護者対応に関しても学年で対応できるので、「特に若手教員にとってメリットが大きい」と西門校長は強調する。

そして、どの教員も口をそろえるのが、「どの学級も本当に荒れなくなった」ということだ。男性教諭は「この教員不足の現状の中、学校の安定した運営を求める上では、非常に有効なシステムだと思う」と実感を込める。

一方で、男性教諭は「自分の感覚としては、子どもたちとの関係が薄いというか、あっさりとしたものに感じてしまう。学級をつくり上げていく感覚がない」とやりがいの面で「学年担任制」にデメリットを感じていると話す。

女性教諭も「子ども一人一人とのつながりが薄く感じられ、密な時間が少ない。しっかりとした信頼関係を築くのは難しいかなと感じる」と話し、「教科担任制でどのクラスの授業にも入っているので、授業の中で子どもたちの考えをたくさん出せるようにしたり、休み時間は以前よりも子どもたちと話すことを意識したりするようになった」と工夫を重ねている。

子どもたちは「学年担任制」についてどう感じているのか。「学級担任制」と「学年担任制」のどちらも経験している6年生に話を聞いてみると、「いろんな先生と関われる学年担任制の方がいい。例えば、ちょっと合わない先生だったとしても、少しすれば違う先生に代わる」といった意見が多かったものの、「今までだったら、担任の先生がいつも教室にいて相談しやすかったけれど、今は相談したい時に相談したい先生を探すのがちょっと大変」と話す子もいた。

こうした教員や子どもたちの率直な声について、森教諭は「学級担任制と学年担任制のどちらにもメリット、デメリットはあるので、それぞれを理解した上で取り組んでいくことが重要だと思っている。学年担任制で子どもとの関係が薄くなるということは今後、打破していきたいが、子どもたちには『先生を選んでいいんだよ』ということは伝えたい」と強調する。

川西市内では、今年度から別の小学校1校でも同校と同様の教育課程をスタートさせており、少しずつ取り組みが広がってきている。西門校長は「40分授業午前5時間制、学年担任制、教科担任制、これらをただやるだけでは意味がない。本来の目的は、子どもたちの自律に向けて、子どもたちの学びを変えていくことだ。教員の指示を聞くだけでなく、自分自身で考えたり、相談したりできる児童の育成にこれからも取り組んでいきたい」と決意を語った。