探究学習の拠点の一つとして、メディアセンターとしての役割が期待されている学校図書館。その学校図書館の活性化に向けて、教員と学校司書が連携したり、新たな学校図書館をデザインしたりする動きがある。そこにあるのは、子どもたちの読書や探究心を刺激するための仕掛けや工夫、そして、学校司書や教員の思いだ。そんな学校図書館の最前線の事例を取材した。

取材中も、本に付けられたバーコードを読み取る音がひっきりなしに聞こえてくる。

「1学期の最後ということもあるけれど、今日だけでおそらく500冊は貸し出しになると思う」

そう話すのは、埼玉県立浦和第一女子高校の学校司書、木下通子さんだ。高校の学校図書館としては標準的な大きさだが、本棚をゆっくり見て回ると、さまざまな工夫が伺える。入口の横には、海外書籍の原書が並ぶコーナーが広がる。中央のテーブルの近くには、探究学習で使えるようにホワイトボードや筆記用具がいつでも借りられる状態で用意されている。各教科の内容と関連させた書籍を紹介したコーナーや、新書も充実している。

「探究学習を担当している先生と、1年生の段階から探究学習をどのように進めていくかを話し合っている。調べものや情報を外から取ってくるといった活動をするときこそ、学校図書館を使わなければという意識が強い。それがきっかけで、本の貸し出しや利用者が増えている」と木下さん。インターネットが発達して、検索すればどんな情報も手に入ると誤解しがちな現代だからこそ、インターネットも駆使しつつ、書籍をはじめとするさまざまな資料を探し、確かな情報を見つけていったり、活字の文章を読んで考えたりすることの大切さを経験させる必要性が増している。

木下さんは、埼玉県立高校の学校司書らと「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」というイベントを毎年企画し、県内の書店にその本を並べてもらうなど、さまざまな本との出合いをつくってきた。「本を読んで自ら知る場を提供するのが学校図書館の役割で、学校図書館はこれからの時代にますます重要になると思う。そういう楽しさや大切さを知らないまま大人になっていく人を減らしていきたい」と木下さんは語る。

その埼玉県でこの8月には、学校図書館問題研究会の全国大会が開かれた。3日間の日程でオンラインも含め400人以上の学校図書館関係者が参加し、講演や分科会などが開かれた。

2日目の実践報告では、東京学芸大学附属世田谷中学校の学校司書である村上恭子さんと、国語科の渡邉裕教諭が「学びの場としての学校図書館~どう使う?どう遊ぶ?」をテーマに、同中の学校図書館づくりや、その学校図書館を活用した授業の事例を発表した。

冒頭、村上さんは同中の学校図書館の写真を見せながら、「普段は本を読まない子も気軽にやってくるのが本校の特徴だ。こんなにたくさん人が来るならば、さぞや貸し出しもいっぱいあるのではないかと思うかもしれないが、この10年間に激減した。ライバルはスマートフォンだと思っている。ただ、読めるけれど読まないならば読まない自由はある。しかし、読まなければいけないときに読めないとしたら、学校司書として手をこまねいていたくはない」と説明し、教員と連携して図書館の使い方を学んだり、教員が自分が担当する教科にまつわる本を魅力たっぷりに語るブックトークの取り組みを紹介したりした。

続いて、同中で少なくとも100種類以上は学校図書館と連携した授業実践をしてきたという渡邉教諭にマイクが渡ると、図書館にある本の背表紙を5冊並べて、そのタイトルから詩をつくる「タイトル五行歌」の授業や、修学旅行で奈良を訪れるのに合わせて、自分の琴線に触れる万葉集の一首を選ぶ活動などを報告した。同中では国語科以外でも学校図書館を使った実践が日常的に展開されており、他教科の教員同士が学校図書館で、村上さんも交えて授業をつくっていくこともあるという。

そのコツを渡邉教諭は「学校図書館と教科との協働の過程を振り返ってみると、共通言語の見つけ方がすごく重要になる。共通言語が見つかると、置き換えが可能かということが見えてくる」と説明する。例えば、国語と音楽と美術の共通言語には、作品を鑑賞することが挙げられる。それを共通言語に学校図書館を使えないかと考えるのだという。

「まずはちょっとした立ち話の機会をつくって、共通言語を見つけてみる。そしたらみんなでお話をする。会議ではない。集まって話してみたら、授業にしていく具体的な意見の交流をする。そして実際にやってみて、ブラッシュアップしていけばいい」と渡邉教諭。そのためには、教科や教員をつなぐハブとしての学校図書館や教員、学校司書の存在が重要だと強調する。

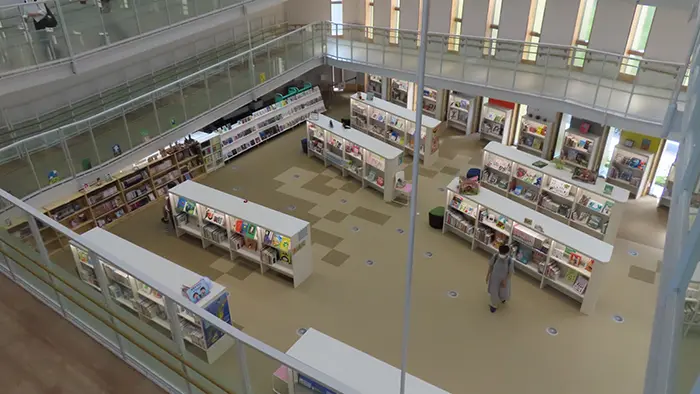

吹き抜けになった2階かららせん階段のようになった緩いスロープを降りていくと、ちょうど明るい学校図書館を360度見渡すことができる。

8月に特別支援学校の東京都立光明学園で開かれた東京都特別支援学校読書活動研究会で、開館したばかりの同校の学校図書館が参加者に公開された。

同校は校舎の建て替えが始まったのを機に、学校図書館を中心とした学校づくりに力を入れている。学校図書館ができるまでは、廊下などのスペースに図書コーナーを設けていたが、外部専門家の協力を得るなどして読書教育を充実。音声とともに文字や画像が表示されるマルチメディアDAISY(デイジー)図書の活用も進む。

満を持して開館した学校図書館では早速、貸し出しが2カ月で約900冊もあった。同校の島添聡統括校長は「改築中は学校図書館がなかったので廊下などのスペースに本を展示して、本に親しみやすい素地をつくってきた。その興味関心が持続しているのではないか。ドアもなくオープンでスロープは2階に上がる際の動線にもなっているので、登下校の際にも立ち寄りやすい」と話す。

ここには、一般的な学校図書館に置かれている大きなテーブルやイスはなく、本棚の間は広めの通路を確保。背の低い本棚に並べられた本は、表紙を見せているものも多い。障害のある子どもたちが利用することを想定し、車いすやストレッチャーでも入りやすく、手に取って選びやすい空間デザインになっている。

2020年度に文部科学省が実施した「学校図書館の現状に関する調査」によると、1校当たりの蔵書状況は、特別支援学校では小学部、中学部、高等部とも2000冊を下回っており、公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として定められた「学校図書館図書標準」を達成している学校の割合は、特別支援学校では15.5%、中学部では3.6%と、小学校(71.2%)や中学校(61.1%)と比べると大きな開きがある。司書教諭や学校司書の配置も同様だ。

しかし、19年には読書バリアフリー法が成立し、障害の有無にかかわらず、全ての人が読書による文字や活字文化の恩恵を受けられるようにしていくことが求められている。東京都では都立特別支援学校図書館支援モデル事業に取り組み、今年度から正規の学校司書を配置する3つの高校に図書館専門員を1人ずつ追加配置し、指導・助言を受けながらその図書館専門員が特別支援学校の司書業務を行う体制を構築するなど、特別支援学校の学校図書館の整備が徐々に進んでいる。

島添校長は「本校は新校舎の検討・設計段階からオープンライブラリーとして構想されていた。多くの特別支援学校が校舎の建て替えの時期を迎えており、目につきやすく、出入りしやすい、展示や分類が分かりやすい学校図書館として、ここで培ってきたノウハウが参考になれば」と期待を寄せる。