経済協力開発機構(OECD)の年次報告書「図表でみる教育2024年版」を見ると、国際データの比較を通じて、日本型学校教育の特徴と現在位置が見えてくる。日本は国・地方を合わせた公的支出のうち教育に振り向けている割合は7.9%にとどまり、比較可能な36カ国のうち3番目に低い。「日本は教育にお金をかけない国なのか」と嘆きたくなるが、生徒の国際学習到達度調査(PISA)によれば日本の児童生徒は世界トップクラスの学力を維持しており、OECDの担当者からは「日本は限られた財政支出の中で、効率的な学校教育を行っている」との評価が聞こえてくる。そんな効率の良さを支えているのは、なんといっても日本型学校教育を担っている教師の存在だ。日本の教師はそもそも法定労働時間が世界有数の長さに定められているが、そのうち授業をやっている時間の割合は、実は他国の教師よりもかなり低い。一方、学級規模は世界最大級の大きさだ。これらが何を意味しているのか。低コストで高いパフォーマンスを発揮している日本型学校教育の姿について、最新の国際データを見ながら、Q&A形式で読み解いてみたい。

--多くの公立学校では教師の配置が足りないと感じています。「日本は教育にあまりお金をかけない国」というイメージにつながってしまうのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

「図表でみる教育2024年版」を見ると、日本の教育支出は、OECD平均と比べ、おおむね低水準に抑えられていることが分かります。

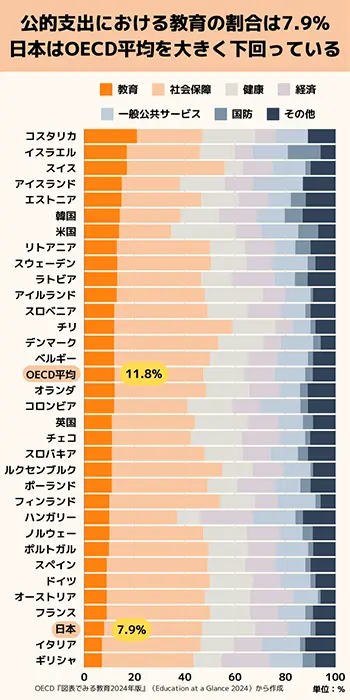

まず、2022年の公的支出(国、地方などを合わせた一般政府の公財政支出)における教育の割合を見ると、OECD平均の11.8%に対して、日本は7.9%で36カ国のうち3番目に低くなっています=図表①。日本の公的支出の割合が高い項目は、社会保障(39.4%)、健康(21.4%)などです。この数字について、OECDのアンドレアス・シュライヒャー教育・スキル局長は日本人記者向けのブリーフィングで、「日本は将来世代ではなく、過去世代である高齢者に対してより多くを投資している」と批判的にコメントしていました。

背景には、少子高齢化の進展があります。日本では人口全体に占める子どもの割合が低くなってきているのだから、公的支出における教育の割合が低くなるのも当然だとの見ることもできるでしょう。この点を捉えて、日本の財務当局は、子ども1人当たりでみれば、日本の教育に対する公的支出は「OECD平均と遜色ない水準」と説明してきた経緯もあります。

これに対して、シュライヒャー氏は、日本と同じように少子高齢化に直面するスイスでは公的支出における教育の割合が日本の2倍になっていることを例に挙げながら、「日本はあまりにも過度に高齢者を守ることにお金を使うのではなく、将来世代に対しても十分な投資をしていかなければならないと考えている」と述べ、公的支出のうち教育に振り向ける割合をもっと増やしていくべきではないかとの問題提起をしました。

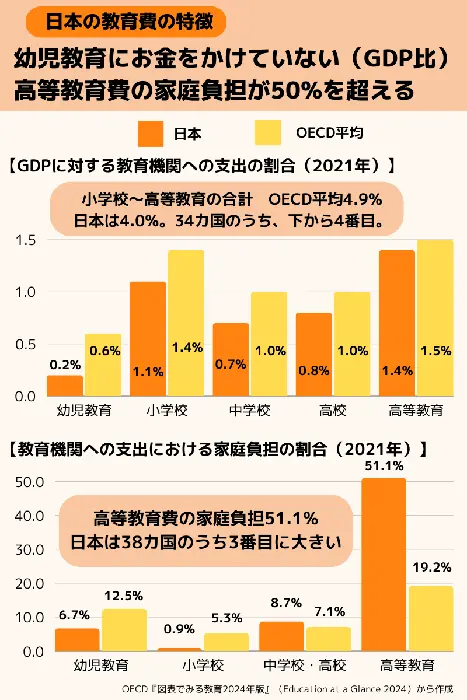

次に、教育機関への支出が国内総生産(GDP)に占める割合を見てみます=図表②上。小学校から大学などの高等教育までを合計した教育機関への支出は、日本は4.0%で、34カ国のうち4番目に低い。OECD平均は4.9%です。つまり、日本の教育機関に対する支出は、国・地方などの公的支出だけでなく、家庭を中心とする民間支出を合わせたGDP比でみても、国際的にみて低水準だと言えます。

学校種別に日本とOECD平均を比べると、高等教育への支出はそれほど差がありませんが、3~5歳児を対象とする幼児教育については、日本はあまりお金をかけていません。日本では近年、少子化対策の一環で幼児教育に対する政府の支出を増やしてきていますが、それでもOECD平均0.6%に対して、日本は0.2%にとどまっています。OECDは日本向けのカントリーペーパーで「幼児教育は特に不利な状況にある家庭の子供たちにとって重要」だとして、積極的な投資を促しています。

教育機関への支出における家庭負担の割合を見てみると、日本は高等教育の家庭負担が51.1%になり、OECD平均の19.2%に比べると、かなり高い状況です=図表②下。38カ国のうち、チリ、英国に次いで3番目の高さになっています。

高等教育の費用負担について、日本国内では、国立大学で授業料値上げの動きが出る中、大学授業料の無償化が自民党総裁選や立憲民主党代表選でも政策課題の一つになりました。ただ、シュライヒャー氏は「大学授業料を払うこと自体が悪なのではない」と述べ、無償化が必ずしも理想型ではないとの見方を示しています。

シュライヒャー氏は、日本が高等教育の修学支援新制度による授業料の減免や給付型奨学金の拡充に取り組んでいることを評価した上で、「スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、デンマークといった国々では、大学教育自体は無償化されているが、大学卒業後、後から税金をより多く負担しなければならないため、大学教育が無償であること自体が必ずしもメリットにはなっていない」と指摘。「必要な教育コストを個人、納税者、社会が分担し、高等教育の費用が将来の債務となって若者世代を圧迫しないように、資金的なサポートをしていくことが重要になる。それが政府の役割だ」と説明しています。

--小学校教育への支出では、日本は国際的に見てどうなのでしょうか。

小学校への支出がGDPに占める割合を見ると、日本は1.1%。34カ国のうち、下から4番目となり、OECD平均の1.4%を下回っています。一方で小学校への支出のうち、家庭負担の割合は0.9%しかありません。公的支出が99%で、ほぼ全てを占めています。日本では小学校教育に対する支出は国際的に見て低水準だけれども、家庭負担によって公的支出の不足を補っている状況もありません。

一方、小学校から大学などの高等教育までを合計した教育機関への支出について、15年から21年までの推移を見ると、日本では教育機関への支出の金額が横ばい状態になる中、子どもの数は減っているので、子ども1人当たりの支出は微増になっています。

こうした数字を見ると、小学生の98%が公立学校に通っている現状で、日本の社会では、義務教育に対していま以上にお金をかけようというインセンティブはあまり働いていないようにみえます。このことは後述する日本型学校教育が低コストで高いパフォーマンスを発揮していることと関連しているように思われます。

--日本が教育に費やしているお金は、国際的に見て低水準で、幼児教育への支出や高等教育の家庭負担に課題があることは分かりました。でも、日本はGDP世界第3位の豊かな国ですし、多くの日本人は教育の大切さをよく理解していると思うのですが、なぜ初等中等教育を含めた教育全般にもっとお金をかけようとしないのでしょうか。

初等中等教育について、児童生徒の学力と教育支出の関係を見る限り、日本の学校教育は低コストで高いパフォーマンスを発揮していることが、国際データの比較から分かります。つまり、日本型学校教育は「知・徳・体をバランスよく育む全人的な教育」であるとされていますが、同時に「コスパの良さ」を兼ね備えていることが大きな特徴だと見ることもできるわけです。学校現場から見ると意外かもしれませんが、OECDはこうした日本の学校教育が持つ効率性の高さを評価しています。

もちろん、日本の学校教育は、不登校児童生徒の増加や教員の長時間勤務といった課題を抱えていますし、子どもたちが多様化する中で、いままで通りの学校教育のやり方を今後も続けられるかどうかは議論があるところでしょう。そうした課題を考えるための材料にもなりますので、ここでは日本型学校教育が持つ「コスパの良さ」について、国際データから考えていきたいと思います。

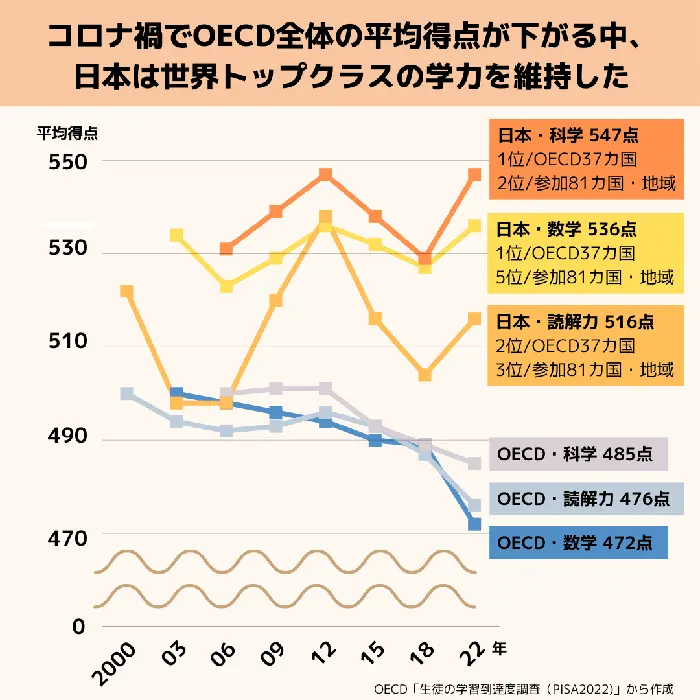

まず、OECDが22年に実施した「生徒の国際学習到達度調査(PISA2022)」の結果から、義務教育終了段階となる15歳の生徒を対象とした学力の国際比較をおさらいします=図表③。

それによると、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の長期休校などによってOECD各国が平均得点を落とす中、日本の学校教育は①数学的リテラシー、科学的リテラシー、読解力の3分野で世界トップレベルの知識や思考力を育んでいる②社会経済文化的背景(ESCS)による得点差が小さく、家庭環境の違いが児童生徒の学力に影響を与える度合いが低い③コロナ禍による影響について、平均得点、子どもたちのウェルビーイング、ESCSによる格差拡大など教育の公平性に与えた度合いが低く、レジリエントな国のひとつである--と、非常に高く評価されています。

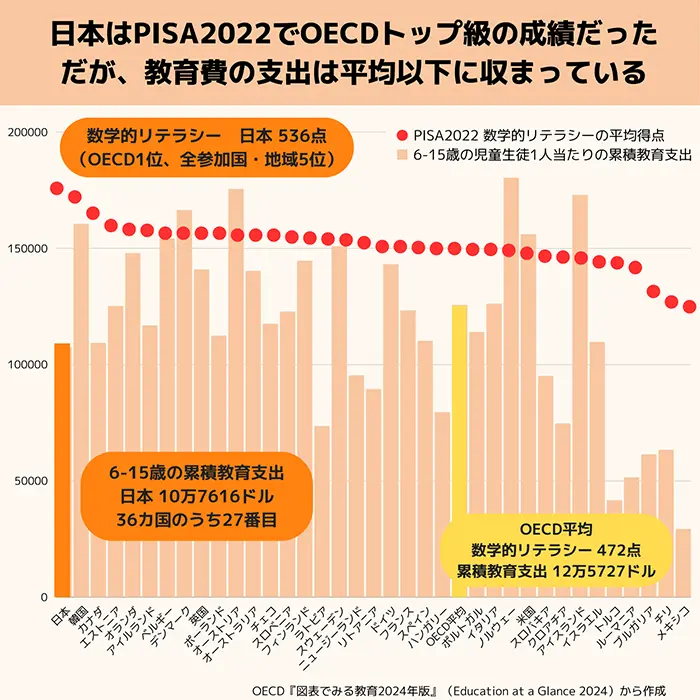

OECDは、今回の「図表でみる教育2024年版」で、PISA2022の調査結果と各国が教育にかけているお金との相関関係を見るため、クロス集計を行っています。その結果から、数学的リテラシーの平均得点と各国が6~15歳の児童生徒1人当たりに支出した累積教育支出の相関関係について、数学的リテラシーの平均得点が高い順番に並べてみました=図表④。

それによると、日本は数学的リテラシーの平均得点が536点で、 OECD37カ国で1位(平均得点527点の韓国と統計上の有意差なし)ですが、児童生徒1人当たりの累積教育支出は10万7616ドルで36カ国のうち27番目でした。OECD平均は、平均得点472点で日本を下回る一方、累積教育支出は12万5727ドルで日本を上回っています。他の国を見ると、教育支出が高水準であっても、平均得点がOECD平均を下回るなど、学力調査の結果と各国の教育支出に明確な相関関係は見られませんでした。

この結果について、シュライヒャー氏は「教育にお金をつぎ込んだからといって、必ずしも成果が保障されるわけではない。日本は、教育への支出が抑えられている割には、PISAの成績がいい」と述べ、日本の学校教育は費用対効果が高いとの見方を示しました。

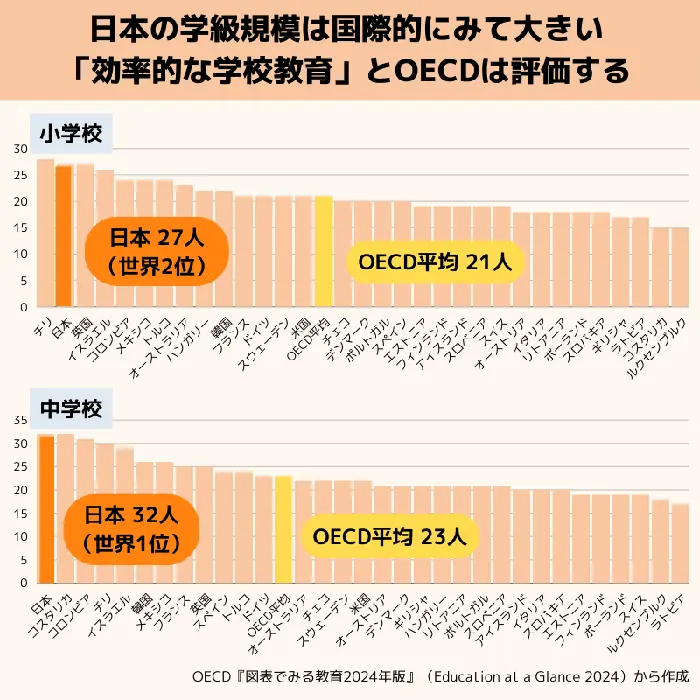

もう一つ、日本の学校教育が持つ効率性の高さを示すデータとして、シュライヒャー氏が取り上げたのは、学級規模(1学級当たりの児童生徒数)の国際比較です=図表⑤。比較可能な32カ国で比べたところ、日本の学級規模は小学校27人でチリに次いで2番目に大きく、中学校32人でコスタリカと並んでもっとも大きいとの結果でした。これに対して、OECD平均は小学校21人、中学校23人で、歴然とした差があります。

日本では「きめこまやかな指導につながる」などとして、小学校の学級編制を従来の40人学級から年次進行で35人学級に移行させている過程にありますが、この数字を見ると、日本の学級規模は35人学級が実現してもまだまだ世界的に見て大きすぎるのではないか、という印象を受けます。

ところが、この結果について、シュライヒャー氏は「日本は学級規模を大きくすることによって、財政支出を抑えることができている」と述べ、ここでも効率性の高さを評価しました。

この肯定的な評価は、日本の学校関係者にとって意外なものかもしれません。学級規模が大きければ、教師1人がみる児童生徒数が増え、「個に応じた指導」や子どもたちの多様性に対応しにくくなるなど、マイナス面もあると考えられます。その点を記者向けブリーフィングの席上、率直にシュライヒャー氏に聞いてみました。

シュライヒャー氏は「非常に難しい問題だと思う。学級規模が大きいと、当然それに伴って子どもたち側にも、また教える側にも課題が出てくる。それは確かだ」と前置きした上で、「学級規模が大きいことによって、教師は授業以外のさまざまな活動に使える時間の余裕が出てくる。例えば、子どもたち一人一人への個別指導とか、(部活動など)学級外での子どもたちとの交わり、あるいは一人一人の事情に応じたサポートを子どもたちに提供するといった時間的な余裕が出てくる。それは子どもたちのウェルビーイングにつながり、プラスの効果を上げていると思っている」と答えました。

--PISA2022で日本が好結果を収めたことは喜ばしいですが、「学級規模を大きくすることによって、財政支出を抑えるとともに、教師に時間的な余裕を与えている」と言われても、教師の過剰な負担が問題になっているいまの学校現場を考えれば、素直に受け入れることはできません。

シュライヒャー氏の発言は、教師の働き方が日本と海外で大きく異なっていることを踏まえた上で、日本型学校教育を肯定的に評価しているのだと思います。しかしながら、日本の学校現場の感覚とはちょっと距離があるようにも思いますので、まずは国際データの比較から日本の教師の働き方が持つ特徴を確かめたいと思います。

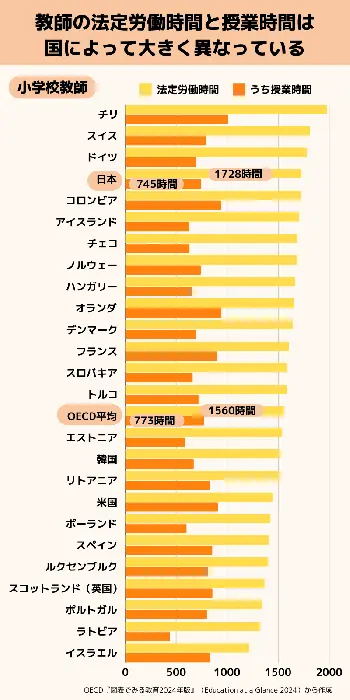

「図表でみる教育2024年版」によると、日本の教師の年間法定労働時間は小中高ともに1728時間。小学校は、授業時間を含めて比較可能な25カ国で4番目に長いです=図表⑥。これは法定労働時間なので、いわゆる時間外勤務は含まれていません。文科省が22年度に行った教員勤務実態調査によれば、年間を通じた教諭の1月当たりの時間外在校等時間は小学校で月41時間、中学校で月58時間と推計されますので、年換算すると、小学校で492時間、中学校で696時間程度と見られます。時間外勤務を含めた国際比較はありませんが、国が定める上限指針(月45時間、年360時間)を順守できるようになったとしても、日本の教師の労働時間は世界トップクラスの長さだと言ってよさそうです。

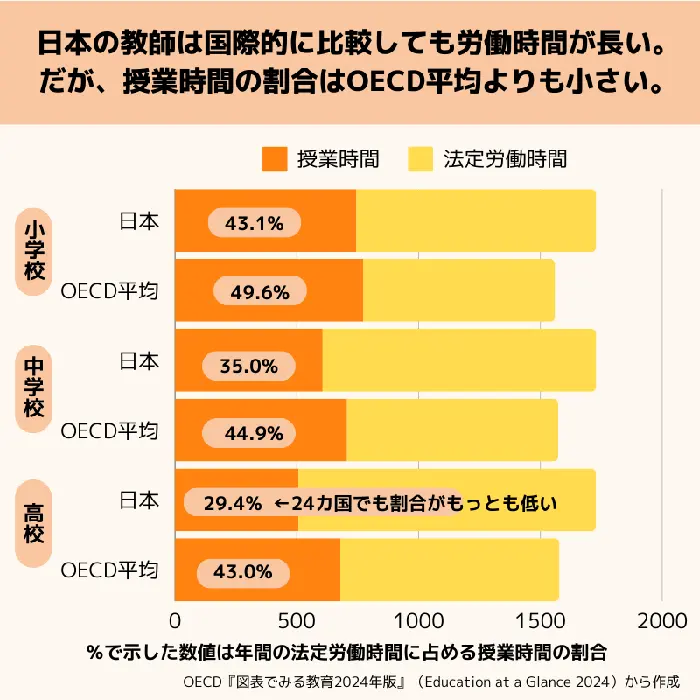

次に、年間法定労働時間に占める授業時間の割合をみてみると、国によるばらつきが大きい中で、日本は授業時間の割合が小中高ともにOECD平均を下回っています=図表⑦。小学校は43.1%、中学校は35.0%です。特に高校は29.4%で、比較可能な24カ国のうち、授業時間の割合が最も低い結果となりました。

つまり、日本の教師は労働時間が世界トップクラスの長さなのに、そのうち授業時間の割合は国際的にみて低い。教師は勤務時間の5割から7割程度を授業以外の業務に費やしています。ここが日本型学校教育の大きな特徴と言えます。

日本型学校教育における教師の働き方について、小川正人東京大学名誉教授は「教科指導と生活指導を含めた『多能工』的な役割・機能」(参照記事:中教審素案「新たな学校教育には道半ば」 小川正人氏に聞く)と説明していますが、こうした国際データで比較すると、日本の教師が持つ「多能工」的な役割・機能は際立っていることがよく分かると思います。

シュライヒャー氏は、日本型学校教育を支える仕組みとして、こうした日本の教師の「多能工」的な働き方を高く評価しています。例えば、授業時間の割合について、「日本の教師にとって授業の負担は、他国の教師に比べて低い。それは、個々の子どものサポートとか、課外活動、授業の観察などについて、日本の教師がより余裕を持って行うことができることを示している。これはプラスのポイントだ」と説明しました。日本の学級規模が大きいことについて「教師が授業以外で子どもたちと向かう時間を確保することにつながっている」として評価しているのは、前述した通りです。

同時に、シュライヒャー氏は「日本が教育にもっと資金をつぎ込むことができれば、話は別だ」とも言っています。冒頭に紹介したように、「日本は将来世代ではなく、過去世代に対してより多くを投資している」と批判もしています。

その上で、給特法改正による教職調整額の引き上げなどを打ち出した日本の政策選択について、「いま、日本は教師の質を高めることに軸足を置いている。つまり、学級規模を小さくするよりも、教師の給与を引き上げることで優秀な人材を確保しようとしている。これは日本の教育支出の金額を考えると、正しい判断だと思う。教師の質を高め、教師が時間的な余裕を持って親との対応を行ったり、教師同士で協働して授業計画を立てたりできることが大事だ。私が日本の政策担当者であっても、同じ選択をするだろう」と述べています。

日本が教育支出を現在の水準に抑え続けるのであれば、教師の待遇改善に取り組みながら、教師に「多能工」的な役割・機能の維持を求め、日本型学校教育を継続・発展させていくことが現実的な選択肢ではないか、というのがシュライヒャー氏の指摘だと思います。同時に、OECDは、日本の政府や与党が日本型学校教育の継続・発展を志向していることをよく理解しているので、その方向性をデータで検証しつつ、マクロな視点から公的支出における教育支出の増額をやんわりと促している、とみることもできそうです。

いずれにせよ、低コストで高いパフォーマンスを発揮している日本型学校教育を支えているのは、なんと言っても、日本独自の教師の働き方だということは、国際データの比較からはっきりと読み取ることができます。

--OECDが日本型学校教育を評価していることは、よく分かりました。しかしながら、日本型学校教育には課題もあります。評価していただくのはうれしいですが、課題に対応していくことも大切ではないですか。

中教審の義務教育の在り方ワーキンググループは23年12月に出した中間まとめで、「日本型学校教育の強みと弱み」を整理しています。強みには「知・徳・体をバランスよく育む全人的な教育」、それを重視する教師による「子どもたちの資質・能力の育成」、PISA2022の好結果などが挙げられました。弱みについては▽全員を同じ「正解」に導くことを目指し、過度に同調圧力を高めている▽この結果として、子どもたちを自立した学習者として十分に育むことができない▽前例踏襲の学校運営が教師の多忙化にもつながっている▽子どもたちの幸福度は世界と比べて低い--と、かなり厳しく指摘しています。

一方、今年8月27日に中教審がまとめた「質の高い教師の確保」答申では、依然として時間外在校等時間が長い教師が多く、臨時講師の確保が難しい「教師不足」や教員採用選考の低倍率化が起きている実態を受け、「現在の教師を取り巻く環境を改善しなければ、わが国の教育の質の低下を招きかねない。教師を取り巻く環境はわが国の未来を左右しかねない危機的状況にある」との認識を示しました。

こうした指摘を踏まえると、日本型学校教育が抱える課題は、①学校の同調圧力を減らし、不登校児童生徒の急増に象徴される子どものウェルビーイングへの課題にどう対応するか②学校の長時間労働を削減し、教師にいかに優秀な人材を確保し続けるか--といったところが主な内容と言えそうです。

これらの課題への対応策を考えるとき、透けて見えてくるのは、これからの日本型学校教育は、これまでと同じように低コストで高いパフォーマンスを維持できるのだろうか、という疑問です。

日本型学校教育の強みとして、日本国内では全人的な教育の良さが強調されてきましたが、OECDの「図表でみる教育2024年版」から読み取れる日本型学校教育の強みは、全人的な教育が持つ「コスパの良さ」という側面です。この「コスパの良さ」のおかげで、日本では教育に対する支出、すなわち国民負担が国際的にみて少なくて済んできたとも言えます。

しかしながら、学校現場に目を向ければ、上述した日本型学校教育が抱える課題が表面化しています。多様化する子どもたちにきめこまかい対応が求められる中で、世界最大級の学級規模で一斉授業を行ってきた従来の学校教育は見直しを迫られています。教師に世界トップレベルの勤務時間の長さと多能工的な役割・機能の発揮を求め、勤務時間の5~7割を授業以外の業務に充てることで維持されてきた日本の全人的な教育は、教師の負担があまりにも過度になってしまい、人材確保に影響が出る事態に陥っています。これらの課題に対処するためには、いずれも教員定数の抜本的な増加など学校教育のコスト増が避けて通れないようにみえます。

日本型学校教育の維持・発展を望むのであれば、そのために必要なコストが変わってきていることにもっと目を向け、社会全体で負担の在り方を議論する時機が来ているのではないでしょうか。そうした道筋を考えるとき、OECDの「図表でみる教育2024年版」はさまざまな視点を提供してくれていると思います。

◇ ◇ ◇

OECDの年次報告書「図表でみる教育2024年版」は、日本向けのカントリーノートを日本語で読むことができます。全文は英文で、各データのダウンロードもできます。