行事のピークを乗り越えた11月は「魔の11月」「11月危機」などと言われるように、荒れる学級が増える時期だ。業務過多や対処が困難な児童生徒への対応は、教員のメンタルヘルスの不調にも大きく影響を与えることが分かっている。精神疾患で休職した公立学校の教員は、2022年度に初めて6000人を超えたが、休職者をこれ以上出さないために、できることは何か━━。元公立小学校教員で現在は「先生が幸せに働ける学校づくり」をテーマに校内研修などを行うスクールコーチの岩渕佳宏氏と、「働きやすさ」と「働きがい」の両立に挑む沖縄県豊見城市立とよみ小学校(赤嶺智郎校長、児童660人)の取り組みからヒントを探った。

「学級がうまくいかないなどの問題があっても、教員は子どもと向き合いたくてやっているので、職員室に相談体制やフォロー体制と、本音や弱音を受容的に聴ける関係性があれば、精神疾患による休職者は出にくい」

そう指摘するのは、学校組織チームづくりの専門家として各学校での校内研修や講演活動を行っている岩渕氏だ。

岩渕氏は今年3月まで勤務していた大阪府内の公立小で「教員が本音でつながり合いながら幸せに働けるチーム作りをしたい」と自ら志願し、5年間、教務主任を務めていた。コーチングやアドラー心理学を教職員に実践しながらチーム作りに奔走し、気付けばその間、精神疾患による休職者は1人も出なかった。

「休職の背景にあるのは、教員の実力不足や業務過多だけではないと私は考えている。これまでメンタルヘルスが原因で休職した教員の中には、教育に熱意があり、授業力もあり、子どもにも保護者にも真剣に向き合い、信頼されていた教員もいた。それよりも、管理職や同僚との人間関係の方に原因があった」と振り返る。

「例えば、うまくいっていないことを批判されたり、『しんどい』と言えなかったり、そんな職員室になっていないだろうか。まずは学年団の教員で、何が今困っていて、本当はどうしたいかなど、お互いの価値観を共有する時間を、特に大切にしてみてほしい」とアドバイスを送る。

また、この時期の職員室の状況について「公立学校では異動があるので、組織のメンバーが1年ごとに変わっていく。1年かけてチームが醸成されていく過程で波があり、特に行事が多い2学期は、チームが少し慣れてきて価値観がぶつかる場面が増えてくる」と指摘する。

「価値観がぶつかり合うのは職員室がチームになっていく上で必要な時間ではあるが、そこで対話ができるかどうかがカギとなる。対話ができずに、人間関係を諦めてしまうと、職員室の居心地が悪くなってしまう」

どうすれば居心地の良い職員室がつくれるのか。岩渕氏は「心理的安全性など、理論で分かっても、実際にはできないことは多い」と指摘する。そこで、岩渕氏が支援する学校の校内研修では「こういう聴き方をしてくれると安心できる」「こういう関わり方をするといいよね」という具体的なことを体験してもらっているそうだ。

また、各学校を支援する中でよく聞く悩みが「思いの強い先生とのすれ違い」だ。「思いの強い先生が、その学校の中でどんどん孤立し、みんなにとっての攻撃者になってしまうことがある。その人が本当はどうしたいのかを知り、受容し、その人の変容を信じて関われる人が必要だ」と話す。

「職員室での行動だけで、その人を判断したり、批判したりしてしまいがちだが、相手の価値観の背景を知らない限り、人間関係は解決していかない。『知らない』と『嫌い』は似ている。まずは『相手のことを知る=見る・聴く・関心を寄せる』ことから始めてみてほしい」

管理職との関係が教員のメンタルヘルスの不調につながっているケースも多い。岩渕氏は「管理職がコミュニケーションをベースとしたチームビルドやマネジメントについて十分に学んだ上で、多様な価値観を持つ教員をつなげながら可能性を引き出し、パフォーマンスを最大化していくことができれば、休職どころかやりがいを発揮し、自走する教員チームになっていく」と話す。

岩渕氏も「かつては私も管理職批判をしていた」と打ち明ける。しかし、それでは現場が良くなることはなかった。「教務主任という中間管理職の立場になって初めて、管理職は教員のことも、子どもたちのことも、本当によく考えてくれていることが分かった。『管理職が学校を変えてくれる』ではなく、同じ学校をつくるチームの1人として、管理職の思いを知り、一緒になって変えていけるチームを目指してほしい」とエールを送る。

全国でも最も精神疾患による教員の休職が多い沖縄県。県教委は「働き方改革推進課」を設置するなど、教員のメンタルヘルス対策の充実を図ろうとしている。

「県教委が大々的に取り組んでくれるおかげで、学校現場としても保護者や地域にも働き方改革をアピールしやすく、動きやすくなった」と話すのは、豊見城市立とよみ小学校の赤嶺校長だ。

どこの学校も人員不足で、そうすんなりと働き方改革が進むわけではないが、同校では教員の「働きやすさ」と「働きがい」を高めるさまざまな取り組みで、メンタルヘルス対策に取り組んでいる。

まず、「働きやすさ」の面では、小さなスクラップの積み重ねだ。例えば、以前は校舎入口を早くから開錠していたが、現在は午前7時50分以降の開錠に遅らせた。朝に行っていた委員会活動もなくし、電話対応も同8時15分からに遅らせた。欠席連絡などはオンラインにし、学年費なども全て銀行振り込みに変更。また、これまでは余剰時数が各学年80~100時間あったが、これも大幅に削減し、各学年15時間程度にし、教員に時間が必要な年度初めや学期末に時間を充てている。

赤嶺校長は「大きな変化ではなく、小さな変化の積み重ねでも、教員の負担は軽減できる」と手応えを感じている。

学校にありがちな自前主義も見直しつつある。例えば、授業中に子どもが教室から飛び出してしまうような時も、これまでは教員だけで対応していたが、地域の力も積極的に頼っている。「学校にいろいろな人が来ることは、教員の力にもなるし、子どもたちも多くの人の愛情を感じることで、落ち着きが出てくる。今後も教員と相談しながら、地域や外の力を借りていきたい」と赤嶺校長は話す。

業務改善以外に「働きやすさ」において重要なのが、職員室の雰囲気だ。赤嶺校長は「教頭先生が本当に明るい。おかげで職員室は笑いが多くて、休み時間には教員たちが楽しそうにおしゃべりする声が響いている。また、再任用の先生方もいつも若手が困っていたら声を掛けてくれる」と笑顔を見せる。

赤嶺校長自身も「管理職が忙しそうにしていると、学校全体が落ち着かなくなるので、ゆったりとするように心掛けている」と話す。「教員が困っていることを見とるのが、管理職の役割。コミュニケーションが取りやすく、いつでも相談しやすい、困っていることをつぶやきやすいような職員室をつくっていきたい」と力を込める。

また、教員の「働きがい」を考える上で意識しているのが、やりたいことができる環境づくりだ。「この学校に何が必要か」を考え、校務分掌や教員研修など、教員から出てきた意見を尊重し、実行できるようボトムアップ型で取り組む。

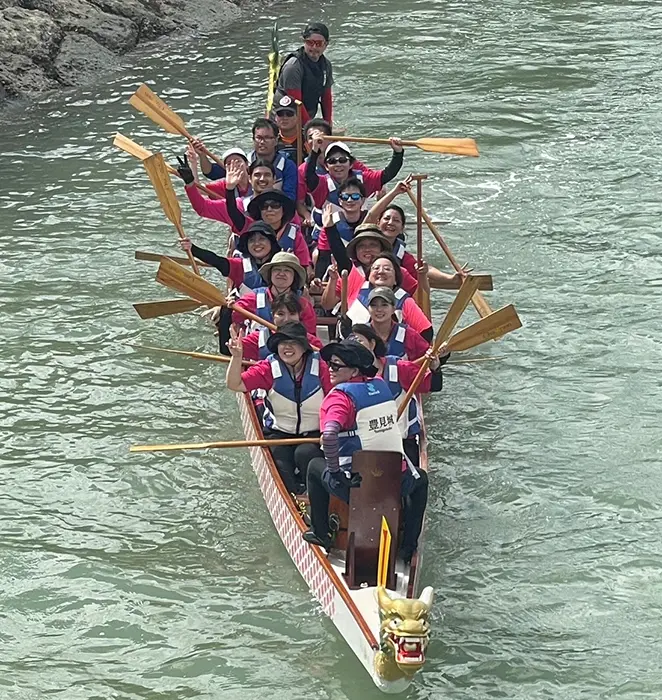

加えて、同校では「体験活動」を重視している。例えば、同校がある豊見城市は、航海の安全や豊漁を祈願し伝統漁船で競漕を行う行事「ハーリー」の発祥地で、子どもたちと教員が一緒になって取り組む海洋教育に力を入れている。

「共通の体験をすることによって、仲間との絆も深まる。それが学校の明るさにもつながっている」

こうした体験活動を充実させることで、子どもたちの自己肯定感も高まってきている。2021年度には自己肯定感に関する調査「自分には良いところがあります」に「はい」と答えた児童は66.9%だったのが、今年度は87.3%まで上昇。「学校が楽しい」と答える児童も9割を超えている。

学校行事も精選できることはしながら、子どもたちが達成感を感じられるよう、中身の充実を図っている。「子どもたちの充実感や達成感が、教員のやりがい、働きがいにもつながっていく」との思いがあるからだ。

「働き方改革も大事だけれども、教員には仕事のやりがいも感じてほしいと思っている。それがメンタルヘルス対策にもつながっていくのではないか」と強調する。