不登校の児童生徒が年々増える中、「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)」の設置が全国的に進んでいる。今年4月には新たに11校が開校して全国で35校に上り、各校ではそれぞれ工夫を凝らした教育が展開されている。この春、人口約1万4000人の大分県玖珠町に小中一貫の町立学びの多様化学校が開校した。「対話」「野遊び」「探究」という3つのユニークな教科を新設し、学校になじめなかった子どもたちの登校率(全児童生徒に占める登校した児童生徒の割合)が8割に達していることから、全国的に注目されている。どんな学校づくりが行われているのか、同校を訪ねた。

「学校の玄関にある船です。題は『過去と未来の船』。船が進む先が未来、後ろは過去なので矢印をつけました」

前期課程(小学校に相当)の教室。5年生の女子児童が玄関に飾られた帆船模型の画像を指しながら説明した。同校で毎朝と下校前に設けられている「対話」の時間。対話を通して自分や他者を理解しようと設けられた時間だ。この日は「ピクチャータイム」として、児童が思い思いに校内で撮影した画像に題をつけて作品に込めた思いを発表した。それに対してほかの児童が1人ずつ感想を述べる。

「矢印を加えたことで、船ではない別の物に見える気がしました」「船を見て過去と未来に例えるのがすごいと思いました」

脇こなぎ教諭が最後に感想を述べた。「船がただ海を渡るだけではなくて自分が歩く人生のようなものを感じました。題名を含めて面白いと思います」

玖珠町中心部から車で約10分。玖珠町立学びの多様化学校は今年4月、廃校となった小学校の校舎を利用して開校した。同町でも不登校の児童生徒は年々増えて2023年度に中学校では生徒全体の12%を占める44人に達し、町を挙げて学びの多様化学校を設置した。九州初の公立義務教育学校で、現在、前期課程5人、後期課程(中学校に相当)17人の、合わせて22人の児童生徒が通っている。

「対話」は同校が新設した教科の一つで、「ピクチャータイム」は同じ物を見ても人によって感じ方が異なることを体感してもらおうと取り入れられた。学校全体の「対話」担当でもある脇教諭は「最近、意見を持てない大人や、無関心の大人が多いことが気になった。自分の考えを持って意見を発するとともに、自分と異なる意見を認めて『違い』を楽しむ対話は、多様性の時代に大切だと考えている」と語る。

対話にはさまざまなツールが用意され、「ピクチャータイム」以外に「哲学」について語ることもある。翌日朝は「未来を奪うことができるか」をテーマに会話が交わされていた。

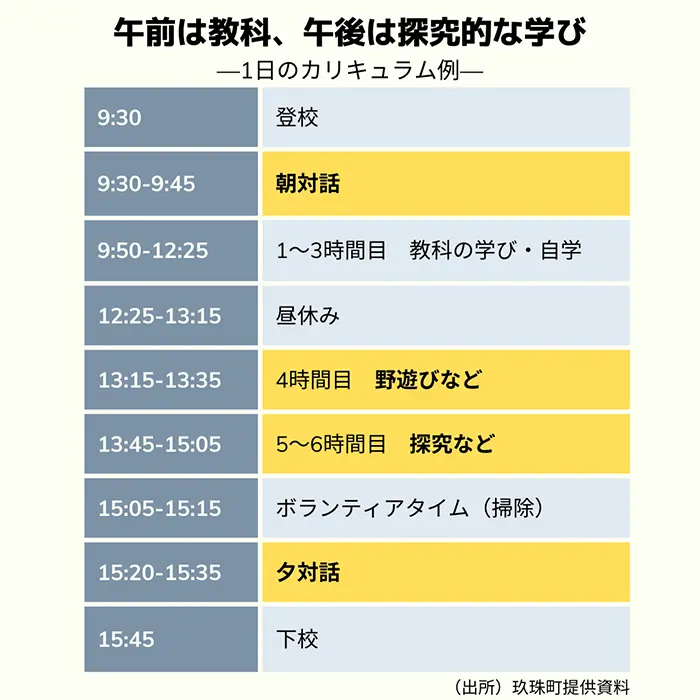

学びの多様化学校は、子どもたちの実情に応じて柔軟に教育課程を編成することができる。同校は、朝の苦手な児童生徒のために登校時間を9時半にするとともに、「対話」「野遊び」「探究」の3つの教科を新設した。

「野遊び」には豊かな自然環境から創造性を学ぶとともに健やかな心身を育むこと、「探究」には、自分たちで考えたプロジェクトなどを通じて協同して創造する力を学んでほしいとの願いが込められた。小原猛校長は「3つの教科を通して自分の好きなことを見つけるなど、まず自分の中から湧き出る気持ちを大切にしてほしい。一歩踏み出して意欲を持てば継続するので、そこから自己決定や意見表明といったことをしっかり身に付けてほしい」と語る。

「野遊び」の時間は週に40分。当初は身近な川遊びや野菜収穫などをしていたが、2学期からはひと月分をまとめてミニ登山や紅葉を楽しむ散策なども行っている。学校に行けず、閉じこもりがちだった子どもたちの体力づくりの狙いもある。担当の井上孝文教諭は「子どもたちは自然と触れ合うと元気になる。自然に恵まれた玖珠の四季を感じられるプログラムづくりを考えている」と話す。

9月には近隣の渓谷を訪れ、学校の畑で育てたスイカを冷やして食べたあと、川に入ってずぶぬれになって遊んだ。「みんな最高の笑顔を見せてくれた。『野遊び』」の日は欠席がほとんどいない」と井上教諭は語り、児童生徒が楽しみにしている様子がうかがえる。

教務主任で後期課程を担当する井上教諭は、こうした交流や「対話」などを通じて着実に生徒たちの変化を感じるという。「2学期に入ってから、生徒たちが今まで話せなかった不登校で悩んだ経験も話し合えるようになった。自分の言葉で伝える姿に非常に成長を感じている」と話す。

生徒の多くは中学3年生で、卒業後の進路選択が迫っている。不登校の時期によって学業の遅れが否めない生徒もいる中、他の教諭と協力しながら遅れを取り戻そうと取り組んでいる。「一般の高校に進学するか、通信制高校がいいか悩んでいる生徒が多いが、どこに進んでも対応できる精神的な力やコミュニケーション力をつけて卒業してほしい。将来を切り開く一歩を踏み出せるよう一緒に考えたい」

「探究」は、学校行事の決まっていない同校で、子どもたち自らが問いを立てて仲間と「協同」でプロジェクトに取り組む時間。1学期の行事として、担当の葛城菜々美教諭の下、計画づくりに参加したいと手を挙げた8人の実行委員の児童生徒とともに決まったのが「夏祭り」だ。毎週2コマを当てて「屋台」「流しそうめん」などとプログラムを決めて準備を進めた。メインは「学校での宿泊」。中学生の中には修学旅行に行けなかった生徒もいて、仲間との宿泊を楽しみに計画が組まれたという。

「探究」に多くの時間が割り当てられたことで、葛城教諭は特に授業時間が削られた他の教科の要素を盛り込むことを意識したという。流しソーメン用の竹を切ったり、人数分の材料を集めたりする作業に、算数や社会、理科などで学ぶ要素を組み込んだ。

葛城さんは夏祭り後の振り返りの中で、後期課程(中学)3年生の生徒が発言した言葉が忘れられないと話す。「他の学校ではこんなことはできなかった、この学校だからできたと言ってくれた。通常の学校のように決まった年間行事ではなく、自分たちで作り上げた行事を実行したことに達成感があったと思う。教科と探究を切り離すのでなく、さらに組み合わせた活動を一緒に考えていきたい」。2学期も子どもたちの発案で文化祭の準備を進めている。

後期課程に通う娘を持つ母親が取材に応じてくれた。以前通った学校では朝になると体調不調になることが多く休みがちだったが、今はバスの迎えが朝9時と比較的余裕があることと、教員が笑顔で迎えてくれる居心地の良さから、通学できるようになったと話す。1学期は欠席ゼロだった。

母親は同校に通ってからの変化として家族の会話が増えたと話す。「以前は学校の話をすることがなかったが、農作業や夏祭りが楽しかったなどと家で話してくれるようになった。学校でも我慢せず言いたいことを言える環境になっているようでありがたい」と語る。以前は現実味のなかった高校進学にも前向きになっているという。「今頑張っているので、親としてはこのリズムを崩さずに高校に進んでほしい思いがあるし、本人もそんな思いでいると思う」と希望を語る。

学校ぐるみのサポートもあり、同校の児童生徒の登校率は8割に達している。1学期中、「夏休みが来ないでほしい」「土日も学校に行きたい」という子もいたといい、学校には保護者から「子どもが変わった」と感謝の言葉が寄せられたという。これに対して小原校長は「子どもが変わったというより、元々持っていたありのままの自分を表現できるようになったのであり、『その成長を支えたのは家庭です』と話すことにしている。子どもがありのままでいられる安心安全な環境づくりを大人が進めることこそ大切だ」と話す。

「たけしさん、一緒に蒸し湯に入ってくれますか」

「ああいいよ」

廊下を歩いていたら不意にこんな会話を耳にした。声を掛けたのは6年生の男子児童。「たけしさん」とは小原校長だ。1週間後に予定されている別府市への修学旅行の訪問先に蒸し湯を含めてもいいかを尋ねたのだった。

同校では、教職員も子どもたちも全て本人が望むニックネームで呼ばれる。「子どもだけの世界では、ややもすると見た目や名前をもじった呼び方をして、冷やかしやからかいにつながることもある。まず自分の呼ばれたいニックネームで呼び合おうと、教員や子どもと話して決めた」と小原校長。こうしたことも子どもたちが通いやすい環境につながっているのかもしれない。

開校から半年余り。学校生活を通して児童生徒が自ら考え、自分の気持ちを発言する環境は着実に定着してきた。実は同校は間もなく校名が変わる。このきっかけも「学校の名前を変えたい」との子どもたちとの会話だった。町教委と相談した結果、子どもたちも新校名を決めるプロセスに参加して3つの候補を挙げ、今月、教育委員会で決定された。同校は12月から「くす若草小中学校」に生まれ変わり、新たな一歩を踏み出す。

開校時に校長と教員らが話し合って決めた学校のコンセプトは「みんなが主役の学校」。小原校長は今後の目標について力を込めて語った。「年度当初、1年後に子どもの笑顔があふれる学校を目指したいと考えた。多様性を認め合いながら、子どもたちは学び、育ちたいし、大人はその成長を伴走支援する存在を目指したい。そうしてみんなが主役の学校を実現したい」。