さまざまな立場の人が対等に語り合い、教育をアップデートする━━。全国的なムーブメントとなっている「オモロー授業発表会」が11月17日、東京都内の会場で行われ、公立学校の教員やフリースクール運営者、大学生などが登壇し、それぞれの実践や思いをプレゼンした。会場には子どもたちや教員、保護者や地域の人など約100人が参加。登壇者と参加者が一緒になって、これからの教育についてフランクに語り合った。

「オモロー授業発表会」は、映画『夢みる小学校』を見た㈱ワンピース代表取締役会長の久本和明さんが、「教育の本丸は公立学校」「地域の小中学校にも夢みる先生がいるはず」との思いで、2023年に関西で立ち上げた会。各地域で地域の人や保護者が主催者となり、これまでに北海道から沖縄まで約60市町村で開催されており、全国的なムーブメントになっている。

この日の同会では、埼玉県の公立学校の教員や都内フリースクール運営者、教員を目指す大学生などが登壇し、それぞれの実践や教育への思いをプレゼンした。

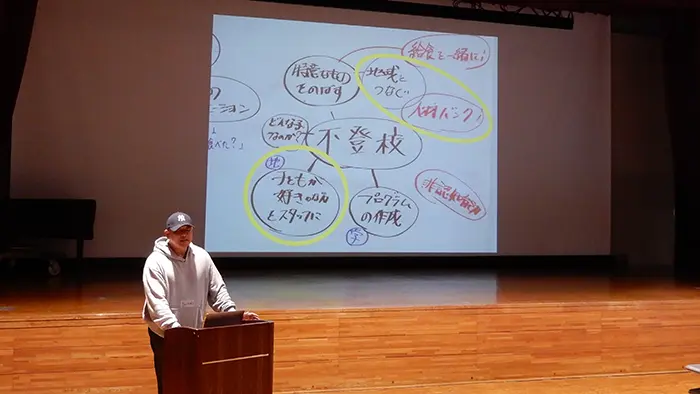

埼玉県所沢市立松井小学校の市川重彦校長は、昨年度の同校のコミュニティ・スクールの実践について紹介。「当初、学校運営協議会の会議はとても硬くて重い雰囲気だった。それを打破しようと、課題解決に向けた大人の探究学習へと転換し、ワークショップ形式でやってみたところ、活発に意見を出し合えた」と振り返った。

さまざまな課題が出されたが、その一つが「地域で不登校を支援できないか」だった。熟議の末、「人材バンクのようなものをつくってみる」という案が出された。

その一方で、地域の人からは「不登校の子どもにどんな声を掛ければよいのか不安がある」との声が上がった。そこで、同校の夏休みの校内研修を地域向けにも開き、実際に子どもたちにどのように声を掛けたらいいのか、ロールプレーイング形式で学び合ったという。

市川校長は「『学び・実践・つながり』がキーワード。みんなで楽しむことが、コミュニティ・スクールには大事なのではないか」と投げ掛けた。

元公立小・中学校の教員で、現在は都内で小中学生を対象としたフリースクール「ももの木」や「もも塾」を運営している寺前桃子さんは、フリースクールなどを立ち上げた思いをプレゼン。「子どもの自殺や不登校児童生徒数の増加を見る中で、今の子どもたちに合った教育がしたい、地域で子育てをしていきたいという思いから、第2の学校として『ももの木』を立ち上げた」と語った。

続いて、寺前さんが公立小教員だった頃の教え子である東海大学3年生の髙橋怜夏さんと、帝京科学大学3年生の服部夏梨さんが登壇。寺前さんとは小学校卒業以降も交流が続いているといい、2人は今、教師を目指している。

髙橋さんは「小学生の時、寺前先生から『あなたはあなたでいいんだよ』ということを学んだ。とにかく自信が持てない私に対し、寺前先生はたくさんの役割を与えてくれ、そのたびに感謝の気持ちを伝えてくれた。誰かの役に立つことは心地よく、子どもたちの笑顔のために力を尽くしたいと思うようになり、教師を目指そうと思った」と語り、「自分の良さに気付くきっかけや、自分に自信を持つきっかけを与えられる教師になりたい」と力を込めた。

また、服部さんは「寺前先生からは『あなた次第だよ』ということを学んだ。私は動物が好きで動物の力になりたいという思いと、子どもが好きで子どもたちと関わりたいという両方の思いをかなえたい。動物や命について学んだ自分にしかできない命の授業や、子どもたちが自ら探究したいことを考えるきっかけを与えられるような教師になりたい」と話した。

元小学校教員で現在は都内やオンラインで探究教室「探究横丁」を運営している佐藤健友さんは、「最強の『好き』の見つけ方」をテーマに講演。なかなか「好き」が見つからないという子にお勧めなのが、探究教室でも実践している「探究散歩」で、①身の回りの「なにこれ?」を見つける②写真に撮る③誰かに伝える━━の3つのステップを踏むだけだと紹介した。

「探究散歩をすることで、問題発見力が身に付く。そうすると、自分が何に心が動くのかが分かるようになる。それが『好き』への入り口だ」と話した。

会場では隣り合う人と登壇者のプレゼンから感じたことをヒントに、これからの教育について語り合う時間も設けられ、立場を越えた教育の輪が広がりを見せていた。