現行の教育課程は子どもに合っているのか――。そうした問題意識から、これまでの学習指導要領の標準授業時数を捉え直した研究が、学習指導要領の改訂作業が始まろうとしている中で注目を集めている。東京学芸大学現職教員支援センター機構の大森直樹教授は11月21日、1977年以降の中学校の学習指導要領の標準授業時数について、現職の教員に行った質問紙調査の結果を公表した。そこで見えてきたのは、現在の学習指導要領が、小学校も中学校も子どもに合っていないということだった。大森教授に、この研究が示唆するカリキュラム・オーバーロードの解消に向けた方策を聞いた。

「最近子どもたちが学童保育になかなかやって来ない。やって来ても何だかぐったりしている」

ある放課後児童クラブ(学童保育)の指導員から聞いたその一言が、大森教授がこの研究を始めるきっかけとなった。教育史が専門の大森教授は、小学校の教員に対して、これまで経験した学習指導要領の標準授業時数を比較して、子どもの生活に合っているかを聞いた。その結果、1989年の学習指導要領以降、現行の学習指導要領まで4期の教育課程を経験した教員に聞くと、標準授業時数が子どもの生活に合っていたと考える割合は徐々に減少。現行の学習指導要領の標準授業時数では、小学6年生は毎日6時間授業が行われているが、これだけ多くの授業時数や学習内容は、子どもに合っていないと多くの教員が感じ取っていることが分かった。

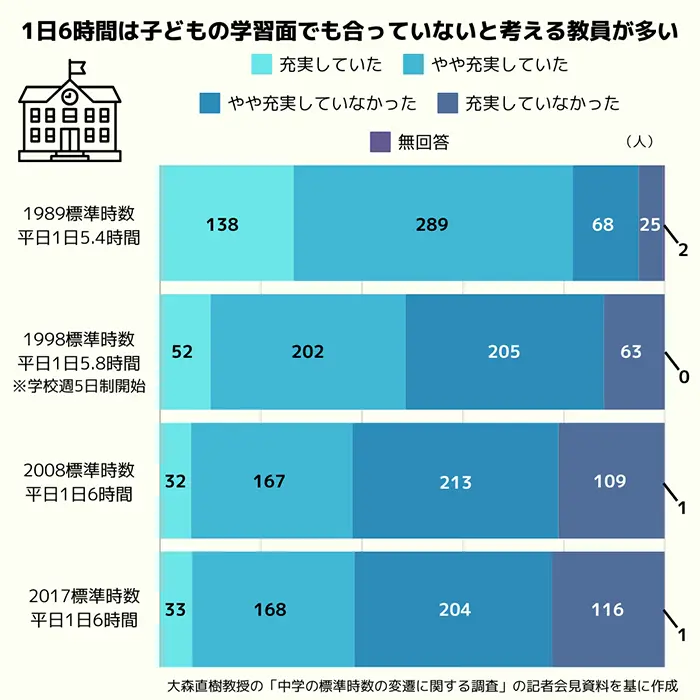

今回の調査は、いわばその中学校版で、1977年の学習指導要領から2017年の現行の学習指導要領までの5期の教育課程を対象とした。回答したのは全国40都道府県の中学校の教員1654人。そのうち、1977年の学習指導要領から現在まで5期の教育課程を経験した教員は271人、1989年の学習指導要領から現在まで4期の教育課程を経験した教員は251人だった。

この5期経験者と4期経験者に、各期の教育課程の標準授業時数は子どもの生活に合っていたかを尋ねると、「合っていた」「やや合っていた」と答えた割合は1989年の学習指導要領が最も高く、2008年が最も低かった。17年の現行の教育課程も08年とほぼ同じ割合だった。これは「各期の標準授業時数下で子どもの学習は充実していたか」という質問でも、同様の結果だった(=グラフ①)。

小学校の調査と同様の結果だったことについて、大森教授は「ある程度の予想はできていたが、驚くくらい予想通りだった」と話す。

自由記述からは「毎日6時間日課で疲弊している。標準時数は多すぎる。会議でも生徒指導でも、混み合っていて、何かをやろうとすると昼休みになることが増えた」「標準時数と指導内容のバランスが悪く、標準時数内で終わらせるのが大変」などの声が寄せられた。

今回の調査では、小学校のときにはなかった新たな調査項目として、平日の標準時数の増加が、不登校生徒や病休の教職員の増加と関係していると思うかも聞いている。

その結果、不登校生徒の増加では、「関係していると思う」「どちらかというと関係していると思う」を合わせると5期経験者、4期経験者のいずれも半数を超えていた。病休の教職員の増加に関してはさらに多く、5期経験者、4期経験者ともに8割を占めている(=グラフ②)。

自由記述からは「部活動もあり、学校が拘束する時間が長いと感じる。水曜日が5時間であるが、欠席者が減ることが多いし、ノー部活の日も休みが減る。長時間、授業や部活で拘束することが、プレッシャーになると思う」「時間も内容も詰め込みすぎだ。とにかく教科書通り『行った』という事実を積み上げれば良いと、上の方は考えているように思う。結果、子どもを主体とした授業などまやかしとなり、実際は学校生活に疲れてドロップアウトする子どもがかなり増えている」など、授業時数の増加や学校生活の多忙化が、不登校の増加につながっているという意見が目立った。

大森教授は「やはり時数の増加は中学生にダイレクトに影響を与えている」と指摘。不登校の原因は複合的であるため、1日の標準時数の増加だけをもって不登校の増加と結び付けて捉えるのは慎重でなければならないとしつつ、「そのことを割り引いても、朝何時に学校に行き、何コマの授業を受けて昼食を取り、何時まで学校にいるのかといった、子どもの生活パターンはかなり大きな要素で、学校の生活に余裕がなくなり、不登校と関係があると多くの教員が考えたことの意味は小さくない」と強調する。

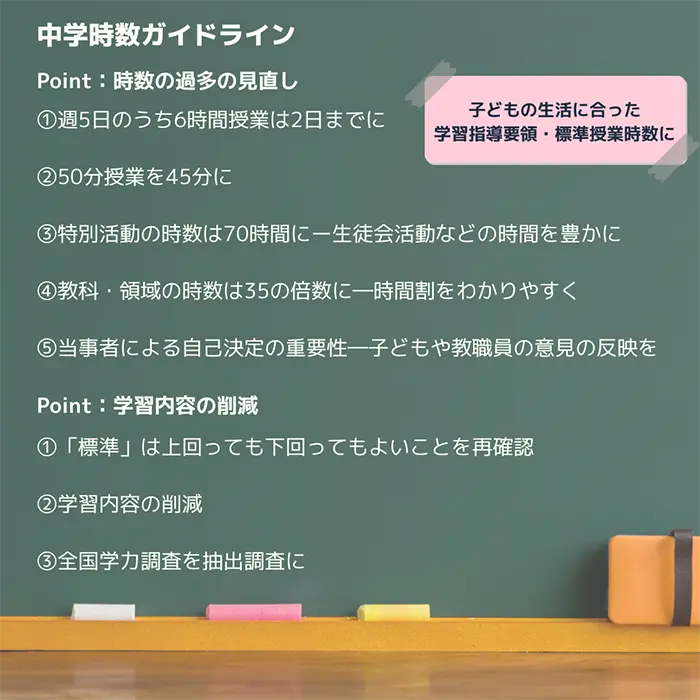

なぜこうした時数の増加が学校現場で起こっているのか。大森教授はその原因を①各学校での標準授業時数を超えた時数の積み増し②国が定めた標準授業時数自体の過多――によるためだとみる。その上で、調査結果を踏まえ、子どもに合った授業時数を実現するための「中学時数ガイドライン」を提案する。

このうち各学校の積み増しの問題は、03年に文部科学省が出した学習指導要領の一部改正に関する通知で、学年や学期、月ごとの授業時数の実績を管理することと、「各教科等の年間授業時数の標準を上回る適切な指導時間を確保する」ことを学校現場に求めた影響が大きい。これにより学校現場では、標準授業時数は最低の授業時数を指すものという解釈が広がってしまったと大森教授は批判。近年、学校の働き方改革の観点から、文科省も標準授業時数を大幅に上回る場合は、見直しを求めるようになっているが、「標準」は上回っても下回ってもよい目安であることを、文科省や教育委員会が改めて明確に示す必要があると指摘する。

そして、学習内容の削減だ。大森教授は小学校の教員らと、小学3年生の国語の教科書を分析したが、半分程度のページは、子どもにとって混乱させる内容や、ない方が子どもの利益になるような、必要のないものが占めていたという。

大森教授は「資質・能力の重視を学習指導要領が掲げたことで、教科書の中に思考力を促すことを狙いとした難しい問題が増えた。これは子どもたちにとってない方がいい。また、興味関心を引き付けようと工夫している教科書が増えたが、これこそ教員が子どもの実態や生活に合わせて工夫する授業の腕の見せ所であり、教科書に載っていると、そうした工夫の余地が制限され、授業が形式化してしまう」と、教科書は基本的な内容にとどめることを提案する。

標準授業時数の見直しでは、平日の標準時数が5.4時間だった1977年と1989年の教育課程を5期経験者、4期経験者が相対的に高く評価していたことから、ガイドラインでは、まずはこの水準に戻すことを求めている。これならば、標準授業時数は年間945時間、週27コマとなり、週5日のうち6時間授業は2日だけになる。

大森教授は「時数の増加が授業時数の授業準備の時間を少なくし、充実した授業準備、充実した授業、そして、生徒も授業が楽しい、教員も授業が楽しいという好循環を損なっている。この枠内で学習指導要領も議論すべきだ。気候変動の影響で暑い時期が長期化していることも考えると、高温多湿の教室で子どもが長時間過ごすことは、今の時代に合わない」と話す。

もう一つの提案は、授業時間を50分から小学校と同じ45分に短縮することだ。「長く大学では1コマ90分で授業が行われていたが、午前中に2コマやると教える方も学ぶ方もきつい。しかし、中学生は午前中に50分授業を4コマやっているので、それを上回る状態にある。昼食の時間が遅くなることを考えても、子どもにとって厳しい状況と考えるべきだ」と大森教授。

授業時間を5分短くすれば、6時間授業であっても従来より30分早く放課後になる。それだけ子どもの負担も減り、放課後の時間も増える。教員もその分、授業準備の時間に充てたり、早く帰ったりしやすくなるのではないだろうか。

一方で、減らすべきではない、むしろ増やすべきものもあるという。それが「特別活動」だ。現行の学習指導要領では、学級活動に35時間が充てられているが、生徒会活動や学校行事などの時数は配当されていない。自由記述でも「行事に充てる時間も無くなり、生徒同士が協働したりぶつかりあったりしながら、心豊かに成長する場面はなくなってきた」といった意見があった。

大森教授は「標準授業時数を上回っている学校が授業時数を減らそうとすれば、教科よりも特別活動を減らそうとなりやすい。しかし、生徒会活動をはじめとする自治の力を身に付ける時間をしっかり確保するためにも、70時間にする必要がある」と話す。

さらに、現行の学習指導要領で35の倍数になっていない教科については、改めて35の倍数になるようにして、年度途中で時間割を組み替えなければならない状態を解消すべきだとする。現行の学習指導要領では、音楽や美術などが該当する。自由記述では、これらのいわゆる実技教科を減らし過ぎることに危機感を抱く声も多数あった。

大森教授は「このままの標準時数と教育課程のバランスだと、本当に問題がある。そうした危機感が中学校の現場にはある」と、次の学習指導要領の議論で、標準授業時数と学習内容を子どもにとって適切な量に減らしつつ、必要な時間は確保することが大切だと呼び掛ける。