10月31日に、文科省から「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(いわゆる「問題行動調査」)の結果が発表された。政治やスポーツのニュースの陰で例年に比べると地味な扱いだった感はあるが、不登校が約34万人になったことなどが報道された。しかし、この34万人という数字が、発生件数ではなく認知件数であることは、あまり知られていないのではないか。

いじめに関しては、問題行動調査で発表される件数が、発生件数ではなく認知件数であることは、広く知られるようになってきた。そのため、いじめの件数が少なければよいというものではなく、いじめをどれだけ認知できているか、そして、どれだけ解決できているかが重要であるということが、ある程度の共通認識になっているといえよう。

一方で、不登校に関しては、問題行動調査の34万人という人数が、実際に学校を休んでいる人数だと思われているのではないだろうか。しかし実は、そうではない。

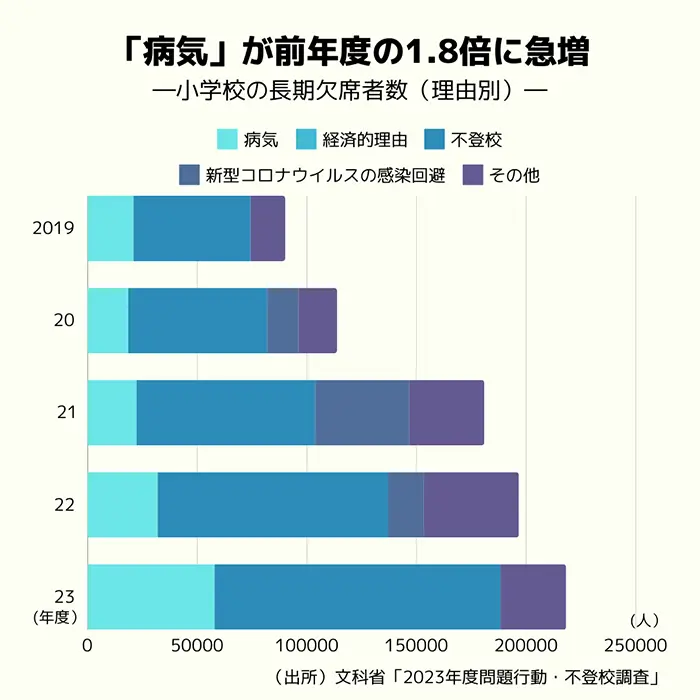

問題行動調査では、年間30日以上の欠席者が「長期欠席」となるが、その理由は「病気」「不登校」「その他」に大別される。今回の結果で特徴的なのは、小学校の「病気」で、前年度比81.2%増(3万1955人→5万7905人)と急増している。中学校の同9.8%増(4万3642人→4万7933人)と比べても、際立った増加率である。

もう少し詳しく見ると、自治体によって状況が異なる。筆者の属する熊本市も含む、全国20政令市のデータで比較してみる。小学校の「病気」による長期欠席者は、20市全体では前年度から倍増しているが、その増加率は、市によって同504.1%増から同7.6%減までさまざまである。また、最多のA市は1648人、最少のB市は27人で、その差は60倍以上となっている。

この数字を、どう解釈したらよいだろう。子どもが病気がちの自治体と、そうでない自治体があるということだろうか。それにしては、差が大き過ぎる。これは、長期欠席を、「病気」「不登校」「その他」のうち、どれで認知するかという、集計のトリックなのである。

この調査でいう「病気」は、医師の診断書などを必要とせず、「児童生徒本人の周囲の者が判断する場合も含む」とされている。つまり、周囲の大人が「病気で休んでいる」と判断すれば「病気」に、「不登校で休んでいる」と判断すれば「不登校」になり、それ以外ならば「その他」になる。従って、病気も不登校も、発生件数ではなく認知件数なのである。

長期欠席者の全体数は、30日以上という欠席日数で決まるので、ある程度客観的に測定可能である(それでも、「欠席」ではなく「出席停止・忌引等」にすれば数に含まれないなど、多少のズレはあるが)。

しかし、そのうち何%を「不登校」として認知しているかは、自治体によって大きく異なる(これを不登校の「認知率」と名付ける)。政令市で最も認知率が高いのは、先ほど紹介したB市で、96.9%である。この市ではほぼ「長期欠席=不登校」という意識なのだろう。「病気」や「その他」という認知は極めて少ない。一方で、政令市で最も低いC市の認知率は、53.1%である。この市では、長期欠席者のうち、約半数は「不登校」と認知されていないことになる。

23年度、全国の小中学校の長期欠席者は49万3440人であった。仮に全国の自治体がB市と同様の認知率だとした場合、全国の不登校数は、約47万8000人となる。一方で、C市の認知率で計算するならば、約26万2000人となる。ここから分かるように、34万人という不登校数は、各自治体がバラバラに認知したものを足し合わせた数字に過ぎない。

しかし、そもそも「病気」で休んでいるのか、「不登校」で休んでいるのかなど、区別は付くのだろうか。そして、「病気」であれば「不登校」ではなく、「不登校」であれば「病気」ではないという、そういうものなのだろうか。ここに、問題行動調査の方法に対する根本的な疑問がある。

近年、長期欠席が急増している小学校では、「病気」「不登校」「その他」の区分のうち、どのような場合にどれに当たるかについて、各自治体・各学校の関係者の間で共通認識ができていないため、今回「病気」が急増したようなブレが生じたのだと考えられる。誰かが休んだ時に、「具合が悪いのかな?」と思えば、まずは「病気」として認知するということも、起こり得ることだろう。

一方で、以前から長期欠席が多かった中学校では、関係者がある程度経験を積んでいるため、「病気」「不登校」「その他」のどれに当たるかという認識が安定しており、年度ごとの差が少ないのではないだろうか。ただし、自治体間や学校間の差は相変わらず大きいので、その点は問題である。

こうした状況を踏まえれば、「不登校」が何人かということよりも、「病気」「不登校」「その他」という区分にかかわらず、50万人に迫る長期欠席者全体への支援が重要だといえる。今回、不登校の34万人という数字に比べて、長期欠席の50万人に着目した報道がほとんどないのは残念である。

文科省も、長期欠席のうち「不登校」だけについて、欠席日数や1000人当たりの人数といった詳細なデータを公表している。しかし、今後は長期欠席全体について、そうしたデータを示すべきである。関係者の認知に左右される「不登校」ではなく、長期欠席全体に対する関心を高め、支援を促すような働き掛けを求めたい。