いわば「学習の保健室」――。通常の学級に在籍している中にも、特定の教科学習に困難を抱える児童生徒は一定数いる。東京都日野市では、そうした子どもたちに対して個別の学習支援を行う「リソースルーム」を、市内全小中学校に配置している。学習のつまずきをなくし、学習に対する自信を付けることを目的とした同市の取り組みを、実際の「リソースルーム」での学びの様子も含めて取材した。

日野市では特別支援教育の取り組みとして、通常の学級に在籍し、特定の教科学習に困難を示している児童生徒に対し、個別の補充指導などによる学習支援を行う「リソースルーム」を2007年からモデル校でスタートさせた。11年度には市内全小学校に、18年度には市内全中学校に設置した。

リソースルームは、児童生徒1人につき、週に1時間程度、基本的には1対1の個別指導が行われている。利用は校内委員会での検討を経て決定され、各校には教員免許を保有している「リソースルームティーチャー」(同市会計年度任用職員)を配置している。

小学校では主に国語と算数を、中学校では国語、数学、英語の学習の補充をしており、学習のつまずきをなくし、自分なりのやり方を見つけたり、学習に対する自信や意欲が高まったりすることを目的としている。

同市発達・教育支援センター「エール」の山口早苗特別支援教育総合コーディネーターは「各校の通常の学級においても、誰もが分かる授業に加え、個別の配慮は必要だ。しかしそうした工夫をしても、なかなか全体での授業にはついていけない子もいる。そのためにリソースルームは必要だ」と話す。

また、通級指導とリソースルームの違いについて「その子の苦手な教科の補充ができるという点が、大きな違い。通級指導では学び方など、障害による学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導を行っており、教科の予習や補習、在籍学級での学習の遅れを取り戻すための指導は行えない」と説明する。

「通級指導のほうが伸びるのか、リソースルームのほうが伸びるのか、その見極めも重要だ。学習に絞ってあげたほうがいい子は、リソースルームが適している」

実際にリソースルームでは、どのような活動が展開されているのか。同市立旭が丘小学校(半田大樹校長、児童461人)では、11年度からリソースルームが設置されている。取材時にリソースルームで学んでいたのは、1年生の終わりごろからリソースルームを活用しているという6年生のA君だ。

授業に入る前、A君の担任教諭がうれしそうに、同校のリソースルームティーチャーの鮫島玲子さんに、持参したA君の社会科のカラーテストを見せている。そこには「100点」の文字が。

「最近、A君の伸びがすごいんですよ!」と担任教諭が興奮気味に話すと、鮫島さんも「すごい、すごい!」と一緒になって喜ぶ。隣でA君は、照れながらもうれしそうな表情を浮かべている。

同校のリソースルームでは、まずその日に何に取り組むかを示した学習記録を記入する。担任教諭から「この教科のこの単元が苦手そうだった」という情報を得て、それを組み込むこともあるが、基本的には本人が困っていることを中心に、優先順位を決めて取り組むためだ。

A君と鮫島さんの間で、この日に取り組むことの確認が終わると、ゲーム性も取り入れたウオーミングアップからスタート。2つのサイコロを振り、出た数のかけ算や足し算、引き算をしたり、A君が好きだという魚の絵が描かれたカードを使って漢字を学んだりしている。

「普段の会話から、その子の興味のあることをカードゲームなどで取り入れたりして、楽しくウオーミングアップをするように心がけている。同時に、それを学習にもつなげられるよう工夫している」と鮫島さんは話す。

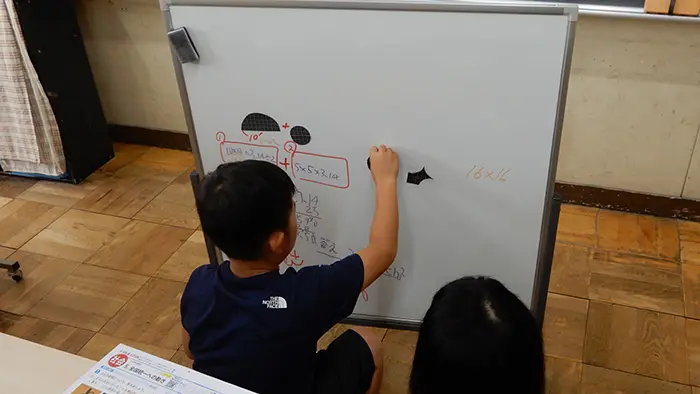

その後は、通常学級の授業で予定されているという算数の先取り学習に取り組んだ。A君に合った問題をピックアップしたオリジナルのプリントを鮫島さんが用意しており、A君は集中して取り組んでいる。

計算方法なども、その子がやりやすい方法で取り組むよう、鮫島さんは無理に一つのやり方を教えることはない。「こういうやり方もあるよ、と後で紹介はするけれども、その子によって、ベストのやり方は違うので」と説明する。机に座っているだけでなく、前方に置かれたホワイトボードに移動して学ぶなど、集中力が続くような環境の工夫もされていた。

「先取り学習をしたほうがいい子はそうしているが、復習が必要な子には復習を中心に取り組んでいる。本当に一人一人違うし、その日によっても違うので、引き出しをたくさん用意するようにしている。その子の状況に合わせて、自信を付けてもらうことが一番」と鮫島さんは語る。

A君はリソースルームの良さを「教室だと恥ずかしくて発言できなかったりするけれども、ここだと1対1で安心して学べて、発言もできるし、質問もできる。リソースルームで学ぶことで自信がついてきた」と話してくれた。

鮫島さんは、リソースルームにくる子どもたちの担任教諭とは、常にファイルでやり取りしている。その日に取り組んだ学習内容、その日の様子、できるようになったことなどを書き込み、各担任教諭からは、それに対する返事や感想、翌週に取り組んでほしいことなどが書き込まれてくるという。

「担任の先生方は本当に忙しい。放課後に話せるときは話して相談したり、情報交換したりすることもあるが、基本的にはファイルでしっかりとその子の状況を伝えることで、うまく連携をとるようにしている」

A君のように1年生から6年生まで利用する子もいれば、途中で利用を終了する子もいる。利用開始時も、終了時も、本人の希望や、担任教諭や保護者の判断も含め、校内委員会にかけて決めていくが、山口コーディネーターは「本人が教室でみんなと一緒に学びたいという気持ちが出てくることは、学習に対して自信がついてきているということでもあり、とても大事にしている」と強調する。

こうした手厚い支援が受けられるリソースルームは、利用している子どもや保護者、学校からも好評を得ている。リソースルームの取り組みが根付いていることや、特別支援教育への理解が進んだこともあり、利用希望者は年々増え、各校では順番待ちの子もいる状況だ。

同市教委では、さまざまな子どものニーズを踏まえ、リソースルームをさらに発展させていくことも考えていくとしている。山口コーディネーターは「今後は1対1だけでなく、複数でやることも必要かもしれない。また、教室に行きづらい子どもの学びへの対応なども、さらに進めていく必要がある」と今後の展開について説明する。

山口コーディネーターは「教室の中で学習についていけずに、自尊感情が低くなっていた子が、リソースルームで学ぶことで『自分はやればできる』という自信につながっている。『リソースルームで頑張ってできたことが、在籍学級でもできた』という経験を増やしていくことが重要だ」と力を込める。

旭が丘小のリソースルーム立ち上げから勤務を続けている鮫島さんは、子どもたちの変化や成長には驚くことばかりだと言う。「リソースルームは週に1回だけだが、在籍学級の先生方や家庭など、みんなでその子の成長を後押しできているのではないか」と手ごたえを話す。

「それぞれの成長スピードがある。必ず開花するときがくる」。鮫島さんはそう信じ、子どもたちの背中をそっと押し続けている。