働き方改革が叫ばれているにもかかわらず、公立中学校の教諭の4割以上で、時間外在校等時間が45時間を超えている実態が、文部科学省が12月26日に公表した2024年度の「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」の結果で明らかとなった。一方で、時間外在校等時間が月45時間以下の割合は小学校と高校で7割以上となり、授業時数の見直しを実施する割合が大幅に増えるなど、さまざまな面で働き方改革が進んでいることも見えてきた。

同調査は、教育委員会や公立学校の働き方改革の進捗(しんちょく)状況を把握するために、都道府県・市区町村教育委員会に毎年実施しているもので、今回は24年8月の中教審答申を踏まえ、所管する全ての学校で在校等時間を客観的な方法で把握し、職種別のデータを提供可能だった9割の教委に対して、23年度の教諭の時間外在校等時間の状況を尋ねた。

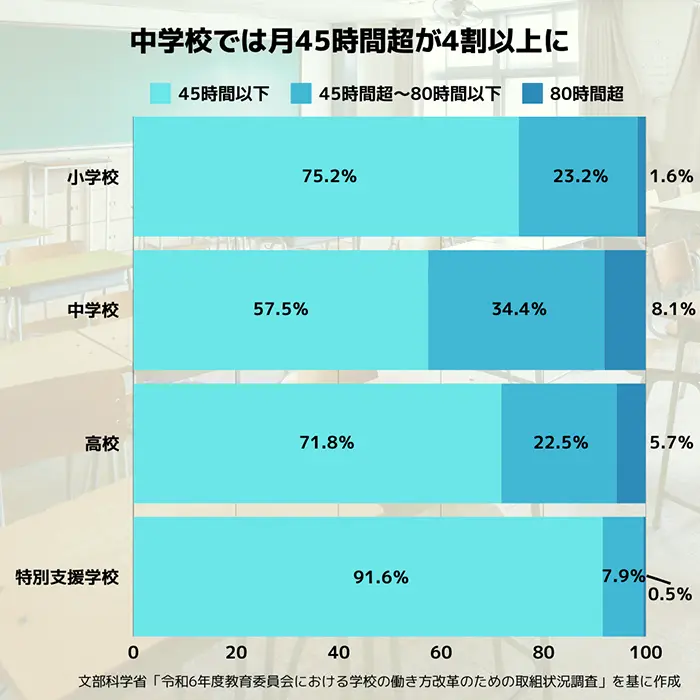

教諭の月平均時間外在校等時間を見ると、45時間以下の割合は▽小学校 75.2%▽中学校 57.5%▽高校 71.8%▽特別支援学校 91.6%。中学校では月45時間を超える教諭が4割を超えていた(=グラフ)。部活動や発達段階に応じた生徒指導などで課題を抱えている中学校は、他の校種に比べて長時間労働になりやすい傾向が伺える。

学校の働き方改革を着実に進めていくため、文科省では教委ごとに取り組み状況の可視化を進める方針で、今回、このような形で時間外在校等時間の把握を行ったことについて、同省の担当者は「全国的な在校等時間の状況を、この調査を使って毎年フォローしていくことができるのではないかと思っている。25年度の調査はそういったことを念頭に、調査の内容を考えていきたい」と話している。

25年度予算案に関して同省と財務省が合意した中には、29年度までに平均の時間外在校等時間を月30時間程度に縮減する目標も盛り込まれているが、これらの達成状況についても、この調査データを基にする方針だ。

また、答申で指摘されていた、標準授業時数を大幅に上回っている教育課程を編成している学校に対して、見直しを前提に点検を行い、指導体制に見合った計画とする指導・助言を行っている教委は82.2%で、前回調査の56.9%から大幅に増加した。学校行事の精選・重点化を行っている教委も85.7%に上った。

一方で、在校等時間の公表や、その縮減に向けた取り組み状況の公表、業務改善に向けたPDCAサイクルの構築は、都道府県や政令市に比べ、市町村の実施率が顕著に低かった。

これまで学校・教師が担っていた業務を①基本的には学校以外が担うべき業務②学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務③教師の業務だが、負担軽減が可能な業務――に整理した「学校・教師が担う業務に係る3分類」の取り組み状況を見ると、授業準備で教員をサポートする支援スタッフの参画を図っている割合が80.0%に上るなど、教員以外の専門人材や外部人材の活用が進んでいることが伺える。