国立教育政策研究所(国研)は1月15日、2019年度から22年度に、小学4年生から中学3年生を対象に行った「いじめ追跡調査」の分析結果を公表した。より多く経験しているいじめ被害として、「仲間はずれ、集団による無視をされる」が挙げられ、文部科学省が毎年実施している問題行動調査で最多だった「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」よりも多かった。「仲間はずれ、集団による無視をされる」は教師の回答では3番目に多かったが、児童生徒の回答とはギャップがあり、周囲の児童生徒や教師など、第三者が気付きにくい行為であることが浮かび上がった。

いじめ追跡調査は、同じ内容の調査を同じ地点で行い、その変化を捉えることを目的に実施。今回分析結果が公表された19~22年度の調査では、大都市近郊で農地もある地方都市の自治体にある全16小中学校の、小学4年生から中学3年生までの児童生徒4000人超に対し、毎年6月末と11月末の年2回、4年間で計8回の質問紙調査を行った。

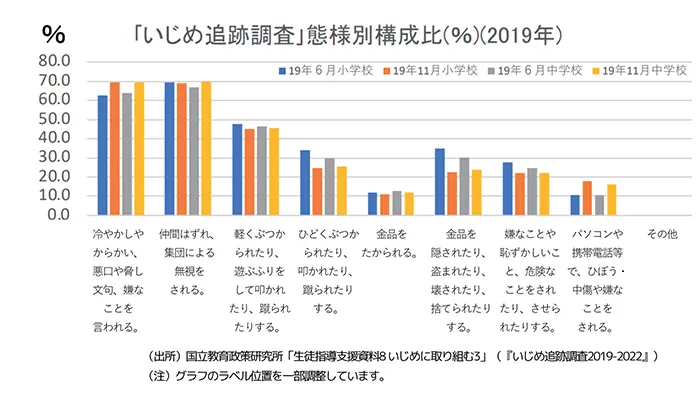

19年度のデータで、問題行動調査といじめの態様を比較したところ、問題行動調査で最多だった「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」は小学校・中学校ともに60~70%に上っていたが、それと並ぶか上回るような値だったのが「仲間はずれ、集団による無視をされる」だった。

教師が回答する問題行動調査では、「仲間はずれ、集団による無視をされる」は10%を超える程度だったことから、教師に認知されにくく、周囲の児童生徒も気付きにくい態様である可能性がある。

具体的には、問題行動調査では教師が被害者、加害者双方の話を聞いた際に結論が得られない場合は回答に反映されにくく、「仲間はずれ」「無視」は目撃証言などが得られにくいが、「叩いてけがをした」「大声で悪口を言った」というような周りの児童生徒が目撃し、客観的な証言が得られやすい事例は回答に反映されやすいといったことが考えられるとしている。

国研は「いじめ防止対策推進法の施行以降、とりわけ小学校で認知件数は急増したが、依然として認知できていない事案もあることが推察される。これらが見逃しやすいいじめの態様だという認識を持って対応することが望まれる」とコメントしている。

この他、「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする」は20~30%、「金品をたかられる」は10%前後で、いずれも10%以下の問題行動調査の結果とは、やや差があり、「ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする」「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」などにも同様の傾向がある。

国研は「調査方法の違いに基づく差と見なすこともできる」としつつ、「いじめを見逃していないか」という観点を持ち、積極的に認知していく必要があると指摘している。

また、19年度から22年度の推移では、小中学校とも、多くのいじめの態様でコロナ禍の影響が大きかった20年を除いて、緩やかに減少傾向だったとしている。