小学生の放課後の居場所となる学童保育(民間の学童保育を除く)の入所児童数が、昨年は約146万人と、過去最多だった2023年から6万人以上増加したことが、全国学童保育連絡協議会の調査結果でこのほど分かった。課題は学童保育の大規模化が進んでいることで、入所児童数が40人を超える「支援の単位」(学校のクラスに相当)が全体の4割を占め、増加傾向も顕著になっている。同協議会は「学童保育の大規模化は子どもたちに深刻な影響を与える」と警鐘を鳴らしている。

全国学童保育連絡協議会は、学童保育指導員と保護者による各都道府県の連絡協議会で組織されている。全国1741市区町村全てを対象に、24年5月1日時点での学童保育の状況を調査。入所児童数は146万5124人で、初めて140万人を超えた23年から6万1094人増加した。

また、幼児も対象としている学童保育などを含めた「その他」を除き、小学1~6年生の全ての学年で入所児童数は前年より増加。全体に占める割合では、1~3年生がそれぞれ2割から3割近くになるが、増加幅は高学年で大きく、6年生が前年比11.8%増、5年生が同10.2%増、4年生が同8.7%増となっている。

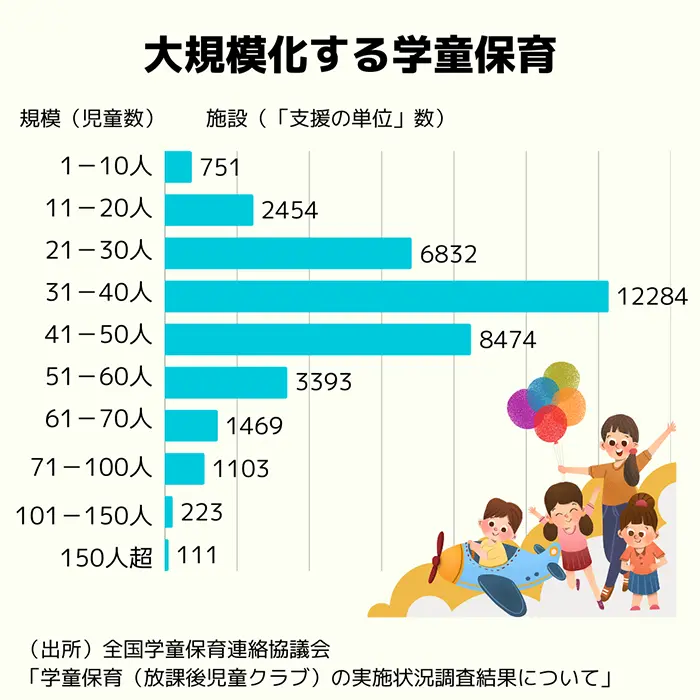

施設数に関しては、厚労省の省令で定めた基準の「児童数はおおむね40人以下」「放課後児童支援員を2人以上配置」に合わせて、15年調査以降、1つの施設でも部屋を分けて、それぞれ2人の支援員を配置している場合は、それぞれ「支援の単位」として集計している。24年の「支援の単位」数は3万7094カ所で、23年から1000カ所増加した。

この3万7094カ所を規模別にみると、児童40人以下は2万2321カ所で全体の6割を占め、前年比で27カ所(0.1%)減。一方、41~70人は1万3336カ所で同834カ所(6.7%)増、71人以上は1437カ所で同193カ所(15.5%)増と、いずれも増加していた。

学童保育の大規模化が進んでおり、同協議会は「指導員の目が全体に行き届かないこと以前に、雰囲気として騒々しくて落ち着いて過ごせないし、そのため、些細(ささい)なことでけんかが起こりやすい」と指摘する。人数が多過ぎると、子ども同士がお互いの安全に気配りすることができず、思わぬけがやトラブルの危険性もあるが、「都市部では場所がなく、地方には人が足りないという現状がある」という。

省令で定められた基準があり、国の政策も適正な規模に誘導しているが、地域の実情に応じて基準の超過が許容されている場合もあり、基準に基づいて「支援の単位」に分割する動きと、大規模化を容認する動きに二極化されているという。

同協議会は、「感染症拡大防止、事故防止の観点からも集団の規模を小さくする必要がある」と訴えている。