各産業が抱える課題について、自分たちの目線で考えた「自分たちができること」って何だろう――。東京都三鷹市立第三小学校(山下裕司校長、児童737人)の5年生が2月18日、約1年取り組んできた「産業プロジェクト」の発表会を、東京都品川区にあるコクヨの「THE CAMPUS ホールCORE」で行った。農業、水産業、工業、伝統産業の各チームが、水産業の魅力を伝える図鑑や、廃棄野菜を使ったクレヨン、伝統産業を楽しく学べるかるたなど、各産業を持続可能にしていくためのアイデアをプレゼンした。

同校の5年生125人は、総合的な学習の時間や社会科、国語科など、年間98時間をかけて教科横断的に「産業プロジェクト」に取り組んできた。

山下徹教諭は「5年生の社会科では、農業、水産業など産業を中心に学ぶ。社会科を軸に、それぞれが深めたい産業を選択し、課題解決策の具現化まで取り組もうと考えた」と説明する。

同校では昨年度から学年担任制を導入しており「学年で『産業の持続可能性』という共通のテーマに取り組みつつも、子どもたちが関心を持つテーマに分かれて深めていくことができた。常に相談でき、一緒に授業をつくっていけることは学年担任制の良さだ」と山下教諭は説明する。

昨年6月から産業プロジェクトがスタートすると、子どもたちは「農業」「水産業」「工業」「伝統産業」の中から、それぞれ自分の興味関心のあるテーマを選択。教科書やタブレットを活用し、その産業について調べたり、コクヨや水産養殖の課題解決に取り組むスタートアップ・ウミトロンなど、各分野のゲストティーチャーと学びを深めたりしながら各産業が抱える課題などを洗い出し、プロジェクトを進めていった。

例えば、農業チームは実際に野菜を育てたり、その野菜を使ったギョーザをつくったりするなど、自分たちが捉えた課題を解決するための方法をそれぞれの視点から探っていった。

工業チームはコクヨの家族のための見守りIoTサービス「Hello! Family.」の新商品企画に取り組み、伝統工業チームは染め物体験に挑戦するなどした。また、水産業チームは、学校でバナメイエビの養殖にもチャレンジ。他のチームの子どもたちも「エビの養殖はすごいなあといつも気になっていた」と話してくれた。

また、これまではあらかじめ教員が決めた製造工場に行く流れだった社会科見学も、子どもたちが一から計画した。しかし、子どもたちが考えた場所が必ずしも見学を受け入れてくれるわけではなく、難航するチームも。JTBの協力も得ながら、子どもたちが主体となって交渉を続け、昨年11月の見学当日には、農業チームは牧場や果樹園など、水産業は陸上養殖場や漁港などを訪れた。

「各産業の課題を捉え、それを自分事にして、自分たちにできることを考えていくことには苦労したが、地域の人にも話を聞いたりしながら試行錯誤していた。実際に『自分たちの行動で何か動くかもしれない』という実感を得たときには、特に楽しそうに取り組んでいた」と山下教諭は子どもたちの成長を語る。

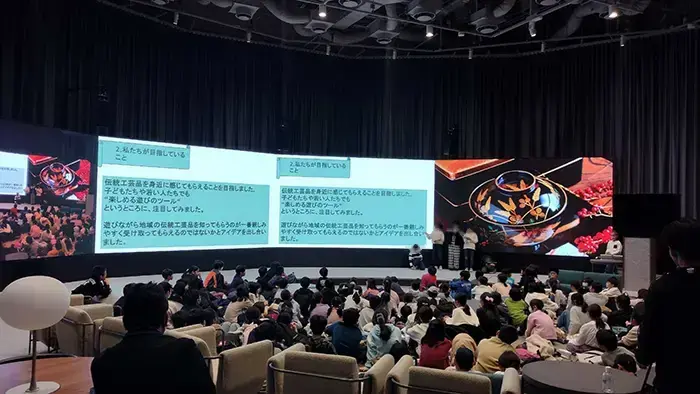

そして迎えた2月18日、各チームはそれぞれが捉えた課題を解決するために「自分たちができること」をまとめたプレゼンを行った。まず全チームがプレゼンし、各産業の上位2チームずつが決勝ラウンドに進出。8チームは緊張しながらも、コクヨの大きなステージで、堂々とプレゼンをやり切った。

「最優秀賞」に選ばれたのは、水産業の人手不足など現状を知ってもらうために図鑑やゲームをつくり、地元三鷹市のマルシェに出店を計画しているチーム。審査に加わった山下校長は、コンテンツの幅広さを評価ポイントに挙げていた。

「優秀賞」には、若い年代の人にも遊びながら地域の伝統工芸品を知ってもらおうと、オリジナルかるたを作成した伝統産業チーム。そして「三小賞」には、廃棄野菜を再利用した「おやさいクレヨン」キットの作成を計画する農業チーム、「特別賞」にはみんなが大好きなギョーザと苦手な子どもが多いピーマンを組み合わせたギョーザをつくり、フードロスにつなげることを考えた農業チームが選ばれた。

審査員を務めた一般財団法人「心豊かな社会をつくるための子ども教育財団」代表理事の豊田敬子さんは優秀賞チームに対し、「自分たちの目線で、自分たちができること、自分たちが楽しめることを考えていて、これならお金を出してもいいと思ったアイデアだった」と講評。ウミトロンの佐藤彰子さんは「三小賞」に対し、「課題を解決するまでのストーリーも素晴らしい。一消費者として買いたいと思ったすてきなプレゼンだった」と話し、コクヨの山本容子さんは特別賞について「毎日選ぶレシピがフードロスにつながるという新たな視点に感動した」と子どもたちのアイデアに脱帽していた。

山下校長は「この1年間のプロジェクトで身に付いた力は、今は感じないかもしれないが、君たちが社会に出たときにきっと感じるだろう。こんな素晴らしい場所に立って堂々とプレゼンし、タブレットを使いこなし、新たなアイデアを持っている。みんなで協働し、自分たちのやりたいことを実現できる経験を5年生でできたことは素晴らしい」と、子どもたちのこれまでの取り組みをたたえた。

今後は各プロジェクトで出たアイデアを「心豊かな社会をつくるための子ども教育財団」の助成金を活用して、具現化していく。山下教諭は「助成金をどのように使うかも子どもたちに考えさせ、自分たちができることを実行していくことになる」と展望を述べた。