3月8日は国際女性デーである。国際女性デーは1908年に米国で女性労働者が権利向上を求めてデモを行ったことに由来し、1911年に初めて記念日としてイベントが開催された。国連がこの日を国際女性デーとして定めたのは1975年。今年は50周年の節目にあたる。

国際女性デーは、さまざまな分野での女性の貢献を評価し、ジェンダーの不平等についての意識を高め、女性にとって公平な世界を作るための行動を促すことを目的とした日だ。今回は、国際女性デーに合わせ、日本の学校教育におけるジェンダーギャップ解消への取り組みと現在の課題について整理してみたい。

第2次世界大戦後、日本国憲法において男女平等が定められ、学校教育における男女平等は、理念としては1940年代後半に定められたはずだった。

しかし、学校教育における男女平等が本格的に進んだのは80年代だと言っていいだろう。79年に女子差別撤廃条約が国連総会で採択され、85年に日本は批准した。85年に男女雇用機会均等法が制定され、雇用における男女平等がこの時期に大きく進んだことはよく知られる。そして、学校教育にも変化が見られる。

象徴的なのは教育課程における家庭科の男女共修化であろう。89年の学習指導要領改訂で、中学校の技術・家庭科や高校の家庭科の男女共修が定められた。

また、学校教育を巡る状況が変化したことは、大学・短大進学率の推移にも表れている(図1)。70年代まで男女の大学進学率は大きく開いていたが、80年代に女性の(短大も含む)大学進学率は上昇し、短大を含めれば男女の大学・短大進学率は同程度になった。

憲法で男女平等が定められてから40年以上が経過し、ようやく90年ごろ、日本の学校教育はある程度の男女平等を達成したと言える。

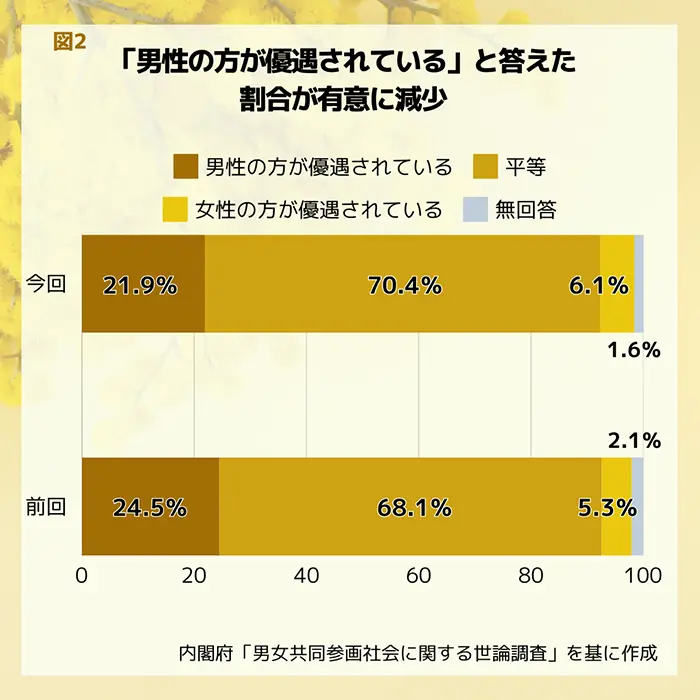

だが、2025年の現在、日本の学校教育にはまださまざまなジェンダーギャップが残っていると言わざるをえない。本紙電子版2月5日付記事(「学校は男性優遇が有意に減少 男女共同参画社会の世論調査」)では、内閣府の男女共同参画社会に関する世論調査の結果が報じられている。学校教育において男女が平等だとする回答が約7割を占めている一方で、「男性の方が優遇されている」とする回答は前回より減ったものの、まだ「女性の方が優遇されている」より多い(図2)。

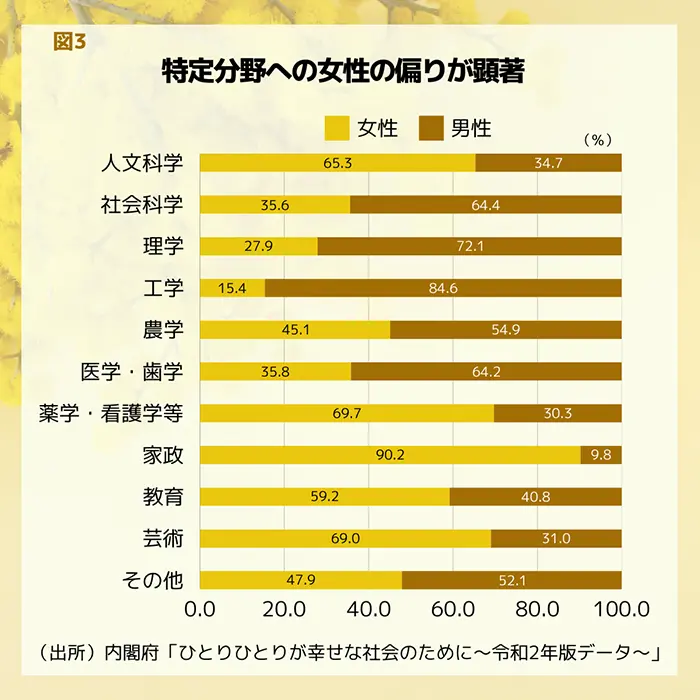

特に大学進学に着目し、最近の状況を見よう。少し前のものだが、内閣府のパンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~」には、大学の専攻分野別の学生の男女割合や研究者に占める女性割合の国際比較のグラフが示されている。日本の工学・理学分野における女性の割合は非常に低く、一方で家政や薬学など特定分野への女性の偏りが顕著である(図3)。また、日本の女性研究者比率は国際比較でも最下位レベルにあり、女性が学問分野で活躍しにくい(図4)。

このように、大学の専攻分野別の男女割合はかなり極端であり、工学、理学をはじめ医学・歯学や社会科学においても女子の割合が著しく低い一方で、家政、薬学・看護学など、芸術、人文科学において女子の割合が6割以上を占める。そして、研究者に占める女性割合は日本が他国と比較してかなり低い。

こうした状況の背景については、三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる2021(令和3)年度内閣府委託調査「女子生徒等の理工系分野への進路選択における地域性についての調査研究 調査報告書」で、かなりのことが明らかになっている。同報告書は、次のことを示している。

・地方ほど男女の大学進学率に差がある。

・地元志向が女性に強い。

・理工系分野への進学における男女差には、地域によってかなりの差がある。

・女性の理工系進学には、親世代(特に母親)の学歴が与える影響が大きい。また、地元に大学が多く設置されているかどうかも影響を与えている。

こうしたことを踏まえれば、少なくとも大学進学時におけるジェンダーギャップについて改善を図るには、特に女子の理工系進学率が低い地域において、ロールモデルとしての女性理工系研究者が小中学生と接触する機会を増やすことをはじめ、理工系に女子がいるのが当たり前だという感覚を広げることが特に重要と思われる。教員や保護者も理工系女性研究者に触れられるよう、授業参観や学習発表会などの機会が生かされることが望まれる。このためにも、学校や教育委員会と大学や企業との連携が重要だ。

大学の理工系学部で「女子枠」を設ける取り組みもなされているが、一部の大学で定員が埋まらないことが報じられている。「女子枠」自体より、「女子枠」の広報などの機会に、理工系女性研究者と児童生徒らが接することに意義があるのかもしれない。

子どもたちが性別によって将来の選択肢を狭められる状況を放置してはならない。社会全体が意識を共有し、具体的な行動を進めることが急務である。