この新連載はフランスに住む日本人ライターが、日仏の教育の「違い」に着目してつづっていく。本題に入る前にまず、連載の趣旨をお伝えしたい。

筆者は日本に生まれ育って日本で大学まで教育を受けたのち、新卒採用での就職を経験した。25歳でフランスに居を移し25年間が経過したが、そのうち半分以上の年月を、この国の教育現場に何かしら関わって生活してきた。

渡仏直後は自分自身が学生として、語学学校と大学に通った。そして子どもに恵まれてからは保護者として、幼稚園から高校まで国の公教育と周辺の学童保育、民間の教育業に接している。その中で、日本とフランスの違いを多く感じてきた。それらは「こちらの方がいい・悪い」と安易に優劣を判定できない類いの相違で、「なぜこんなに違うんだろう?」と、背景まで関心をそそるものばかり。調べて伝えて生計を立てるライター業の好奇心が募るまま、関係者に話を聞いたり本を読んだりするうちに、両国の文化や社会の理解、私自身の思考を深める一助となっている。

そのような「違い」から考える作業を読者の皆さんと共にする場を、教育新聞が設けてくださった。筆者は教育の専門家でも研究者でもない身だが、皆さんの日々の観察や思考に、別の角度からの視野や展開の手がかりをお届けできたら幸いに思う。

連載初回では、フランスで教育を受けた大人と子どもから、多く見聞きする言葉を取り上げよう。

フランス育ちの人々と話す機会が増えるにつれ、疑問から確信に変わった観察がある。会話の中で「なんで(Pourquoi)?」「どうして(Comment)?」の使用頻度が高いことだ。文字通り理由や経緯を尋ねられる時だけでなく、特にそれを求めない単純な相づちとして使われることもあり、用法を理解するまでは戸惑った。ある友人はアメリカのビジネスマンに「フランス人は何にでもすぐに”なぜ?”と聞いてくるから面倒くさい。ちょっとした指示にまで!」と言われたそうだ。それをフランスの家族たちに話したら、ニヤリと笑ってこう返された。

「私たちはそうしろって学校で習っているから。エスプリ・クリティック(Esprit critique)だよ」

エスプリは「精神」、クリティックは「批判」。合わせて「批判精神」だが、日本で生まれ育った筆者には辞書的な訳語だけでは意味がつかみきれない。学校で習うなら、日本の文科省にあたる国民教育省などの公的機関に情報があるはずだ。調べてみると、フランスの公教育を定める「教育法典」に記載があった。その根幹たる「教育の権利」を定める条項だ。

◇ ◇ ◇

【教育法典 L131-1-1条】

子どもの「教育を受ける権利」の目的は、一方では、基本的な知識と技能、一般的な文化の素養、個人の選択によって職業訓練や技術訓練の習得を保証することである。またもう一方では、子どもが人格・道徳的感覚・批判精神を発達させ、初歩的・継続的な修養を高め、社会生活や職業生活を行い、フランス共和国の価値観を共有して、市民権を行使することを可能にする教育である。

この義務教育は、主に教育施設において行われる。(筆者訳・太字)

◇ ◇ ◇

「教育の権利」によって身に付けるべき重要なコンピテンシーとして、「批判精神」が掲げられている。その表出が会話の端々での「なんで?」「どうして?」であるならば、これだけ広く頻繁に実用されているのも納得だ。読み書き・計算と同じように、義務教育で習うのだから。

この条項で「批判精神」の重要性はつかめても、実際に公教育で教わるそれがどんなものかは書かれていない。高校で数学教師をしている友人のジャン=フィリップに尋ねたら、国が教員向けに運営するデジタル・プラットフォーム「エデュスコル(Eduscol)」の「批判精神」のページを送ってくれた。「エデュスコル」は現行法や官報や学習指導要領、研修プログラム、授業準備に利用できる教材などに、教員が無償でアクセスできる場だ。

ここで具体的に「批判精神」の定義と解説がされているので、該当箇所を抜き出して和訳しよう。

◇ ◇ ◇

批判精神とは、児童生徒が現実を読み解き、啓発され、自律し、批判的な心を徐々に養っていくための訓練である。

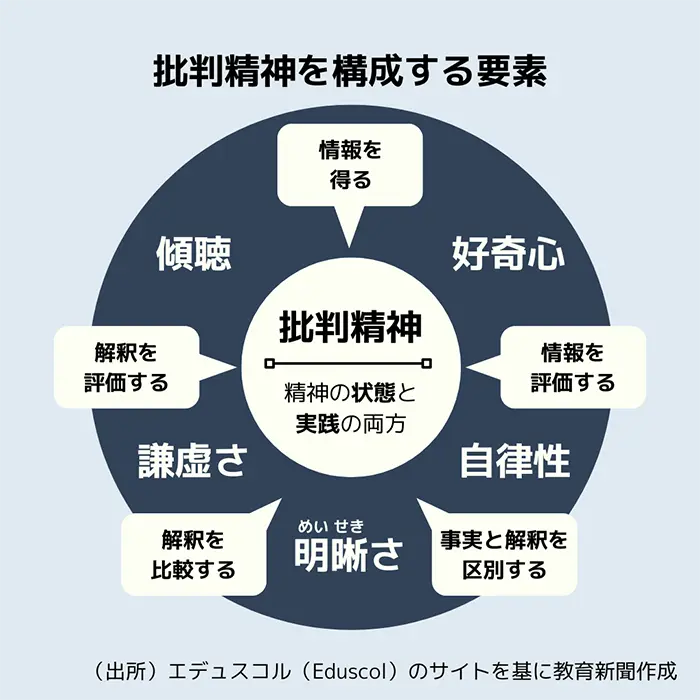

批判精神とは、ある発言や判断、事実を、その合理的正当性を認めないうちは決して受け入れないという精神的な態度である。批判精神の構築には、精神の状態(好奇心、傾聴、自律性、謙虚さ、明晰〈めいせき〉さ)、実践(情報を得る、判断する前に理解する、情報を評価する、情報源を探す、事実とその解釈を区別する、討論を受け入れる、直感にあらがう)、そして知識が求められる。(筆者訳)

◇ ◇ ◇

上記から筆者は、「うのみにしない」という日本語の表現を想起した。ある情報を前にして、まず「それは本当にそうであるか」「どうしてそうなのであるか」を問う。その情報に反応する前に必要な、確認と検討の時間稼ぎをする。そんな姿勢と思考法を批判精神と呼ぶのではないだろうか。

余談だが、フランスの公教育の教員は原則的に国家公務員で、私立校も国の指導要領に準ずる契約をしていれば、教員の人件費は国から支払われる。公立校と契約私立校で、フランス国内の全教育機関の95%を占める。「批判精神」を重視する教育がどれだけ広範囲に、一般的に行われているかが理解できる数字だ。

批判精神には「数学」や「フランス語(国語)」のように、専用の教科・科目がない。前述の教員用プラットフォームでは主に「倫理・市民」(Enseignement moral et civique)と「メディア・情報教育」(Education aux médias et à l'information)が対象教科との記載があるが、筆者が話を聞いた範囲の教員たちは加えて、「歴史・地理」や「文学」「経済」、そして高校の最終学年で受ける「哲学」を、批判精神を学ぶ科目に挙げた。

「私は哲学教師だからやはり哲学を一番に挙げるけれど、あらゆる学習機会が批判精神を実践する場になり得るし、そうあるべきとも思う。自明とされることを『本当にそうか』と考え直すことで、子どもたちの興味を引き、好奇心を喚起できるのだから」

こう話すのは、私立高校で哲学を教えるフランソワ。元歴史教師のシルヴィは「歴史を学ぶには、批判精神が必要」と断言する。

「ある出来事を解釈して歴史として論述する前に、その出来事を巡る情報の出どころに向き合う力が必要。その過程が、探究して自分で考える楽しさを与えてくれる」

フランスの義務教育の柱とされる「批判精神」。これを児童生徒に教える教員たちの側は、どのように教授法を学び、それを実践しているのだろうか。次回連載でお伝えしたい。

【プロフィール】

髙崎順子(たかさき・じゅんこ) 1974年東京都生まれ、埼玉県育ち。東京大学文学部を卒業後、出版社で雑誌編集者として勤務したのち2000年に渡仏。フランスの社会と文化について幅広い題材で取材・執筆を行う。得意分野は子育て環境、食文化、観光など。日本の各種メディアをはじめ、行政や民間企業における日仏間の視察・交流事業にも携わっている。自治体や教育機関、企業での講演歴多数。主な著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書、2016年)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA、2023年)など。