日常生活を送るためのさまざまな〝作業〟を通して、心と体のリハビリを行う専門家の作業療法士の実践は、発達障害を含むあらゆる子どもたちへの支援として効果があると言われており、米国などでは当たり前のように学校現場に作業療法士が配置されている。日本の教育界でも少しずつ関心が高まっているが、岐阜県飛騨市では2023年度から全小中学校に「学校作業療法室」を設置した。現在、作業療法士として飛騨市内の学校を毎日訪問している奥津光佳さんに、学校作業療法室での具体的な取り組みを聞いた。(全3回)

――「学校作業療法室」は、どのような形で動いているのですか?

飛騨市は小学校が6校、中学校が3校の全9校(このうち小・中併設校1校)あり、23年度から全校に学校作業療法室(OT室)が設置されました。私は平日は1日1校、毎日どこかの学校のOT室にいる形です。各校だいたい月2回訪問していて、スケジュールは各学校に事前に周知されているので、その訪問日に合わせて、先生方も相談などの予定を設定されています。私がメインで各学校を回っていますが、場合に応じて他の作業療法士や言語聴覚士、臨床心理士にも対応してもらい運営しています。

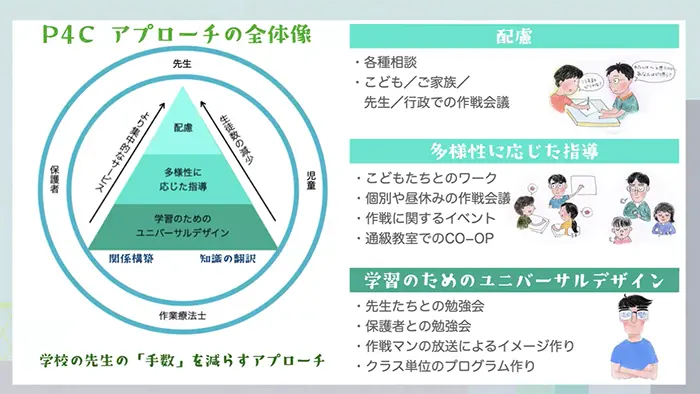

子どもたちへのアプローチとしては、大まかに3段階に分かれています(図)。まず1番上にあるのが「配慮」の段階で1対1の個別の支援、子どもや家族、先生、行政での「作戦会議」を行います。次に、「多様性に応じた指導」という枠組みで、子どもたちと教室でワークショップを開いたり、通級でワークをしたり、「作戦」に関するワークショップを開催したりなどです。その下に「学習のためのユニバーサルデザイン」という枠組みがあります。

先生たちや保護者との勉強会、さらに「作戦マン」という活動があります。「作戦マン」は給食の時間のテレビ放送を使って、私が作戦マンというキャラクターになって、「どうやればみんなのやりたいことが実現できるようになるのか」を発信するための取り組みで、やりたいことを実現するための具体的な手法を伝えています。学校にいる1日の中で、例えば個別対応をした次の時間に集団のワークショップを行ったり、給食の時間にテレビ放送をやったり、各学校のニーズと状況に応じて活動しています。

――「作戦」という言葉がキーワードになっていると思います。この「作戦」とは?

飛騨市では学校で「CO-OP approach」という手法を導入しています。子どものコーチングに特化した作業療法理論の1つで、とてもシンプルなアプローチです。目標を子どもが決めて、その目標を達成するための工夫を決めて、実際に取り組んで、その成果を確認します。これを回していきながら目標達成に向かうのが「CO-OP approach」です。目標を達成するための工夫のことを「作戦」と呼んでいます。「目標達成するための作戦を決めよう!」というふうに使っています。「CO-OP approach」は障害の有無や診断の有無に関わらず、みんなが使えるユニバーサルなモデルなので、学校作業療法室のメインアプローチに置いて、学年も性別も学級も関係なく伝えています。

なぜ「作戦」を決めるかというと、みんなができるのに自分だけ苦手な課題がある場合、単純な正攻法だと解決できないことが多いからです。ある小学2年生は、「3桁の筆算が解ける」という目標をたてました。2年生の後半の時期になっても、前半にならっていた3桁ひく2桁といった計算が難しい状況でした。そこで、一緒に考えて本人が立てた作戦が「図書(ずかく)作戦」です。桁ごとに、引かれる数を全部〇で描いて、その中で引く数を囲うという「図を描く」工夫を自分で決めて、それで計算するようにするとできるようになりました。

――「作戦」がなかなか思い浮かばない子もいると思うのですが?

やり始めは近くに先生や私がいますので、本人がどうやったらうまくいくのか、本人への質問を通して作戦を引き出していきます。質問とそれに対する答えを通して、「こうやったらうまくいくかもしれない」ということに本人が気付くことができれば、作戦が決まります。この手法の良いところは、自分で思いついた手法なので、自分で取り扱いやすいことです。教えられたやり方は、他人の技術や知識なので、自分では使いこなせないことが少なくありません。しかし、作戦というのは、自分の中のアイデアをつなぎ合わせて思いつくものなので、本人が使いこなしやすいことに強みがあります。

――作業療法士が学校に関わることのメリットは、どのようなところだと感じていますか?

作業療法士は、障害の専門家ではなくて、生活の専門家です。作業療法士は、人が食事をする、勉強する、友だちと遊ぶ、睡眠をとったり、着替えをしたり、日々の生活の全てを「作業」と呼びます。本人もしくは周囲の人が、やりたいことをやりたいように、できるようにサポートする、生活をサポートするのが私たちの仕事です。そのため、生活の中に作業療法士がいると、役立てるということが、まず大前提にあります。

その上で、学校の中の「作業」は何かと見てみると、友人関係や登校すること、学習すること、集団に参加することなど、さまざまなものがあります。そうした「作業」を教育とは別の視点から分解し、構成し直して、生活の中の工夫や知恵につなげられるということが、学校に作業療法士が関わるメリットになると思います。

――実際に学校現場に入られるようになって、気付いたことはありますか?

作業療法士側の視点ですが、やはり学校生活は複雑です。個人個人に思いや意思や考えがある。子どもの背景には家族の意思や文化や態度などがあって、子どもたちにも反映されている。個性あふれる子どもたちが多数集まっているクラスという環境の中で、先生自身も思いや哲学、信念を持ちながら、教育という仕事をしている。この複雑な状況で問題が生じていたり課題が生じていたりするということを、学校の現場に入ることで改めて知ることができました。

【プロフィール】

奥津光佳(おくつ・みつよし) ㈱りすの実常務取締役、NPO法人はびりす正会員。1993年、神奈川生まれ。作業療法を学んでいた大学生の時に山口清明氏に出会い、まったく違う作業療法の世界を知り、山口氏を追って岐阜県で作業療法士としてのキャリアをスタート。山口氏らとNPO法人はびりすを設立する。現在、飛騨市内の小・中学校で作業療法士として勤務するほか、YouTubeなどでの発信にも積極的に取り組む。