高校で公民科や家庭科を担当する教員は、生活におけるリスクを教える必要性を感じているが、実際に教えている割合とは依然としてギャップがあることが3月18日、日本損害保険協会の調査で明らかとなった。現行学習指導要領への移行が進み、両教科で損害保険について教える割合が増えつつあるが、授業時間の確保などの課題も残っている。

現行学習指導要領解説では、生活上のリスクに対する備えや自助の観点から、公民科や家庭科の中で民間保険に触れることが示されている。2022年4月の改正民法の施行により、成年年齢が18歳に引き下げられたことも踏まえ、同協会では全国の高校の公民科や家庭科を担当する教員に対し、21年度からリスクや損害保険の教育に関する実態調査を行っている。

4回目となる今回の調査は昨年12月11日~今年1月21日にかけて実施し、公民科の教員827件、家庭科の教員994件の有効回答を得た。

生活におけるリスクに関する教育を実施している割合は公民科では38.5%、家庭科では76.4%だった。これに対し、生活におけるリスクに関する教育が「必要である」「ある程度必要である」と答えた割合は公民科では94.2%、家庭科では98.7%に上った。実施率は公民科ではやや増えた一方、家庭科ではやや減少した。

さらに、損害保険に関する教育に注目すると、損害保険に関する教育を実施している割合は公民科では14.3%、家庭科では52.1%で、家庭科の方が実施率が高かった。実施率は両教科とも増加傾向にある。

公民科では「社会保障制度と民間保険の違い」(59.3%)や「保険がリスクに備えるための有効な手段の一つであること」(58.8%)などが多く、年間の授業時間は全学年で1コマ以下である「25~50分未満」が2~3割程度を占めていた。しかし、83.4%の教員が損害保険に関する教育が必要と回答していた。

家庭科では「保険がリスクに備えるための有効な手段の一つであること」(79.4%)や「貯蓄と保険の違い」(71.6%)が多く、年間の授業時間は1、2年生では「25~50分未満」が2割程度、3年生では1割未満にとどまった。損害保険に関する教育が必要と考える教員は93.7%に上った。

両教科とも、損害保険に関する教育の実施に向けて、「授業時間の確保」や「副教材・ツールなどの充実」「教科書の記載内容の充実」を挙げる声が多く挙がった。

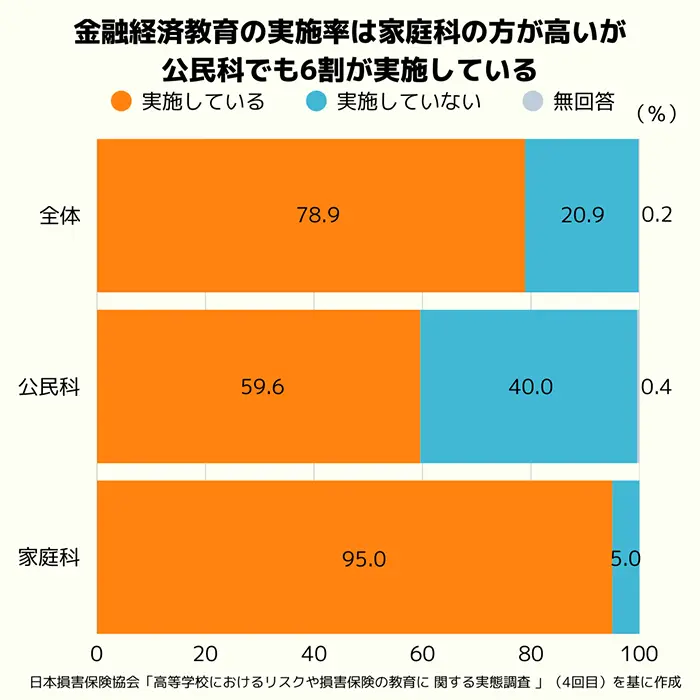

一方で、金融経済教育を実施している割合は公民科で59.6%、家庭科で95.0%だった(=グラフ)。実施率は前回調査と比べてほぼ横ばいだった。

主な内容は、公民科では「株式・債権・投資信託」(77.8%)が最も多く、次いで「クレジット・ローン」(53.6%)や「預貯金」(53.2%)が、家庭科では「クレジット・ローン」(92.5%)が最も多く、次いで「預貯金」(72.9%)、「株式・債権・投資信託」(70.3%)が続いた。

【キーワード】

金融経済教育 経済的に自立し、より良い生活を送るために必要な金融に関する知識や判断力である「金融リテラシー」を身に付けるための教育。また、社会で生きていくために必要な金融や、その背景となる経済についての基礎知識を高めていくことを目的としている。