前回の記事では「学校でのハラスメント(執拗〈しつよう〉な攻撃)」いわゆる「いじめ」が、フランスで違法行為と定められた経緯を、筆者の記憶や所感を添えて紹介した。

今回の記事では、2022年から強化された対策について記したい。

フランス政府は国民教育省の公式サイト内に、「学校での執拗な攻撃」に特化したポータルサイト「ハラスメントにNON(non au harcèlement)」を運営している。この「ハラスメントにNON」は同省の「学校での執拗な攻撃」に対する政策パッケージの通称で、フランスの小学校〜高校を対象に実施されている。

フランス政府は11月7日をこの問題の「闘いの日」とし、毎年新たなスローガンとともに、「学校での執拗な攻撃」の予防対策キャンペーンを打っている。

22~23年は「もしそれがあなただったら?」、23~24年は「遊びが誰かを傷つけ始めたら、すぐに止めろ」の言葉で、児童生徒の言動に注意喚起をした。今年24~25年度のスローガンは「君の問題は、私の問題だ」。過去2年と趣旨を変え、教員・保護者が注意喚起の対象となっている。「学校での執拗な攻撃」を児童生徒間のみの問題とせず、教員や保護者を含めた問題と扱う、との意図が明示された。

ポータルサイトのトップページには、その年のスローガンとキャンペーン動画が掲載される。本年度は加害例の再現に続き、教員・保護者が「君の問題は、私の問題だ」と述べて行動に移す様子が描かれた。合わせて、現実の「執拗な攻撃」が教員・保護者の認識よりも激しく、暴力的であることを伝える動画も作られている。

また同サイトには、わが子が被害者となった場合の保護者への行動指針(どこの誰に何を話すべきか、何をしてはならないか)が具体的に記されている。

ポータルサイトのトップページにはキャンペーン動画に続き、「学校での執拗な攻撃」の相談通報を受け付ける全国ダイヤル「3018」が案内されている。

この全国ダイヤル3018は、国が非営利団体「イー・アンファンス(e-enfance)」との協働で運営するものだ。イー・アンファンスは05年、青少年のデジタル機器利用を巡る問題への警鐘と対策強化のために臨床心理士によって創設され、08年に青少年のオンライン上の問題に対する通話相談サービスを開始。その公益性が認められ、11年より国と協定を結んだ。

その通話相談サービスが「3018」の短縮番号のもと、より広範囲の全国相談ダイヤルになったのが21年。さらに24年1月からは、オンライン上の問題のみならず、「執拗な攻撃」の相談を受けるワンストップの全国相談・通報ダイヤルとなった。現在祝休日含む9時から23時まで対応している。音声電話のほか、公式サイトからのチャット対応もある。児童生徒だけではなく、保護者や教職員の相談も受け付けている。

3018の通報先には心理カウンセラー、法律家、ITの専門家がおり、通報の内容によっては、攻撃加害者のSNSアカウントや公開コンテンツの停止を行うこともできる。またアプリ版の3018では、ネット上で攻撃に用いられた動画や画像、スクリーンショットを保存し、通報につなげるサービスもある。

23年に実施されたアンケートでは、小学生の3人に1人・中高生の2人に1人が、この番号を認知していた。また同年、3018には約5万件の入電があり、通報によって約1万4000件のアカウントやコンテンツが削除された。

「学校での執拗な攻撃」が違法行為とされた22年の新学期9月より、フランス政府はその予防と対応のプログラム「ファール(pHARe)」を作成。現在、全国全ての小学校・コレージュ(中学校)・リセ(高校)に導入している。

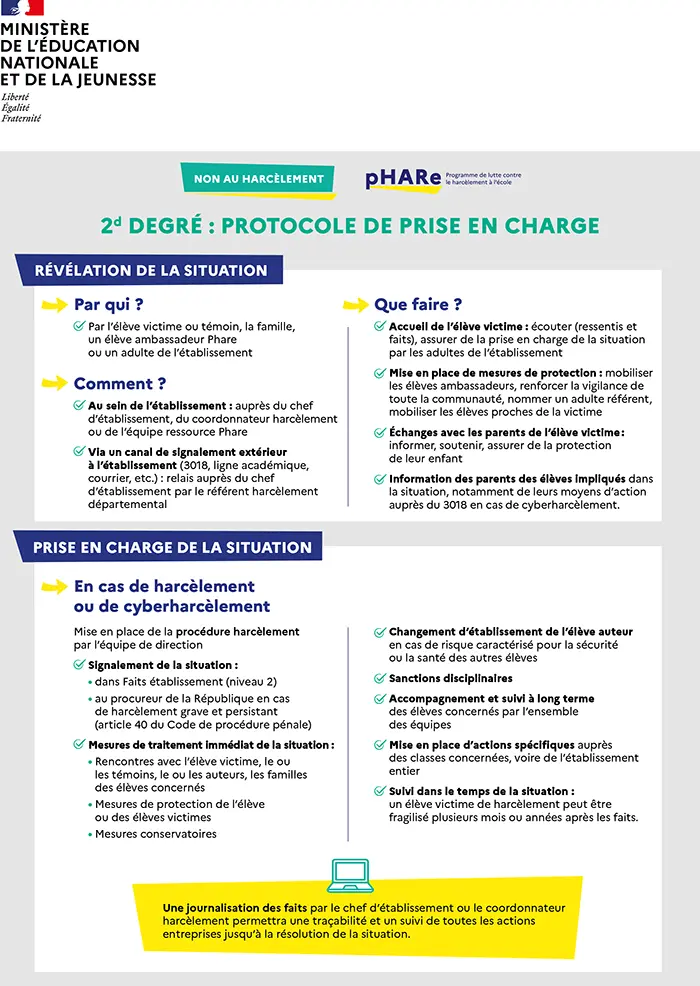

ファール(pHARe)の正式名称は「Programme de lutte contre le harcèlement à l’école(学校での執拗な攻撃と闘うプログラム)」。以下の5つの柱を立て、攻撃の起こりやすい環境・状況を防ぐ対策と、それが起こった場合の対応をプロトコル化して明示している。

1.「学校での執拗な攻撃」とはどんな現象かを、具体的に注意喚起する

2.児童生徒の周囲に保護的なネットワークを作る

3.執拗な攻撃が発生した場合、効果的に介入する

4.親(保護者)や関係者をこのプログラムにつなげる

5.校内民主主義の組織(CVC:中学生活評議会、CVL:高校生活評議会)や保健・市民生活・環境関係の評議会を動かす

このプログラムの運用のため、フランス全土の30のアカデミー(大学区)と中学校の運営主体である各県に合計400人、研修を受けた担当官が配置された。

加えて実態把握のため、毎年11月7日からの1週間、全国の小学3年生~5年生・中学生・高校生を対象に、任意・匿名での「自己評価ヒアリング調査」を行っている。結果は各校長に共有され、全国比較での状況把握に役立てている。

実際に「学校での執拗な攻撃」が発生した場合、ファールは保護者や学校がとるべき対策プロトコルを定めている。プロトコルは「状況の認識」と「状況への対策」の2段階に分かれており、その中に連載前回で触れた「関係する児童生徒のケア」や「加害児童生徒の強制転校」の措置が含まれている。

パリに隣接するヴァル・ド・マルヌ県で「学校での執拗な攻撃」対策の責任者を務め、ファールの運用に携わるアレクサンドラ・レグミジは、児童生徒を巡る大人たちの重要性を次のように語っている。

「教室にいると、大したことがないと見逃してしまう出来事が頻繁に起こる。そしてそれを見過ごすことで状況が悪化し、児童生徒の間で不安感が増大する。大人がそのようなささいな点を見落とさず、配慮して動くことが肝要だ。児童生徒たちは『大人にはこの問題を解決できない』と思っていることが多い。だからこそ私たちが、よりどころとなるべきなのだ」

ファールは運用開始から丸2年が経過したが、その実態・効果の分析検証は筆者の知る限り、まだ出ていない。現在フランスで公立の中学・高校に通う子を持つ保護者としては、22年以降、大きくはないが変化を感じる場面がいくつかあった。

まず、定例の保護者面談の際、担任教師より子に対し、「つらいことはないか、孤立していないか」の問い掛けと、「問題があったら校内のどこに行き、誰に話をすべきか」の具体的な指導がされるようになった。また11月7日の「学校での執拗な攻撃と闘う日」近辺では、関連の授業やイベント、調査などが行われていることが、学校からの連絡や子どもたちとの会話を通して、以前より多く伝えられている。

そして保護者としては、このように国が力を入れて問題を深刻に認識し、対策がプロトコル化され、毎年アクションが継続されていることに、やはり安心感を抱いている。特に全国ダイヤル3018は、児童生徒だけではなく保護者や教職員も対象としているので、「何かあったらここに」とお守りのように記憶している。

日本にも全都道府県・政令市教育委員会が運営する「24時間子供SOSダイヤル」があることは、教育新聞の読者の方であればご存じだろう。フランスのように、このサービスを保護者や教職員まで広げるような、またはスマートフォンのアプリと連動・活用するような議論はされているだろうか。DXの進む学校生活で子どもたちを守るには、現状の対策で十分なのか、どんなプロトコルやツールが必要だろうか……。読者諸氏がそれらに思いをはせるきっかけに、この記事がなればと願う。

【プロフィール】

髙崎順子(たかさき・じゅんこ) 1974年東京都生まれ、埼玉県育ち。東京大学文学部を卒業後、出版社で雑誌編集者として勤務したのち2000年に渡仏。フランスの社会と文化について幅広い題材で取材・執筆を行う。得意分野は子育て環境、食文化、観光など。日本の各種メディアをはじめ、行政や民間企業における日仏間の視察・交流事業にも携わっている。自治体や教育機関、企業での講演歴多数。主な著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書、2016年)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA、2023年)など。