「子どもが自分の学習に対して責任を持って取り組むようになる」「効果を出すために、教材研究が大変すぎる」「学力の二極化が進むのでは」――。自由進度学習への注目が高まる中、取り組んだ経験がある教員もない教員も、さまざまな「モヤモヤ」を抱えている。教育新聞が今年3月に実施した読者アンケートには、取り組んだからこそ見えてきた具体的な子どもたちの変容や、教員側が抱える課題や不安などについて、さまざまな自由回答が寄せられた。取り組んでいない教員の葛藤や不安も含め、自由進度学習の現在地を探る。

アンケートは3月14~31日に、教育新聞の購読者を対象に実施。115件の有効回答を得た。内訳として、自由進度学習(※)に取り組んだことがある教員は58人、ない教員は57人と、ほぼ同数だった。アンケート結果の概要は「【自由進度学習のモヤモヤ①】読者アンケートで見えた現状と課題」で確認できる。

今回のアンケートでは、自由進度学習に取り組んだことのある教員のうち、8割以上が今後も継続して自由進度学習に取り組む意向を示しており、そうした教員からは成果やメリットについて、さまざまな声が寄せられた。

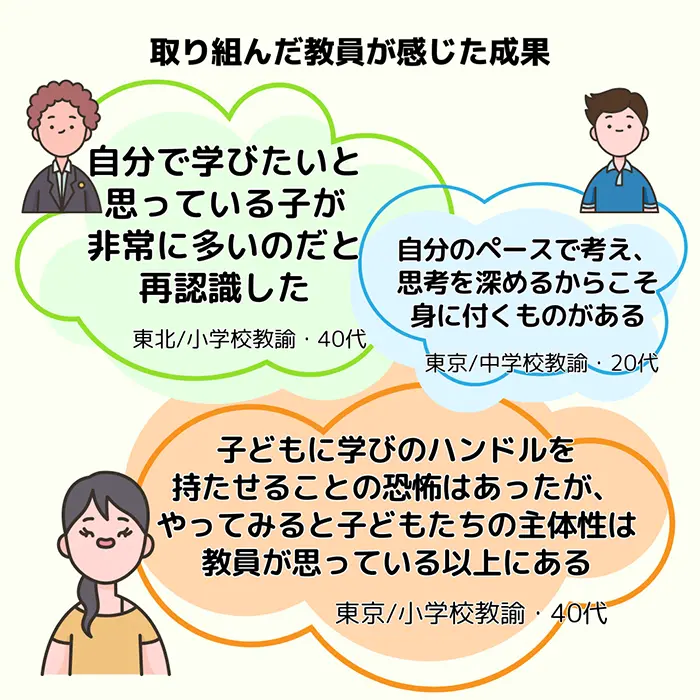

特に多かったのは、子どもたちからの高い評価だ。「指導後の児童アンケートの評価が大変高かった。自分で学びたいと思っている子が非常に多いのだと再認識した」(東北/小学校教諭・40代)、「子どもたちにアンケートを採ったら、全員が自由進度学習のほうが勉強しやすかったと回答した」(東京/小学校教諭・40代)、「生徒の満足度が高い」(九州・沖縄/中等教育学校教諭・50代)などだ。

「子どもに学びのハンドルを持たせることの恐怖はあったが、やってみると子どもたちの主体性は教員が思っている以上にある」(東京/小学校教諭・40代)と実感した教員も。

さらに「全てにおいて積極的になる。大人と子どもの関係性が変わる。子どもたちの粒が立ってくる」(東海/小学校校長・50代)、「自由進度学習に取り組む子どもたちの姿を一度味わってしまうと、やめられない。どんな子どもたちの姿が見られるのか、ワクワクしてしまう」(北関東/小学校教諭・40代)と、自由進度学習で学ぶ子どもたちの姿が、教員のモチベーションにもつながっているようだ。

他にも「自分のペースで考え、思考を深めるからこそ身に付くものがある」(東京/中学校教諭・20代)、「子どもたちの学ぶ意欲は圧倒的に高い。もう少し実践を積み重ねたら何か見えてきそう」(九州・沖縄/中学校教諭・30代)、「子どもが自分の学習に対して責任を持って取り組むようになる」(近畿/小学校教諭・40代)など、教員主導の授業と比較した上での手応えを語る回答も多くあった。

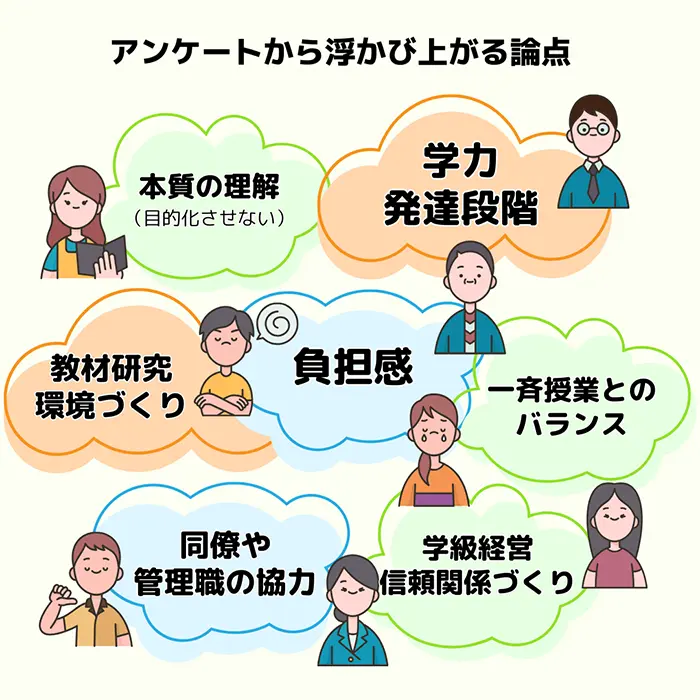

一方で、実際に取り組んだからこそ見えてきた課題についても多くの記述があった。目立ったのは「資料や教材の準備にとても時間がかかった」(甲信越/中学校教諭・20代)、「どう単元をデザインするのかを考えるのに時間がかかる」(東北/小学校教諭・30代)といった教員の負担感を訴える声だ。「効果を出すために、教材研究が大変すぎるから」(南関東/小学校教諭・20代)という理由で、「今後はあまり取り組みたくない」と回答している教員もいた。

ただ、「どれだけ準備と教材研究をするかで、子どもの学びも変わってくる。学びを深めるためには、細部まで見通した準備は不可欠」(東北/小学校教諭・40代)のように、自由進度学習のカギを握るのは、教材研究や教材準備であることも、多くの教員が実感している。

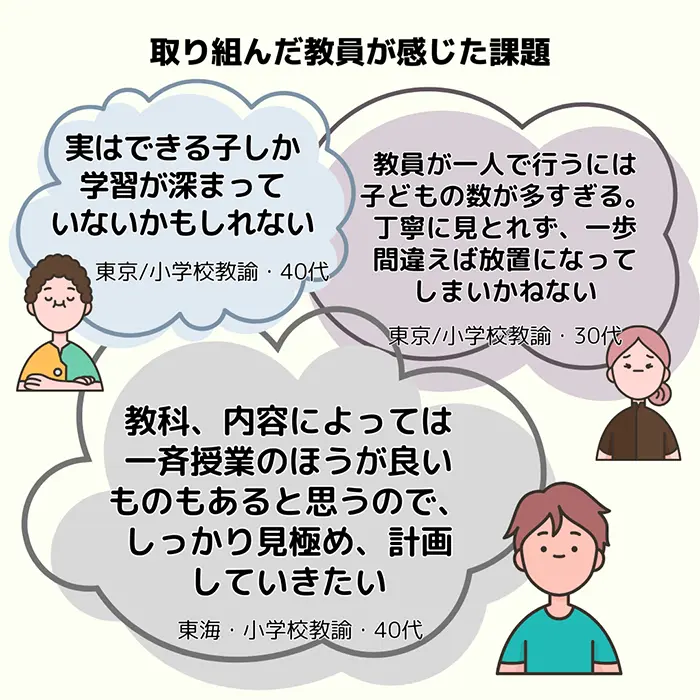

「自分が慣れてきたら、授業準備の時間は減る。教科、内容によっては一斉授業のほうが良いものもあると思うので、しっかり見極め、自由進度学習を計画していきたい」(東海・小学校教諭/40代)といった声もあり、実践の積み重ねや、自由進度学習が合う教科や単元を判断できるようになることで、負担感を減らしていくこともできそうだ。

また、「周囲の先生の理解と協力がないと難しい」(北関東/小学校教諭・40代)という声や、「『一斉指導で何が悪い』という教員との意識差」(東京/小学校教諭・50代)と、周囲の教員との関係性に課題を感じている教員も。

「学校現場は先進的な取り組みには懐疑的な意見を持つ教員が多い。国や自治体レベルで教員の更なる学びを支援しつつ、現場で還元できる取り組みの拡充を期待したい」(東京・小学校教諭/20代)、「広く知られてほしい。取り組む人が多くなり、データ量も増えたら科学的根拠になるので、さらに取り入れられるのではないか」(近畿・中学校教諭/30代)と、国や自治体レベルの後押しを望む声もあった。

さらに、「実はできる子だけしか学習が深まっていないかもしれない」(東京/小学校教諭・40代)と、成果が出ているのは一部の子どもに限られていると感じる教員も。「支援が必要な子ども、学力が特に低い子どもへの指導が難しい」(近畿/小学校教諭・50代)と、どの子に対しても必要な支援をする難しさを訴える声もあった。

「教員が一人で行うには子どもの数が多すぎる。丁寧に見とれず、一歩間違えば放置になってしまいかねない」(東京/小学校教諭・30代)、「36人学級だと、正直見逃してしまう」(中国/中学校教諭・20代)と、1クラスを1人の教員で見ることへの限界を訴える声も複数あった。

また、「学習がタスク化してしまい、終わらせることが目的になってしまいがち」(近畿/小学校教諭・40代)といった悩みや、「評価の仕方をどうするか。カラーテストだと、結局こちらがコントロールしてしまう」(東京/小学校教諭・40代)と評価への課題も聞かれた。

「自由進度学習に取り組んだことがない」と回答した教員57人からは、興味があっても取り組めないジレンマや、本当に子どもたちに良い影響があるのか、自由進度学習への懐疑的な声も届いている。

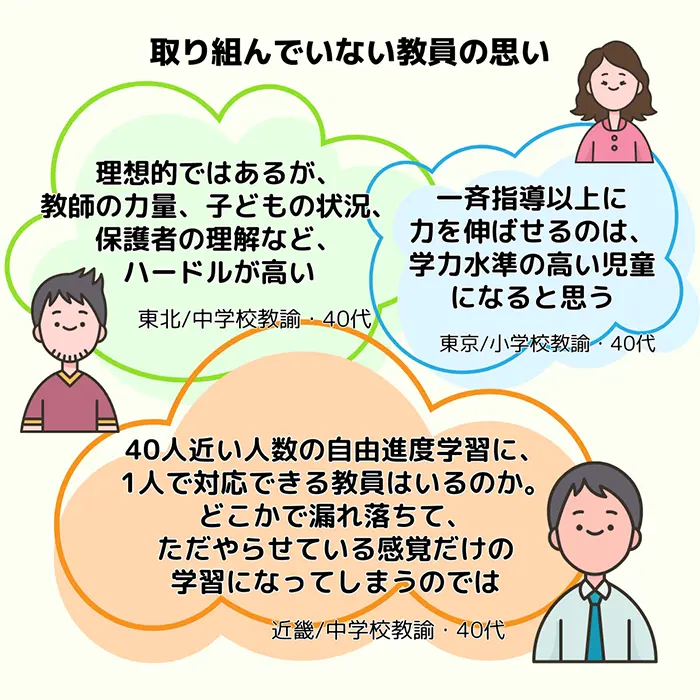

例えば「同調圧力の中で、自分だけ特別なことはできない雰囲気がある」(東京/小学校教諭・50代)、「理想的ではあるが、教師の力量、子どもの状況、保護者の理解など、ハードルが高い」(東北/中学校教諭・40代)などの葛藤を抱いている教員は多い。

「参考になるモデルケースや経験がなく、取っ掛かりにくい」(北海道/小学校教諭・50代)、「自由進度学習に関心は高いが、調べると小学校での実践が多く、ハードルが高いイメージ」(東海/中学校教諭・40代)など、実際の授業のイメージがつかめず、進め方が分からないという教員の声も。

また、「基礎学力ありきの自由進度学習だと思っている」(近畿/小学校教諭・30代)のように、発達段階によって適正を見極める必要性を訴える声や、「自由進度学習で一斉指導以上に力を伸ばせるのは、学力水準の高い児童になると思う」(東京/小学校教諭・40代)、「能力の高い子どもには有意義で、苦手な子どもはどんどんやらなくなり、学力の二極化が進むと思う」(南関東/中学校教諭・40代)との懸念も。

「40人近い人数の自由進度学習に、1人で対応できる教員はいるのか。どこかで漏れ落ちて、ただやらせている感覚だけの学習になってしまうのでは」(近畿/中学校教諭・40代)、「現在の日本の教育制度にはなじまないと感じる」(東海/小学校教諭・40代)と、自由進度学習のシステムに懐疑的な意見の教員も複数いた。

今回のアンケートでは、ここ1~2年で自由進度学習に取り組み始めた教員が多かったことが明らかになっている。「本人の意欲で進むことは評価する価値があるが、長い目で見て本当に正しいのか、判断に苦しむ」(東京/小学校臨任・60代)といった声があるように、まだ試行錯誤のフェーズではあるが、自由進度学習をする上で押さえておきたいポイントや今後の展開も、自由回答から見えてきた。

まず、「自由進度学習の本質的な理解」を求める声が多く見られた。「自由進度学習という言葉が独り歩きして、本質が見過ごされている気がする」(東京/小学校教諭・30代)、「あくまで学習の手法の一つ。自由進度学習をするための学習にならないように気を付けねばならない」(北海道/小学校教諭・40代)、「うわべの手法だけを真似している人が多いので、なぜ自由進度学習なのか、本質的なところを職員で共通了解をとらなければいけない。子どもたちにもその価値や意味、目的を共有することが重要」(近畿/小学校教諭・50代)といった指摘が目立った。

また、自由進度学習をする上で「学級経営」の重要性を訴える声も多かった。「児童同士の関係性、教師と児童の信頼関係が高くないと、上手くいかない」(東京/小学校教諭・40代)、「学級経営、学年経営が上手くできているかどうかで、自由進度学習の質が変わるため、学級・学年経営の向上のための研修も必要」(北海道/小学校教諭・40代)、「自由進度学習は学び方ではなく、学ぶ環境設定がとても大事。子どもたちのつながりや関係性、好き嫌いを超えた仲間意識、ピアな部分である学級経営の下支えがなければ成立しない」(近畿/小学校教諭・50代)などだ。

「こんなに学力の差が歴然とする中で、一斉指導の限界を感じている」(九州・沖縄/中学校教諭・30代)、「学校教育の中では、生徒が自由に学ぶ瞬間が少ない。生徒が何を学ぶべきか選択し、そこに価値づけていくことが大事」(近畿/中学校教諭・20代)といった声も寄せられている。

また、今後については「学習の基本は一斉学習で良いと思うが、たくさんある授業時間の一部に、自由進度学習やその他のさまざまな学習形態を取り入れていくことが望ましいと思う」(北関東/小学校教諭・40代)、「一斉授業か自由進度学習かの二者択一ではなく、子どもに学習を委ねる割合を増やしながら、教師が伴走し、バランスよく授業を行っていくことが大切」(東京/小学校教諭・40代)といった声が複数挙がっていた。

読者アンケートに寄せられた声を踏まえ教育新聞では、自由進度学習に詳しい東京学芸大学の佐野亮子講師を招き、実際に現場で自由進度学習を実践している教員らとの座談会を実施した。この座談会の内容は後日、詳報する。

※今回のアンケートでは「自由進度学習」の定義を「児童生徒が計画を立て、それぞれの進度で学んでいく学習方法。特定の教科の一つの単元の中で行う『単元内自由進度学習』や、複数の教科や単元にわたって行う自由進度学習がある」としている。