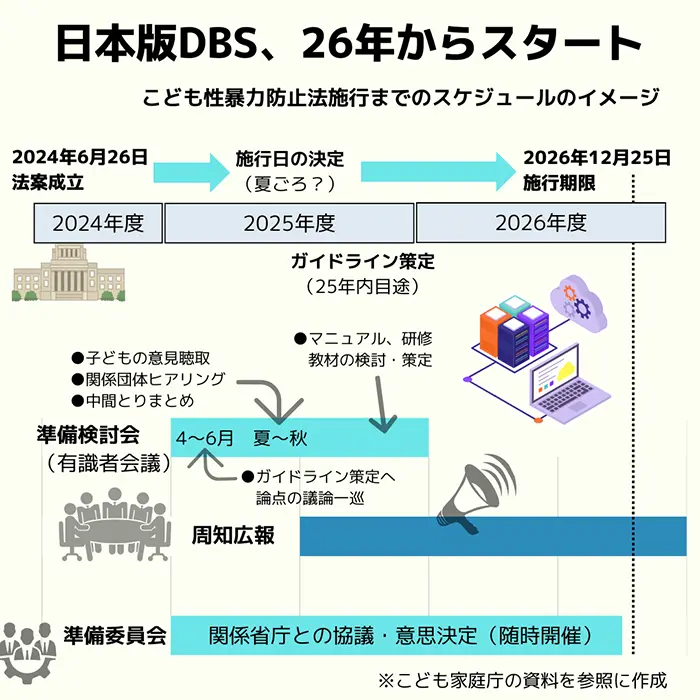

こども性暴力防止法の施行によって2026年に運用が始まる「日本版DBS」。性犯罪歴の照会対象となるのは、どんな職種、どんな事業の従事者なのか。明確となっている学校教員のほか、学校現場で働くさまざまな職種の従事者も子どもとの関わり方によっては対象となり得る。その線引きは年内にも策定されるガイドラインで示されるが、検討議論の中で方向性が見えてきた。ただ、業務内容によって学校設置者など現場が判断しなければならない場面も出てきそうだ。

こども性暴力防止法では、学校や保育所の設置者、子どもに関わるさまざまな事業者に性暴力防止措置が義務付けられる。軸となるのは、子どもと接する従事者に特定の性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」。学校や保育所などに制度の参加が義務付けられ、民間事業者は国の認定を受けて制度に参加する。

確認の対象となるのは、どういった職種なのか。

こども家庭庁は4月21日、同法施行準備検討会の初会合を開き、ガイドライン策定に向けた議論がスタートした。検討会は学識経験者、弁護士、自治体や学校法人、保育団体、労働団体、被害者支援団体、保護者の代表といった、さまざまな分野の専門家や関係者ら16人で構成されている。

同日の検討会初会合では、DBS制度の対象として、①対象事業の範囲②対象業務の範囲③対象条例の範囲――といった点を中心に議論された。

対象業務の範囲では、学校や保育所で働くさまざまな職種について議論された。学校には教員のように対象となることがはっきりしている職種以外にも多くの人が従事し、出入りしている。学校事務職員、送迎バスの運転手といった、学校によって子どもとの接し方が異なることが考えられる職種がある。ただ、同法の前提として、犯罪歴といった極めてセンシティブな個人情報を扱うため、確認対象を必要以上に広げることを想定していない。

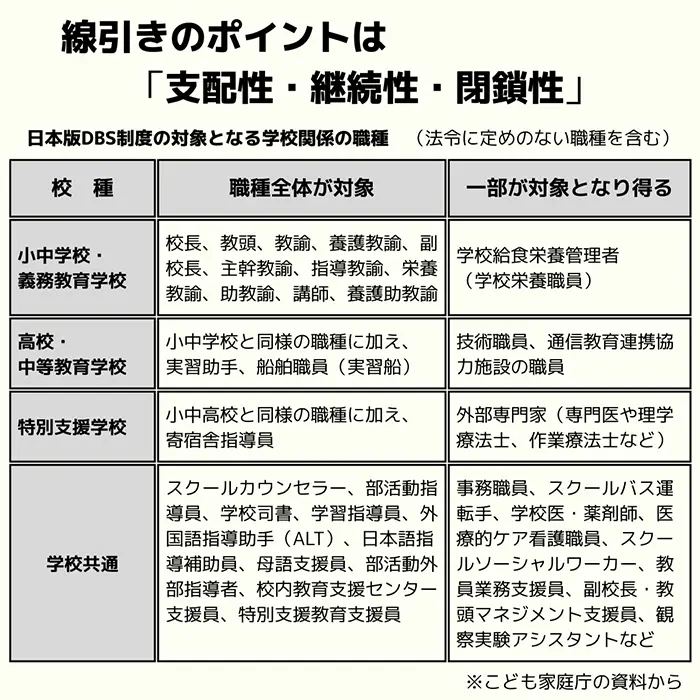

こども家庭庁側が示したポイントは「支配性・継続性・閉鎖性」だ。

同庁は「業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性を満たすものであれば、対象にすることが適切」としている。検討会では、職種全体として対象になるものと、業務内容によって一部が対象となる職種が分類表で示された。だが、それでも分類表に示されていない従事者やボランティアなどの事例が、検討会構成員から指摘された。

嵯峨実允氏(藤華学院理事長)は「私立学校では大学生のOB・OGがティーチングアシスタントとして生徒と接するケース、土曜日に外部講師を招いて生徒の興味・関心に応じた講座を継続的に開催するケースがある。(分類表で示されていないのは)対象外と見てよいのか」とただした。同庁担当者は「これらは基本的に対象となる」との考えを示した。

齋藤梓氏(上智大学総合人間科学部心理学科准教授)は「教育実習の大学生も子どもと1対1になる機会はあり、子どもにとって支配性のある立場。また、実習生を監督する者は、どう監督することが大切なのか、踏み込んで議論してほしい。学校でのボランティア活動も同様のことが言える」と丁寧な議論を求めた。

松下晋也氏(福井県教育庁学校教育監)も「学校現場には幅広く、いろいろな職種の方が入っている。県単位、市町村単位で採用する場合もある。また、読み聞かせのボランティア、探究学習での協力者、こういう方々は対象となるのか」と問題提起。この論点では、さまざまなケースについて意見が出された。

川田琢之氏(筑波大ビジネスサイエンス系教授)は「複数の業務を兼務する例もある。普段は学校の事務をしているが、朝はスクールバスの運転手というケースが考えられる。対象となる仕事とならない仕事を兼任している場合も、意識して具体的に分かりやすく定めることが必要だ」と注文。こども家庭庁側は、支配性、継続性など子どもとの関わり方で線引きし、対象の業務を明確にしていく意向を示した。

例えば、給食の調理員は学校、保育の現場で継続して食育指導をしている場合は対象となり、学校とは別の施設で調理し、子どもたちと接する機会がない場合は対象とならないといった例が挙げられ、同じ職種でも実態に合わせた線引きを示していく方針だ。「清掃を担当する業務でも、さまざまな補助的業務を担う学校職員がウサギ小屋の管理・清掃を担い、休み時間に飼育のやり方を教えるなど、子どもと触れ合いがあるケースは対象となり得るし、児童生徒が下校した後に清掃のため学校に入る業者は対象にならない。学校、保育の現場でそれぞれ違うので、現場によって判断していくことになる」と説明した。

川田氏は「個別に挙げるときりがない。基本的な考え方を示す必要がある。さらに職種の区分よりも、子どもと接するかどうか、業務、職務のレベルで対象を示すべきだ」との考え方を示した。

同じ職種でも業務の実態によって対象となるかならないかが分かれると、学校設置者など現場で判断することが求められる。「学校によって運用が異なると、対象職種を広げた学校と限定した学校の判断の差がそれぞれの学校の評価につながる可能性があり、生徒募集にも影響を及ぼすことにならないか。また、対象となる従事者にその理由を説明する必要や困難さが生じる。学校設置者の負担が大きくなる」といった懸念も示された。同庁は利用しやすいマニュアルを作成し、学校側の負担軽減を図るという。

同21日の検討会では、対象事業、対象条例の範囲も議論された。

民間教育事業は参加が任意で、国の認定を受けて従事者の犯歴照会が可能となるが、子どもの安全を守る観点からいえば、なるべく多くの事業者が認定されることが制度の実効性につながる。

学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなどの民間教育事業では、①子どもに技芸や知識を教える②標準的修業期間が6カ月以上③対面で指導④事業者が用意する場所で指導⑤指導者の人数が3人以上――という対象要件が、こども家庭庁から示された。

日常的に宿題の面倒をみることがある、こども食堂の学習支援や芸能事務所でのダンス指導なども含むといい、教育が主な事業でなくても認定対象になり得る。

また、「6カ月以上」という要件は開催の間隔や頻度は関係なく、夏休みのキャンプと冬休みのスキー合宿を一連のプログラムとして実施する場合や、小学4~6年の3年間で年1回のキャンプを定期的に開催し、同一の児童が複数回参加可能という事業も想定される。

検討会の議論では、「学習塾には塾長1人、アルバイトを雇っても1人程度という小規模事業者は多いが、個人的にはDBSの網は掛けるべきだと思う。(要件の)3人は多い。2人ではどうか」という対案が出された。また、家庭教師、ベビーシッターのマッチングサイトに関しても複数の構成員から意見が出され、「個人事業者のベビーシッター、家庭教師を対象とできるような中立的な機関による犯歴照会はできないか。小規模事業者が準備、調査などに対応するためにも必要」といった提案もあった。

また、犯歴照会の対象となる対象法令は定められているが、対象とする都道府県条例は今後、政令で定める必要がある。こども家庭庁は、迷惑防止条例、青少年健全育成条例の関係規定を対象とする方針を示した。特に異論は出なかったが、上谷さくら氏(弁護士)は、対象となっていないリベンジポルノ防止法、刑法175条のわいせつ物頒布罪について、3年後の見直しでの検討を要望した。

【キーワード】

日本版DBS 学校や保育所の設置者、子どもと接する事業者が就業予定者の性犯罪歴を照会する仕組み。英国の前歴開示・前歴者就業制限機構(Disclosure and Barring Service、ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス)を参考に導入された。性犯罪歴がない場合は確認書が事業者に交付され、性犯罪歴がある場合は本人に通知される。本人が内定を辞退すれば、事業者に犯罪歴が通知されない。現職者も確認対象となり、性犯罪歴があれば、子どもと接する職種から配置転換される。