子どもを中心に感染し、激しいせきが続く「百日ぜき」の流行が続いている。国立健康危機管理機構が4月30日に発表した、4月14~20日(2025年第16週)の全国の患者数は前週比662人増の1884人となり、4週連続で過去最多を更新した。同機構によると、年代別では10代が圧倒的に多く、今後、子どもを中心に患者が増加する可能性がある。

百日ぜきはせきが長引くのが特徴。2~3カ月程度とかなり長期間続くことが病名の由来だ。百日ぜき菌の感染による気道感染症で、新型コロナウイルスと同じ感染症法の5類感染症に分類されている。感染経路は飛沫(ひまつ)感染、接触感染で、子どもを中心に感染が拡大し、乳児は重症化する危険性がある。

経過は、①カタル期(約2週間) かぜの症状で始まり、次第にせきの回数が増え、程度も激しくなる②痙咳(けいがい)期(2~3週間) 特徴のある発作性、痙攣(けいれん)性のせきとなる③回復期(2~3週間) 激しい発作が次第に減衰する――と続く。

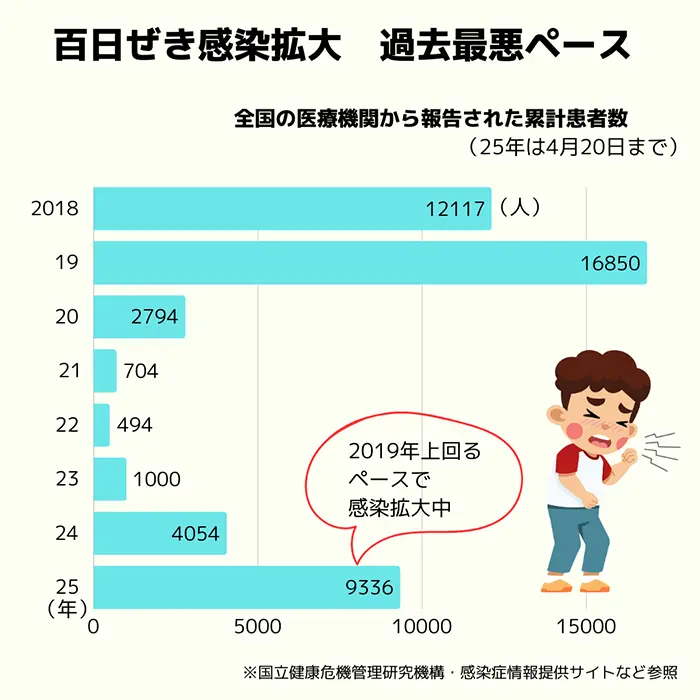

国立健康危機管理機構によると、全国の医療機関から報告があった患者数は、25年累計が9336人。4カ月ほどで、4054人だった24年の2倍を超えた。

定点医療機関の報告から診断した医師が全件数を届け出る現在の統計方法となった18年以降、最多の1万6850人だった19年を上回るペースになっている。また、年齢分布が公表されている3月23日(第12週)までの状況では10~19歳が6割と、他の年代に比べて圧倒的に多く、また、20歳未満が85%以上。例年以上に子どもへの感染が拡大している。

すでに年間累計患者数が過去最高の19年499人を超え、4月20日までで700人超となっている新潟県では「全国的に感染が拡大しているが、県内は特に多くなっている。県内のクリニックからは、新型コロナウイルス流行でマスク着用などが徹底されて感染が抑えられていた、ここ数年の反動があるのではないかという推測はある。ただ、はっきりとした理由は分からない」(福祉保健部感染症対策・薬務課)という。

同県では10代前半が特に多くなっているといい、同課は「対策はうがい、手洗いの励行と、マスク着用などのせきエチケットといった基本的なこと。そして、予防に有効なのはワクチン接種であり、早めに対応してほしい」と呼び掛けている。ゴールデンウイークは帰省や旅行で人の動きがあり、注意が必要だという。